À la démence collective et chaotique des temps qui courent, le sens commun et l’humanisme sensible opposent le contrepoison du comique grinçant ou de l’exagération poétique révélatrice. Le film apparemment délirant de Yorgos Lanthimos, The Lobster, en est la troublante illustration. Après Orwell et Buzzati, la fiction fantastique éclaire la réalité. Le réalisme panique exorcise la violence par la douceur...

Chronique de JLK

Nos églises progressistes seront-elles bientôt équipées de jacuzzis ? Quand nos médias pluralistes dénonceront-ils enfin la torture des masturbateurs par le supplice du grille-pain ? Et quel nouveau tribunal international va-t-il légiférer à propos du crime contre l’humanité que représente l’humour noir ?

Telles sont les questions qui me sont venues pêle-mêle à l’esprit (mauvais esprit es-tu là ?) en réaction à deux faits récents, entre tant d’autres, me semblant dignes d’attention.

Le premier est l’installation, en l’église protestante de Vennes, dans le quartier de notre enfance des hauts de Lausanne, d’un parterre de fauteuils, divans, bergères et autres poufs confortables remplaçant les rangs quasi militaires de bancs de bois dur de jadis (souvenir de nos derrières meurtris dès l’école du dimanche) de façon conviviale et décontractée, non plus face au choeur obsolète sommé de l’inscription DIEU EST AMOUR, mais aux claires verrières latérales donnant sur les toits des villas Mon Rêve du quartier voisin.

Le second est la découverte d’un film tout à fait stupéfiant à mes yeux, intitulé The Lobster et dont la sortie m’avait échappé en 2015, qui parle d’amour, de sexe, de sentiments personnels profonds et de coercition sociale d’une façon à la fois crue et quasi délirante (en apparence), relevant à la fois du fantastique social et de la poésie tendre.

Si Johnny est un dieu, va pour le karaoké…

La folie ordinaire de notre monde est un thème sérieux, dont je m’étonne qu‘il soit si peu traité par nos jeunes auteur(e)s et cinéastes, à quelque exceptions près, mais l’impatience n’est pas de mise dans un contexte de mutation : il faut juste être attentif.

S’agissant des canapés installés en l’église de Vennes aux fins de relancer l’attractivité du culte dominical en ce lieu jadis si grave, voire froid, je balance entre deux réactions – de rejet viscéral et de compréhension plus débonnaire - liés à mon expérience personnelle.

Parce que j’ai vu, de près, ce qu’est une paroisse protestante. Que j’y ai suivi des sermons plus ou moins assommants et perçu des relents de sourcilleux conformisme social, avant l’apparition d’un formidable pasteur, revêche et bon, dont le verbe cinglant et la présence irradiait ce qu’on peut dire l’intelligence du coeur.

Un premier mouvement naturel m’a fait rejeter cette innovation assez significative, à mes yeux, de la décomposition d’une communauté dont les rites s’étiolent, sur quoi j’ai pensé que ces gens, bien cools au pied de la croix (!) vivaient peut-être la chose de bonne foi, au double sens du terme.

Je ne sais pas, mais je me souviens : je me revois, autour de mes quinze ans plutôt rebelles, en face du pasteur Pierre Volet aux bacchantes à la Brassens. Ce type, qui avait côtoyé les prêtres-ouvriers de Marseille, ne dorait pas la pilule. Quant il parlait à Vennes, l’église était pleine. Mais rien chez lui des artifices propres aux télévangélistes américains ou à leurs émules de partout, et les gens se foutaient pas mal d’être mal assis sur ces bancs punitifs !

Du coup je me dis, aujourd’hui, à propos des divans et des coussins de l’église de nos chers vieux: et pourquoi pas ? Le rabbi Iéshouah a-t-il jamais exigé qu’on l’écoute au garde-à-vous ? Et ne vaudrait-il pas mieux stigmatiser les imposteurs qui se servent des textes sacrés pour dominer leurs semblables, violer les cœurs et les corps ?

Sur quoi je me dis, chrétien mécréant que je suis, que ces nuances me gonflent. Après tout qu’ils vivent l’église comme ils le sentent, ces braves paroissiens, avec des flippers et des scènes de karaoké si ça leur chante, pourvu que passe ce quelque chose que je n’ai pas envie de nommer, crainte d’en dire trop ou pas assez…

Redites-moi des choses tendres…

Ce qui est sûr, aussi bien, c’est que le manque de ce quelque chose, lui, n’est pas cool, et que c’est loin de tout confort matériel ou même spirituel que nous transporte ce rêve éveillé que déploie le film du réalisateur grec Yorgos Lanthimos, intitulé The Lobster et dont l’humour panique bouscule tous nos repères.

Ce qui est sûr, aussi bien, c’est que le manque de ce quelque chose, lui, n’est pas cool, et que c’est loin de tout confort matériel ou même spirituel que nous transporte ce rêve éveillé que déploie le film du réalisateur grec Yorgos Lanthimos, intitulé The Lobster et dont l’humour panique bouscule tous nos repères.

En l’occurrence, le DIEU EST AMOUR du temple de nos enfances n’a plus d’écho que déformé, monstrueusement, falsifié comme celui qui sert de caution aux centaines de prêtres violeurs australiens (le journal de ce matin) rejoignant les milliers et les millions de prédateurs consacrés ou non invoquant dieu sait quel Dieu ou n’obéissant qu’à leur démons - ce qui revient au même.

Il n’est pas question une seule fois, dans The Lobster, de religion au sens habituel, ni de pouvoir ecclésiastique ou politique. Cependant dès les premiers plans du film, quelque chose se passe qui relève du sacré, marqué par la mort absurde d’un animal. Une femme, sortant de sa voiture sous la pluie, en pleine campagne où paissent trois ânes, brandit soudain un revolver et flingue l’un des animaux. Ensuite un homme barbu au regard sombre, prénom David, se pointe avec son chien Bob dans une espèce d’hôtel dont la négresse réceptionniste (on dira plutôt : employée de couleur) lui explique qu’il a 45 jours pour trouver une conjointe (il a perdu la femme qu’il aimait et il est interdit de rester seul en ces lieux) faute de quoi il sera changé en l’animal de son choix – un homard en ce qui le concerne.

La spectatrice et le spectateur (pour parler en langage inclusif rôdé) ont appris entretemps que le chien Bob de David (Colin Farrell qui a dû se laisser pousser la barbe) est son frère réincarné, dont la mort lui tirera des larmes quand la femme sans cœur qu’il a cru bon d’épouser dans l’intervalle le tuera pour l’éprouver…

Parmi les animaux dénaturés

Le sous-titre de The Lobster est Une histoire d’amour, et c’est exactement ça. Ou plus précisément: l’histoire de David fuyant le monde des animaux dénaturés que sont devenus les hommes, en ce lieu de triage collectif où il est strictement interdit de se livrer à l’égoïste masturbation (la main du contrevenant est châtiée par le supplice du grille-pain) et requis de s’exercer au frottage sexuel à l’essai avant l’accouplement marital.

Or, rejeté par la femme sans cœur au visage glacial, David se réfugie dans la forêt des solitaires, proies de chasses quotidiennes pour les aspirants au mariage salvateur, mais eux-mêmes soumis à des règles strictes en matière de relations affectives ou sexuelles.

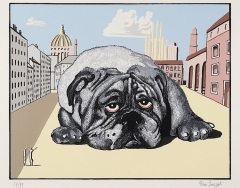

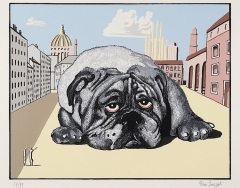

Terribles humains ! Que n’est-on plutôt marmotte farouche, chat angora ou chien regardant franchement Dieu en face, comme dans la nouvelle de Buzzati !

Les réseaux sociaux ont frémi, à propos de The Lobster, de toute l’indignation des lectrices et lecteurs d’histoires d’amour ordinaires, où le beau garagiste romantique et l’aristocrate mélomane vivent mille tribulations (tendances homo du fier mécanicien, anorexie de la belle, etc.) avant de se trouver «à tous les niveaux».

De fait, rien de cela dans The Lobster. Et pourtant, cette saisissante méditation sur la solitude, la quête d’une relation non violente et vraie, le poids écrasant du conformisme et la sourde virulence de la guerre des sexes, ne multiplie les cruautés apparentes que pour mieux dire notre éternelle aspiration à ce quelque chose que je disais, qui relève (peut-être) du divin ; et le dernier film de Yorgos Lanthimos , Mise à mort du renne sacré, reprend ce thème du pouvoir écrasant et du manque d’amour - avec moins de puissance onirique me semble-t-il, mais une même façon «panique» d’exprimer notre besoin fondamental de douceur.

Et les animaux là-dedans ?

L’humour étrange de Lanthimos est extravagant, à la fois violent et délicat. J’y retrouve l’inquiétante étrangeté commune à Kafka et à Dino Buzzati, dont les œuvres sont elles aussi parcourues par maintes figures animales révélatrices.

À l’occasion de nombreuses interviews d’écrivains contemporains, j’ai souvent demandé à mes interlocuteurs en quel animal ils souhaitaient se réincarner. L’auteure (auteuse, autrice, autoresse ?) de récits «paniques» Patricia Highsmith, dont l’humour noir fait merveille dans Le rat de Venise, me répondit qu’elle hésitait entre l’éléphant (à cause de son intelligence et de sa longue vie) et le petit poisson dans un banc de corail, avec une préférence finale pour celui-là, qui l’apparente au homard lui aussi promis à une longue vie.

À l’occasion de nombreuses interviews d’écrivains contemporains, j’ai souvent demandé à mes interlocuteurs en quel animal ils souhaitaient se réincarner. L’auteure (auteuse, autrice, autoresse ?) de récits «paniques» Patricia Highsmith, dont l’humour noir fait merveille dans Le rat de Venise, me répondit qu’elle hésitait entre l’éléphant (à cause de son intelligence et de sa longue vie) et le petit poisson dans un banc de corail, avec une préférence finale pour celui-là, qui l’apparente au homard lui aussi promis à une longue vie.

Longue vie donc aux rêveurs doux, et puisse s’humaniser encore l’animal le plus fou de notre arche « divine »…

Yorgos Lanthimos. The Lobster. Visible en streaming sur le site http://hds.to.

Patricia Highsmith. Le Rat de Venise. Histoires de criminalité animale. Livre de poche.

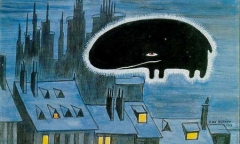

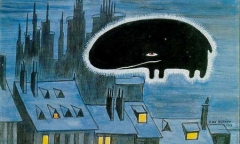

(Dessin original de Matthias Rihs pour la chronique parue dans le média indocile Bon Pour La Tête)

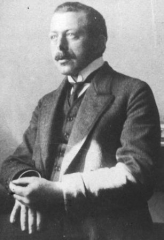

Sans outrance, l'on peut classer Le brigand, inédit du vivant de l'auteur puisqu'il ne fut déchiffré qu'en 1972, parmi les textes majeurs de Robert Walser. L'on y chemine, en longeant la rumeur noire des gouffres, comme dans un jardin candide où retentirait la plus pure musique.

Sans outrance, l'on peut classer Le brigand, inédit du vivant de l'auteur puisqu'il ne fut déchiffré qu'en 1972, parmi les textes majeurs de Robert Walser. L'on y chemine, en longeant la rumeur noire des gouffres, comme dans un jardin candide où retentirait la plus pure musique.

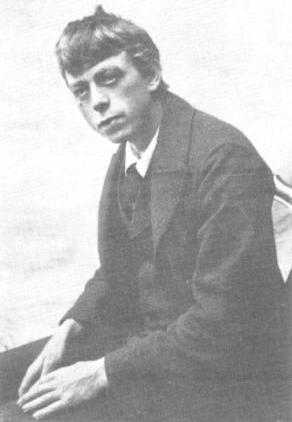

Cette comète qui passe là haut et nous regarde avec mélancolie me fait penser au saint de Buzzati qui regrette de ne pouvoir tomber de son encorbellement de cristal et rejoindre les jeunes gens en train de vivre de terribles chagrins d’amour dans les bars enfumés, mais une autre surprise m’attendait au chapitre consacré à Robert Walser, mort dans la neige un jour de Noël, comme mon grand-père, et la même année que le grand-père de Sebald, en 1956. Ces coïncidences ne sont rien en elles-mêmes, à cela près qu’elles tissent un climat affectif et poétique à la fois, participant d’une aire culturelle et de trajectoires sociales comparables.

Cette comète qui passe là haut et nous regarde avec mélancolie me fait penser au saint de Buzzati qui regrette de ne pouvoir tomber de son encorbellement de cristal et rejoindre les jeunes gens en train de vivre de terribles chagrins d’amour dans les bars enfumés, mais une autre surprise m’attendait au chapitre consacré à Robert Walser, mort dans la neige un jour de Noël, comme mon grand-père, et la même année que le grand-père de Sebald, en 1956. Ces coïncidences ne sont rien en elles-mêmes, à cela près qu’elles tissent un climat affectif et poétique à la fois, participant d’une aire culturelle et de trajectoires sociales comparables.

Ce qui est sûr, aussi bien, c’est que le manque de ce quelque chose, lui, n’est pas cool, et que c’est loin de tout confort matériel ou même spirituel que nous transporte ce rêve éveillé que déploie le film du réalisateur grec Yorgos Lanthimos, intitulé The Lobster et dont l’humour panique bouscule tous nos repères.

Ce qui est sûr, aussi bien, c’est que le manque de ce quelque chose, lui, n’est pas cool, et que c’est loin de tout confort matériel ou même spirituel que nous transporte ce rêve éveillé que déploie le film du réalisateur grec Yorgos Lanthimos, intitulé The Lobster et dont l’humour panique bouscule tous nos repères.

À l’occasion de nombreuses interviews d’écrivains contemporains, j’ai souvent demandé à mes interlocuteurs en quel animal ils souhaitaient se réincarner. L’auteure (auteuse, autrice, autoresse ?) de récits «paniques» Patricia Highsmith, dont l’humour noir fait merveille dans Le rat de Venise, me répondit qu’elle hésitait entre l’éléphant (à cause de son intelligence et de sa longue vie) et le petit poisson dans un banc de corail, avec une préférence finale pour celui-là, qui l’apparente au homard lui aussi promis à une longue vie.

À l’occasion de nombreuses interviews d’écrivains contemporains, j’ai souvent demandé à mes interlocuteurs en quel animal ils souhaitaient se réincarner. L’auteure (auteuse, autrice, autoresse ?) de récits «paniques» Patricia Highsmith, dont l’humour noir fait merveille dans Le rat de Venise, me répondit qu’elle hésitait entre l’éléphant (à cause de son intelligence et de sa longue vie) et le petit poisson dans un banc de corail, avec une préférence finale pour celui-là, qui l’apparente au homard lui aussi promis à une longue vie.