En 2005, Marc Dugain campait John Edgar Hoover en moraliste vicelard. Flash back avant de retrouver l'écrivain dans Ils vont tuer Robert Kennedy.

Le 4 mai 1972 eurent lieu, à Washington DC, deux manifestations dont la collision symbolisait la fracture de l’Amérique de l’époque : d’une part, les funérailles nationales du directeur du FBI John Edgar Hoover, mort de crise cardiaque le 2 mai après avoir été prié, par Richard Nixon (auquel il devait beaucoup) de débarrasser le plancher ; d’autre part une manifestation monstre contre la guerre du Vietnam. « Au cours de tout le XXe siècle, aucun homme n’a signifié plus pour son pays que Hoover », déclara Ronald Reagan lors des funérailles de celui que l’essayiste Anthony Summers qualifiait pour sa part de « plus grand salaud d’Amérique ».

Durant 48 ans, l’homme qu’on inhumait comme un chef d’Etat avait fait figure de Commandeur occulte sous 8 présidents des Etats-Unis et 18 ministres de la Justice. De Roosevelt à Nixon, Hoover incarna le Big Brother policier de l’Amérique profonde, garant de la morale et du conservatisme politique, tenant les plus hautes autorités « par les couilles », selon l’élégant vocabulaire d’usage, au moyen de dossiers rassemblant sur chacun les informations les plus compromettantes.

Figure-clé du maccarthysme, Hoover se flattait d’avoir fait bannir Charlie Chaplin des Etats-Unis pour sympathies pro-communistes et mœurs dissolues (« Hollywood pue le communisme ») après avoir harcelé Hemingway et Albert Einstein, entre tant d’autres écrivains et artistes, sans compter les milliers d’intellectuels privés de travail. Refusant longtemps de reconnaître l’existence du crime organisé, pour mieux contrôler les forces occultes en jeu, Hoover vit, après avoir assisté aux exploits mafieux de leur père Joe, les frères Kennedy courir à leur perte par bravade inconsciente autant que par idéalisme. Machiavel à l’américaine, ce puritain se défiait du jouisseur John Fitzgerald mais détestait plus encore la belle conscience de son frère Bob.

Ce tableau très incomplet se corse du fait que John Edgar Hoover, foudre de moralité, souffrait gravement de la « terrible faiblesse » de son homosexualité, qui lui faisait craindre plus que tout la diffusion de certaines photos le montrant, à torse nu sur un balcon, bécotant l’homme de sa vie, à savoir Clyde Tolson, son adjoint redouté. On ne saurait mieux résumer la contradiction fondamentale d’une vie humainement assez sinistre, dont le culte de soi-même et la passion du pouvoir furent les moteurs.

Pour « serrer » ce formidable personnage, Marc Dugain joue d’habileté, à égale distance du récit documenté et de l’évocation romanesque. Pas vraiment du genre à donner dans l’indignation vertueuse, l’auteur de La chambre des officiers donne la parole au probable unique vrai confident de John Edgar Hoover, qui vient comme lui du tréfonds de l’Amérique moyenne et partage son double culte d’une mère idéalisée et d’une patrie incomparable. Un peu comme deux soldats fidèles et butés, Edgar et « Junior » reproduisent en outre le couple du maître et du disciple, avec une intéressante prise de distance, de loin en loin, qui voit le narrateur s’attarder sur les aspects « trop humains » de son mentor.

Ainsi de l’épisode où les « problèmes » personnels de Hoover l’amènent à consulter un psychanalyste, lequel se fera mettre sous écoutes pour avoir osé lui suggérer de se regarder en face ; ou, sur la fin, de l’évolution des manies pédérastiques du présumé « gardien des valeurs », dont maints auteurs se sont déjà gaussé. L’originalité, en l’occurrence, tient plutôt à l’attachement presque canin de Clyde Tolson, dont la seule crainte sera précisément d’avoir été moins aimé, par le Directeur, que les chiens d’icelui…

Pour l’essentiel, cependant, l’intérêt de La malédiction d’Edgar n’est pas dans ces composantes personnelles psychologique ou affectives, mais dans la constitution paranoïaque, vue de l’intérieur, d’un réseau policier très particulier, fondamentalement lié à la vie américaine. En outre, le livre nous replonge dans un demi-siècle d’histoire contemporaine dont les épisodes majeurs sont évidemment liés à l’ascension et à la chute de la Maison Kennedy.

Recoupant de nombreux récits antérieurs, dont le fameux American Tabloid de James Ellroy, le roman de Marc Dugain propose, sous la plume de Clyde Tolson, une nouvelle version de la théorie du complot fatal à John Fitzgerald Kennedy, qui ne se pose pas pour autant en certitude absolue mais a le mérite de la clarté et de la vraisemblance. S’il « romance » lui aussi, comme le faisait Ellroy de façon parfois ambiguë, Marc Dugain se trouve naturellement bridé par son narrateur, dont la bonne conscience de « pro » contrôle tous les rouages de la Machine FBI, jusqu’à l’ultime récupération des dossiers classés «Affaires obscènes », dont celui du Président survivant. Or le grossier Nixon se montrera bien piètre élève de Hoover, comme en témoignera la capilotade du Watergate…

Marc Dugain. La malédiction d’Edgar. Gallimard, 331p.

Marc Dugain. La malédiction d’Edgar. Gallimard, 331p.

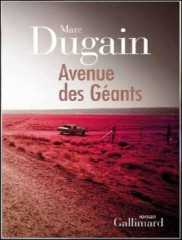

Marc Dugain. Avenue des géants. Gallimard, 360p.

Marc Dugain. Avenue des géants. Gallimard, 360p.