Notes de l'isba (15)

Notes de l'isba (15)

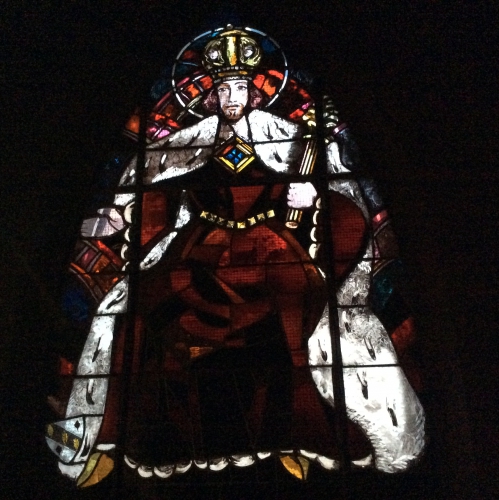

De l'infinie Personne. - J'use du nom de Dieu par commodité, au risque de ne pas être compris. Cela m'est égal. C'est parfois dans l'esprit de Goethe ou de Voltaire que je pense Dieu, et d'aucuns me taxent alors de déiste ou de théosophe, mais déjà je leur ai échappé en pensant au Dieu de ma mère ou de mes aïeules Agathe et Louise, ou de Pascal ou de Montaigne.

Du coup certains me reprocheront de tout mélanger en fourrant Montaigne et Pascal dans le même sac, mais déjà je me retrouve dans l'esprit philosophique du juif russe Chestov ou de la juive française Simone Weil campant tous deux sur le parvis de l'église, auxquels j'associe naturellement les cathos américaines Flannery O'Connor et Annie Dillard, le catholique royaliste Gustave Thibon et le catholique mimétiste René Girard. Telle étant ma façon de toupiller dans l'esprit de cette Personne infinie que je reconnais sous le nom de Dieu.

Du travail. - Héraclite écrivait à peu près que la parole (l'intelligence du monde) qui s'augmente elle-même est le propre de l'homme, et tel est aussi le propre d'une forme de travail qu'on ne peut plus interrompre quand on en a goûté le plaisir et l'intérêt.

Du travail. - Héraclite écrivait à peu près que la parole (l'intelligence du monde) qui s'augmente elle-même est le propre de l'homme, et tel est aussi le propre d'une forme de travail qu'on ne peut plus interrompre quand on en a goûté le plaisir et l'intérêt.

Or ce qui me passionne réellement découle de la métamorphose, après l'avoir produite. Ainsi tout faire pour que le connaître aboutisse au faire, et vice versa. Car faire donne un Sens à l'exercice des sens, le travail devenant orchestration sensible qui transforme ce qui disparaît en ce qui continue.

De l'inattention. - Le manque d'attention fait qu'on se détache des gens, tout simplement comme ça, faute d'amour ou faute de simples égards, faute d'intérêt ou faute de présence. Comme s'il n'y avait plus personne on s'en va voir ailleurs...

De l'inattention. - Le manque d'attention fait qu'on se détache des gens, tout simplement comme ça, faute d'amour ou faute de simples égards, faute d'intérêt ou faute de présence. Comme s'il n'y avait plus personne on s'en va voir ailleurs...

Ou bien on s'exaspère, à la longue, de subir sans cesse cet obsédant regard de chien répétant à l'envi son "et moi ?".

Et bien pire: que cet "et moi ?" de chien devienne le fait de chacun, qui refuse au monde tout autre intérêt que son pauvre soi, alors que seul le monde est intéressant au contraire de cet "et moi ?" qu'on a tous en soi...

Ils en appellent tous à la reconnaissance, mais se sont-ils seulement reconnus eux-même, absolument uniques ?

Images: l'isba d'été en hiver, dehors et dedans...

Notes de l'isba (14)

Notes de l'isba (14) A ces souvenirs lumineux se mêlent des ombres. L'incroyable égocentrisme de Zinoviev. Sa façon de liquider toute la littérature russe contemporaine, à commencer par Soljenitsyne qu'il conchia jusqu'au dernier jour. Son anti-occidentalisme sommaire, pendant enragé de son antisoviétisme.

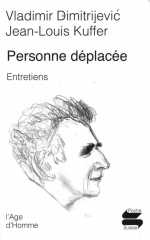

A ces souvenirs lumineux se mêlent des ombres. L'incroyable égocentrisme de Zinoviev. Sa façon de liquider toute la littérature russe contemporaine, à commencer par Soljenitsyne qu'il conchia jusqu'au dernier jour. Son anti-occidentalisme sommaire, pendant enragé de son antisoviétisme.  'île au trésor - Un jour qu'il était peu bien, dans sa maison sous les arbres des hauts de Lausanne, Dimitri me confia ce qu'il estimait un trésor: ce livre de Rozanov qu'il me disait "écrit pour vous", préfacé par Joseph Czapski et qui m'a suivi partout.

'île au trésor - Un jour qu'il était peu bien, dans sa maison sous les arbres des hauts de Lausanne, Dimitri me confia ce qu'il estimait un trésor: ce livre de Rozanov qu'il me disait "écrit pour vous", préfacé par Joseph Czapski et qui m'a suivi partout.

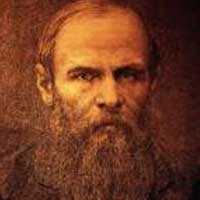

Le "cinquième évangile". - John Cowper Powys, critique génial, du genre mystique païen, a consacré des pages incomparables de ses Plaisirs de la littérature (L'Age d'Homme, 1995) à Dostoïevski, en lequel il voit le plus grand romancier de tous les temps, que n'égalent qu'un Homère dans le poème épique et Shakespeare au théâtre du monde. Des quantités de livres remarquables ont été écrits sur FD, et le seul chapitre de la Légende du grand Inquisiteur, chapitre mythique des Frères Karamazov, a suscité des exégèses sans pareilles (La Légende du Grand Inquisiteur, paru à L'Age d'Homme en 2005, réunit ainsi des textes de six penseurs russes de haute volée, dont Rozanov, Berdiaev, Soloviev et Leontiev), mais Cowper Powys l'agnostique va jusqu'à comparer la passion dostoïevskienne à la passion du Christ au point de voir en lui un cinquième évangéliste...

Le "cinquième évangile". - John Cowper Powys, critique génial, du genre mystique païen, a consacré des pages incomparables de ses Plaisirs de la littérature (L'Age d'Homme, 1995) à Dostoïevski, en lequel il voit le plus grand romancier de tous les temps, que n'égalent qu'un Homère dans le poème épique et Shakespeare au théâtre du monde. Des quantités de livres remarquables ont été écrits sur FD, et le seul chapitre de la Légende du grand Inquisiteur, chapitre mythique des Frères Karamazov, a suscité des exégèses sans pareilles (La Légende du Grand Inquisiteur, paru à L'Age d'Homme en 2005, réunit ainsi des textes de six penseurs russes de haute volée, dont Rozanov, Berdiaev, Soloviev et Leontiev), mais Cowper Powys l'agnostique va jusqu'à comparer la passion dostoïevskienne à la passion du Christ au point de voir en lui un cinquième évangéliste... Nul roman contemporain ne vous prend à la gorge, aux tripes et à l'âme, au coeur et à l'esprit autant que Les Frères Karamazov. Dans ses Carnets éminemment révélateurs, rédigés à la même époque, Dostoïevski remarque à un moment donné que la Bible est un ensemble de textes valables pour toute l'humanité, croyante ou mécréante. Or on pourrait, toutes proportions gardées, en dire autant des romans de Fiodor Mikhaïlovitch qui disent "tout l'homme", du plus abject au plus lumineux...

Nul roman contemporain ne vous prend à la gorge, aux tripes et à l'âme, au coeur et à l'esprit autant que Les Frères Karamazov. Dans ses Carnets éminemment révélateurs, rédigés à la même époque, Dostoïevski remarque à un moment donné que la Bible est un ensemble de textes valables pour toute l'humanité, croyante ou mécréante. Or on pourrait, toutes proportions gardées, en dire autant des romans de Fiodor Mikhaïlovitch qui disent "tout l'homme", du plus abject au plus lumineux...

Viatique de l'amitié. – Je reçois une bonne lettre, ce matin, de notre Jean Ziegler national, qui me touche beaucoup : «Cher Jean-Louis, je viens de terminer la lecture de L’Enfant prodigue. C’est puissant et magnifique. Ta dialectique entre « moi l’un » et « moi l’autre » est formidablement efficace. Le poète et le léniniste…et tout cela dans un bonheur évident de vivre qu’on respire à chaque ligne. Ta langue est merveilleuse. J’aime aussi tes portraits – si sentis, inoubliables : Charles Ledru, Lesage – je les reconnais. Et puis les femmes : Ludmila, Galia, Merline, Lena. La beauté, la justesse de leurs portraits me fascinent. Reçois, cher Jean-Louis, ma vive, affectueuse amitié et ma profonde admiration ». Voilà qui fait du bien un lundi matin, même si ce fou de Jean attige la moindre en me taxant de « léniniste »…

Viatique de l'amitié. – Je reçois une bonne lettre, ce matin, de notre Jean Ziegler national, qui me touche beaucoup : «Cher Jean-Louis, je viens de terminer la lecture de L’Enfant prodigue. C’est puissant et magnifique. Ta dialectique entre « moi l’un » et « moi l’autre » est formidablement efficace. Le poète et le léniniste…et tout cela dans un bonheur évident de vivre qu’on respire à chaque ligne. Ta langue est merveilleuse. J’aime aussi tes portraits – si sentis, inoubliables : Charles Ledru, Lesage – je les reconnais. Et puis les femmes : Ludmila, Galia, Merline, Lena. La beauté, la justesse de leurs portraits me fascinent. Reçois, cher Jean-Louis, ma vive, affectueuse amitié et ma profonde admiration ». Voilà qui fait du bien un lundi matin, même si ce fou de Jean attige la moindre en me taxant de « léniniste »…

Par les deux bouts. – Je lis en même temps Les foudroyés de Paul Harding, très émouvante chronique poétique des derniers jours d’un vieil original passionné par les mécanismes d’horlogerie, et l’admirable Enfance obscure

Par les deux bouts. – Je lis en même temps Les foudroyés de Paul Harding, très émouvante chronique poétique des derniers jours d’un vieil original passionné par les mécanismes d’horlogerie, et l’admirable Enfance obscure

De la joie

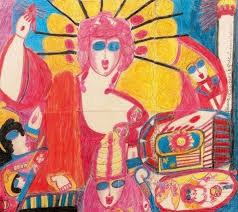

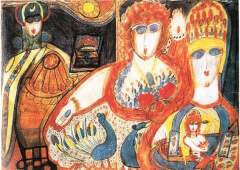

De la joie Aloïse fée timbrée. -

Aloïse fée timbrée. -  L’art d’Aloïse, fébrilement sublimatoire, apparaît comme une réponse joyeuse et narquoise à la démentielle agression collective de la Société, au même titre, mais en moins intelligible, que l’écriture de Robert Walser - proche aussi du théâtre pictural d’Adolf Wölfli ou des visions poétiques de Louis Soutter...

L’art d’Aloïse, fébrilement sublimatoire, apparaît comme une réponse joyeuse et narquoise à la démentielle agression collective de la Société, au même titre, mais en moins intelligible, que l’écriture de Robert Walser - proche aussi du théâtre pictural d’Adolf Wölfli ou des visions poétiques de Louis Soutter...

De la source. - La professeure Doris Jakubec, dans son Introduction professorale à la nouvelle édition critique des Œuvres complètes de Charles-Albert Cingria, affirme d’emblée que, pour Cingria, « le monde est un théâtre », mais je ne trouve pas que ce soit aller à la source. D’abord parce que c’est cadrer le monde de manière artificielle et par trop construite ; ensuite parce que Charles-Albert ne s’est jamais borné au rôle de spectateur. Comme le peintre chinois il est lui-même dans le tableau. Toujours il est partie intégrante du décor, qu’il campe et ne cesse de déplacer en bougeant lui-même, et jamais le décor ne fait toile de fond et moins encore panorama. L’univers selon Cingria n’est pas un spectacle mais une donnée essentielle omniprésente au double caractère ondulatoire et corpusculaire dont le chant du poète découle en coulant pour ainsi dire de source. Cela saute aux yeux et à l’esprit et à l’âme dès ses premières lettres de tout jeune homme qui sont l’expression la plus immédiate et la plus lustrale de sa voix, laquelle voix n’est aucunement celle d’un acteur en posture de déclamation.

De la source. - La professeure Doris Jakubec, dans son Introduction professorale à la nouvelle édition critique des Œuvres complètes de Charles-Albert Cingria, affirme d’emblée que, pour Cingria, « le monde est un théâtre », mais je ne trouve pas que ce soit aller à la source. D’abord parce que c’est cadrer le monde de manière artificielle et par trop construite ; ensuite parce que Charles-Albert ne s’est jamais borné au rôle de spectateur. Comme le peintre chinois il est lui-même dans le tableau. Toujours il est partie intégrante du décor, qu’il campe et ne cesse de déplacer en bougeant lui-même, et jamais le décor ne fait toile de fond et moins encore panorama. L’univers selon Cingria n’est pas un spectacle mais une donnée essentielle omniprésente au double caractère ondulatoire et corpusculaire dont le chant du poète découle en coulant pour ainsi dire de source. Cela saute aux yeux et à l’esprit et à l’âme dès ses premières lettres de tout jeune homme qui sont l’expression la plus immédiate et la plus lustrale de sa voix, laquelle voix n’est aucunement celle d’un acteur en posture de déclamation.