Lecture nomade. En lisant, en vol, Solaire d'Ian McEwan. À propos de La Maison de thé de Jacques Tournier et du tsunami japonais. De l’effroi consécutif à la catastrophe filtrée par les images. Du poids du monde et du chant du monde

Amsterdam, ce vendredi 11 mars. – La perspective de ce nouveau voyage m’a donné l’envie, hier soir, d’emporter quelques bons livres pour cette virée en compagnie de Lady L., et j’ai glissé dans ma sacoche, avec les Insetti senza frontiere de Guido Ceronetti, dont je continue de savourer et de méditer les aphorismes et les géniales fusées, le dernier roman de Ian McEwan, Solaire, puis j’ai été intrigué par ce seul titre, sur une pile, de La Maison de thé, du très estimable Jacques Tournier, traducteur de Fitzgerald, j’ai tourné le livre et j’ai lu ceci, en quatrième de couverture, qui m’a naturellement fait croire à un signe de plus : «Si j’ai atteint cette maison de thé, au bord d’un petit lac, c’est que j’ai fait un long chemin dans ce jardin initiatique des environs d’Amsterdam qui raconte un parcours de vie. Depuis la grotte de la naissance entourée de fougères, les sentiers de l’enfance et de l’adolescence, jusqu’à l’impasse du plaisir facile et ses rhododendrons, la colline de l’ambition entre les sauges et les bruyères, le désert de la solitude sans aucune végétation, il ne me reste à parcourir que l’étroite pelouse de la sérénité, décorée de bonzaïs, qui accompagne la vieillesse jusqu’au tumulus de la mort, veillée par un chêne centenaire ».

Du coup, je me suis dit que ce livre, même un peu trop bien accordé à mes sentiments de ces jours, ne pouvait être laissé seul sur sa pile et qu’il se trouverait en bonne compagnie avec l’auteur d’Amsterdam (roman de Ian McEwan que jamais je n’aurais emporté, cela va sans dire…) et avec Le Banquier anarchiste de Fernando Pessoa.

°°°

Durant le vol de Genève à Amsterdam, coincé entre ma bonne amie, à laquelle j’ai cédé la vue sur l’aile du Boeing, et un jeune homme grave adonné à la lecture de Joy of Wisdom, d’un bonze bouddhiste irradiant la sage joie sur la couverture de l’ouvrage, je me suis régalé à la lecture du nouveau roman de Ian McEwan, qui met en scène un savant physicien quinqua non moins que nobélisé, en proie à une double jalousie conjugale et professionnelle. Comme dans le récent roman de Jonathan Coe, La vie très privée de Mister Sim, on retrouve ici cet art très anglais, ou disons très anglo-saxon, de traiter des thèmes sociaux d’époque, ce qu’on appelle des « thèmes de société », avec un mélange de compétence et de brio frotté d’humour qu’on ne trouve guère chez les romanciers français actuels. Je vois d’ici la mine dédaigneuse de la congrégation des profs et des critiques concluant d’avance à «de la sociologie», mais l’objection me semble à vrai dire dérisoire, même si toute la littérature, cela va sans dire, ne tient pas à ce type d’observations. N’empêche : on ne va pas renoncer au plaisir et à l’intérêt de lire des écrivains qui nous parlent du monde dans lequel nous vivons, sous prétexte qu’ils participent du « reportage universel » que stigmatisait Mallarmé. C’est pourquoi, après le dernier ouvrage de Philip Roth et le premier roman de Adam Haslett, j’ose encore dire que Solaire de Ian McEwan ressortit à de la bonne littérature, avec une réflexion tonique sur des thèmes actuels, une histoire qui nous captive, des personnages finement ciselés et une écriture pleine de vivacité.

On a reproché récemment à Ian McEwan de cracher dans la soupe israélienne alors qu’il allait recevoir, à Jérusalem, un prix littéraire et qu’il a osé, là-bas, incriminer la politique de Netanyaou. Quant à moi je n’y vois qu’un signe de plus d’indépendance d’esprit par rapport à une question cruciale qu’un écrivain soucieux de justice et de liberté ne peut ignorer…

°°° Or c’est cette liberté précisément que, chaque fois que j’y suis revenu, je crois avoir perçu dans les rues et les cafés, le long des canaux et par les jardins d’Amsterdam, comme à l’instant sur cette rue où des enfants jolis ont tracé, à la craie, une marelle chiffrée au Paradis de laquelle ils ont érigé une tour de bâtonnets. Liberté cependant conditionnée, non pas surveillée mais aménagée, impérieuse comme le droit exercé par les bicyclettes de foncer sur les pistes réservée à cette effet, et dont il faut alors se méfier sous peine d’être renversé «de plein droit», liberté qui associe pieusement droits et devoirs, à la protestante, à la progressiste, à la nordique enfin, et dont me distrait soudain l’effondrement de la tour des enfants, à l’instant même où par SMS j’apprends que la terre a tremblé au Japon, dont voici certainement le contrecoup par le trop fameux effet papillon…

Or c’est cette liberté précisément que, chaque fois que j’y suis revenu, je crois avoir perçu dans les rues et les cafés, le long des canaux et par les jardins d’Amsterdam, comme à l’instant sur cette rue où des enfants jolis ont tracé, à la craie, une marelle chiffrée au Paradis de laquelle ils ont érigé une tour de bâtonnets. Liberté cependant conditionnée, non pas surveillée mais aménagée, impérieuse comme le droit exercé par les bicyclettes de foncer sur les pistes réservée à cette effet, et dont il faut alors se méfier sous peine d’être renversé «de plein droit», liberté qui associe pieusement droits et devoirs, à la protestante, à la progressiste, à la nordique enfin, et dont me distrait soudain l’effondrement de la tour des enfants, à l’instant même où par SMS j’apprends que la terre a tremblé au Japon, dont voici certainement le contrecoup par le trop fameux effet papillon…

Dans la foulée, je me suis rappelé les pages lues de La Maison de thé, dédiées au petit Hugo, « jeune compagnon de six ans », juste l’âge où Jacques Tournier a perdu son propre père…

°°° J’aime aussi la maison hollandaise, et je suis aise, cette fois, que nous soyons reçus dans le parfait specimen du genre aux escaliers étroitement vertigineux, aux grandes pièces traversantes à grandes fenêtres et véranda sur le jardin intérieur, aux commodités résolument incommodes (la douche avoisine à peine le mètre carré) et à la cuisine faisant office aussi de salle d’eau, à cela s’ajoutant, chez nos amis, des tas de livres et des tas de tableaux.

J’aime aussi la maison hollandaise, et je suis aise, cette fois, que nous soyons reçus dans le parfait specimen du genre aux escaliers étroitement vertigineux, aux grandes pièces traversantes à grandes fenêtres et véranda sur le jardin intérieur, aux commodités résolument incommodes (la douche avoisine à peine le mètre carré) et à la cuisine faisant office aussi de salle d’eau, à cela s’ajoutant, chez nos amis, des tas de livres et des tas de tableaux. Celle que j’appelle la Muse artiste est restée, à 90 ans, l’égérie résolue qui inspira Pieter Defesche, délicate et non moins forte tête assurément, qu’aimaient les peintres de sa jeunesse et qui lit ces jours l’énorme biographie de Marcel Proust par Jean-Yves Tadié, avant de nous montrer les aquarelles qu’elle a lavées dans le haut pays de Tunisie; et celui que j’appelle l’Ingénieur malicieux, son chevalier servant de trente ans son cadet, d’opiner malicieusement du chef, qu’il a glabre, à l’instar de John Malkovitch qu’il me rappelle si terriblement, plus précisément dans le rôle de Ripley, dans Ripley s‘amuse, qui me le rend plus romanesque dans la foulée...

Celle que j’appelle la Muse artiste est restée, à 90 ans, l’égérie résolue qui inspira Pieter Defesche, délicate et non moins forte tête assurément, qu’aimaient les peintres de sa jeunesse et qui lit ces jours l’énorme biographie de Marcel Proust par Jean-Yves Tadié, avant de nous montrer les aquarelles qu’elle a lavées dans le haut pays de Tunisie; et celui que j’appelle l’Ingénieur malicieux, son chevalier servant de trente ans son cadet, d’opiner malicieusement du chef, qu’il a glabre, à l’instar de John Malkovitch qu’il me rappelle si terriblement, plus précisément dans le rôle de Ripley, dans Ripley s‘amuse, qui me le rend plus romanesque dans la foulée...

°°°

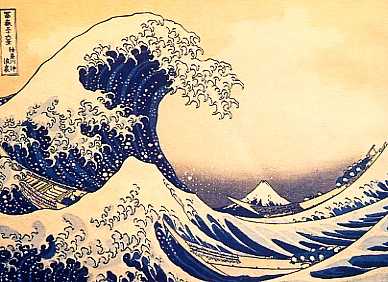

Ce même soir nous avons suivi, à la télévision néerlandaise, les terrible nouvelles relatives au tremblement de terre japonais, dont les premières images, coupées en sorte de ne montrer aucune victime vivante, à la japonaise, n’étaient pas moins effarantes par la violence du tsunami emportant tout dans le déferlement de sa vague de quinze mètres de hauteur, même vue de loin, même atténuée ensuite par le passage en boucles des mêmes images répétées dix et cent fois…

Alors j’ai revu les petits enfants de la rue d’Amsterdam et j’ai imaginé ce flot les emportant tout à coup…

°°° Mais tout cohabite dans le monde, me disais-je une fois de plus ce soir avec encore, au cœur, l’effroi suscité par tout ce qui a été caché de ces terrifiantes images de détresse, tout le poids du monde et le chant du monde qui se perpétue comme entre les lignes – et je suis arrivé au bout de La Maison de thé sur ce sentiment physique et mental de sérénité cernée de douleur : «La nuit est venue sans que je le sache. La plupart des portants de bois sont fermés. Par la dernière fenêtre ouverte, j’aperçois Hugo qui s’éloigne entre les cerisiers en fleur de la lune de miel, sans savoir où il est, ni ce qu’ils représentent. Si j’ai voulu qu’il m’accompagne, c’est aussi pour qu’il détruise un à un les symboles de ce jardin initiatique, trop prémédité, trop voulu, et lui rende sa vraie nature de jardin. J’y ai suivi mes propres chemins, tels qu’ils s’offraient à moi et répondaient à mes humeurs, sans me demander s’ils allaient me conduite au puits de la sagesse ou à la colline de la déception, jusqu’à cette maison de thé, dont j’espérais un moment de repos, mais brusquement – oui, brusquement, Quinquin, quelque chose est là, qu’on ignore, quelque chose sur le visage, quelque chose dans le corps entier, silencieux comme un sablier, qui se glisse entre toi et moi, inexorablement. Cette pelouse de la sérénité, il faut la traverser inexorablement. Je la vois devant moi, sur l’autre rive du petit lac, à travers la porte entrouverte. Je ne sais rien d’avance, ni du temps qu’il faudra, ni de cette sérénité avec laquelle je la traverserai. Je sais seulement que j’y rejoindrai à mon tour cet inconnu, qui m’a laissé pour héritage une image éblouie du corps dont je suis né.

Mais tout cohabite dans le monde, me disais-je une fois de plus ce soir avec encore, au cœur, l’effroi suscité par tout ce qui a été caché de ces terrifiantes images de détresse, tout le poids du monde et le chant du monde qui se perpétue comme entre les lignes – et je suis arrivé au bout de La Maison de thé sur ce sentiment physique et mental de sérénité cernée de douleur : «La nuit est venue sans que je le sache. La plupart des portants de bois sont fermés. Par la dernière fenêtre ouverte, j’aperçois Hugo qui s’éloigne entre les cerisiers en fleur de la lune de miel, sans savoir où il est, ni ce qu’ils représentent. Si j’ai voulu qu’il m’accompagne, c’est aussi pour qu’il détruise un à un les symboles de ce jardin initiatique, trop prémédité, trop voulu, et lui rende sa vraie nature de jardin. J’y ai suivi mes propres chemins, tels qu’ils s’offraient à moi et répondaient à mes humeurs, sans me demander s’ils allaient me conduite au puits de la sagesse ou à la colline de la déception, jusqu’à cette maison de thé, dont j’espérais un moment de repos, mais brusquement – oui, brusquement, Quinquin, quelque chose est là, qu’on ignore, quelque chose sur le visage, quelque chose dans le corps entier, silencieux comme un sablier, qui se glisse entre toi et moi, inexorablement. Cette pelouse de la sérénité, il faut la traverser inexorablement. Je la vois devant moi, sur l’autre rive du petit lac, à travers la porte entrouverte. Je ne sais rien d’avance, ni du temps qu’il faudra, ni de cette sérénité avec laquelle je la traverserai. Je sais seulement que j’y rejoindrai à mon tour cet inconnu, qui m’a laissé pour héritage une image éblouie du corps dont je suis né.

Une voix s’élève à l’entrée du jardin : Hugo, c’est l’heure, il faut rentrer.

Il s’approche, m’embrasse, et me demande doucement :

- Tu seras triste d’être mort ? »

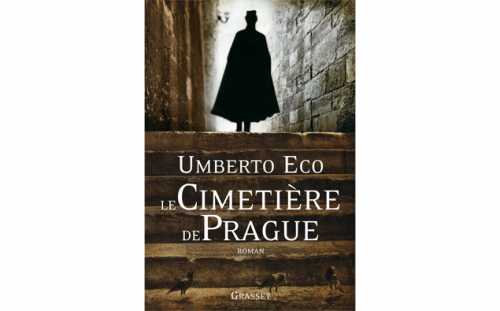

Jacques Tournier. La Maison de thé. Seuil, 84p.

Ian McEwan. Solaire. Gallimard.

Comme une

Comme une