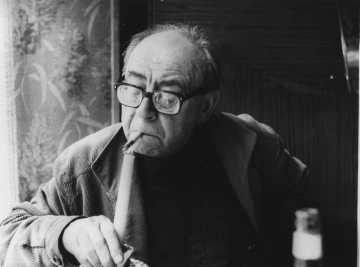

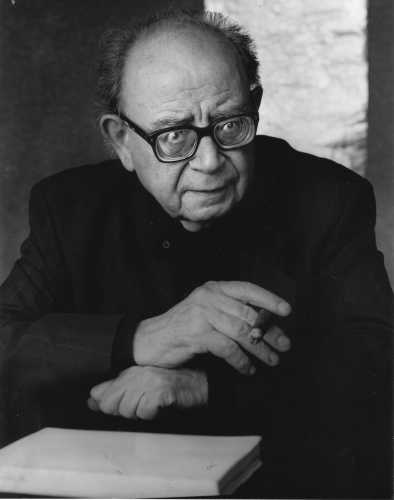

Entretien avec Georges Haldas. Pour mémoire...

En Suisse romande, Georges Haldas s'imposait au premier rang de ceux qui nous aident à réfléchir sur le sens de notre destinée personnelle, dans une perspective à la fois intime et globale, à l'écart des partis et des idéologies, mais avec la passion d'une homme engagé au sens le plus profond.

- Que cela signifie-t-il pour vous d’écrire en Suisse ?

- Lorsque j'écris à propos des choses qui sont pour moi fondamentales, telles que le sens de la vie, la place de la mort dans l'existence, la fonction de chaque être humain, la vocation de l'espèce humaine dans la totalité de l'Univers, etc. , bien que travaillant en Suisse, à Genève, chez Said, je n'en ai n'ai pas conscience. Après coup, étant donné que je parle de ce qu'il y autour de moi et des choses que j'aime dans cette ville, le quartier de Plainpalais, la rumeur de l'Arve, une matinée lumineuse quand je traverse le jardin des Bastions, ce sont les autres qui pourront dire que j'ai peut-être rendu tel ou tel aspect de Genève. J'aime cette petite grande ville où se concentrent une intensité, un mouvement, une certaine fièvre et une mesure qui font que je m'y sens plus à l'aise qu'ailleurs. Ma double appartenance grecque et romande fait cependant que je suis toujours resté un peu à distance des traditions locales ou de ce qu'on appelle "l'esprit de Genève". C'est que les questions qui requièrent mon attention impliquent la personne humaine et ses grands fonds, plutôt que la société. En fait, toute appartenance est inconsciente. Dès qu'elle est consciente, elle se charge de quelque chose de social et de voulu qui me paraît factice.

- Vous passez pourtant pour un écrivain qui s'intéresse vivement à la société...

- C'est vrai, mais je m'explique. Pendant la guerre, je trouvais honteux de n'appartenir qu'à la DAP (Défense Aérienne Passive, ou débine-toi-avant-que-ça pète!). Mais si je brûlais de m'engager dans l'active, ce n'était pas pour défendre à tout prix le territoire da la mère patrie. C'était par solidarité avec les garçons de mon âge, et parce que je considérais que la vie est sacrée, alors que l'idéologie nazie allait à l'encontre de ce que poétiquement et humainement je considérais comme le fondement de l'existence. Pareillement, si j'ai été un compagnon de route du parti communiste, ce n'était pas pour des raisons idéologiques, mais parce que les cocos et les chrétiens étaient des ennemis du fascisme et du nazisme et prônaient l'avènement d'une société plus fraternelle – hélas, on a vu le résultat ! Ceci dit, je n'ai jamais pu dissocier l'émotion qu'on a devant la beauté du monde et l'émotion qui découle de la fraternité humaine. On ne peut comprendre la psychologie d'un peuple si l'on n'en connaît pas les fondements, et c'est pourquoi je me suis approché de l'islam.

- Qu’est-ce qui vous attache particulièrement à la Suisse, ou qui vous y rebute ?

- Une telle question suscite tant d'impressions en moi que je ne sais par où commencer ! D'abord, c'est le simple bonheur de retrouver des choses familières, et le soulagement d'échapper à une certaine angoisse qu'on éprouve dans les grands pays. Il y a des lieux (Genève, les Franches-Montagnes, Lavaux) qui m'émeuvent autant qu'en Grèce, mais mon attachement à la Suisse tient aussi à d'infimes détails: la solidité des tasses au petit déjeuner, ou l'épaisseur et la sécurité des loquets de porte en Suisse allemande... En même temps me pèse, passée la frontière, la tendance à la somnolence de ce confetti privilégié qui n'a pas été mêlé depuis deux siècles aux guerres, aux conflits sociaux ni même aux grandes catastrophes naturelles du monde, et qui s'abandonne à une certaine sclérose paisible, d'autant plus insidieuse qu'elle se situe dans un cadre idyllique. Il y a en outre une réalité meurtrière, camouflée derrière les géraniums. Or cette atmosphère de repli sur soi et de prudence nous renvoie aussitôt à l'histoire de ce pays et à la complexité des choses. Le sentiment que j'éprouve envers la Suisse est complexe et contradictoire, mais tout se réduit au fait que j'aime y être. Je ne me sens pas particulièrement suisse, mais j'aime être en Suisse. Je ne supporte pas, lorsque je suis à Paris, d'entendre les Français se gargariser de slogans et de clichés. J'aime bien Le canard enchaîné, mais le dossier qu'il a consacré à la Suisse dégoulinait du crétinisme le plus avancé, d'ailleurs alimenté par certains Suisses. A l'opposé de ce dénigrement facile, le vrai travail d'un écrivain, mais aussi d'un journaliste, devrait être de montrer la complexité des choses et non pas de réduire la réalité à des schémas ridicules.

- Que pensez-vous des médias actuels ?

- Première impression: saloperie de presse, lamentable, vulgaire ! L'impression que toute cette bande n'a qu'un souci: vendre, vendre, vendre à n'importe quel prix ! Tant de bêtise et de confusion me fout en colère ! Puis je ris, je me dis que c'est la vie. Mais en même temps cette rage vient de la haute idée que je me fais de la presse et du métier. J'ai connu des journalistes de valeur qui avaient une culture, un sens de la vérité humaine, qui exposaient leurs opinions avec calme et politesse, qui avaient un sens réel de la complexité des problèmes. Un journaliste, c'est quelqu'un qui, de tout son coeur et de toute son intelligence, cherche à comprendre ce qui se passe dans l'histoire immédiate si difficilement déchiffrable, puis s'attache à éclairer les faits sans parti pris ni slogans meurtriers. C'est parce que beaucoup de journalistes trahissent cette mission que je suis furibard. Et puis il y a un phénomène à mon sens catastrophique, c'est l'aplatissement de la presse écrite devant ce monstre qu'est la télévision. La télévision pourrait être un instrument formidable, mais la plupart de ses dirigeants sont des larbins de l'Audimat sans visée globale. Ainsi la télévison mène-t-elle à une banalisation de la vie qu'on peut dire géologiquement stupide. Une fois encore, ce n'est pas par esprit négatif que je fais ce constat, mais parce qu'il se trouve des émissions intelligentes, émouvantes, et des journalistes honnêtes qu'il faut soutenir.

- Comment vivez-vous la saturation de notre monde par l’image ?

- Les images ne sont qu'un aspect de la réalité. Prenez un match de football: le reportage télévisé a beau être très précis, il ne restitue aucunement tout ce qui se passe sur le stade, avec les gens, l'atmosphère, les pronostsics, le souvenir des matches d'autrefois qui vous revient, les odeurs, les blagues du public, l'attente, la foule qui lévite ou qui gronde, tout un monde intérieur et extérieur que l'image aplatit complètement. A ce nivèlement de la réalité, on ne peut résister que si on s'occupe soi-même de gens vivants et qu'on a une expérience de la souffrance d'autrui. Vous savez: on n'est vraiment sensible qu'à ce qu'on voit de près. Pendant la guerre, dans la rédaction du journal où je travaillais, les nouvelles qu'on recevait des fronts étaient souvent terribles: cent mille morts par ci, cent mille morts par là. Et voici qu'un jour, un typo qu'on aimait bien, qui s'appelait Billard, a eu une crise cardiaque. Or cinquante ans plus tard, j'ai un souvenir plus vif de la mort de Billard que des nouvelles de Stalingrad. C'est le même constat qui fait dire à Jung que les grands événements sont insignifiants par rapport aux moindres choses qui nous arrivent…

En lisant L’Amour nègre, de Jean-Michel Olivier. Triptyque critique, I. Ce roman est-il raciste ? Attention au deuxième degré !

En lisant L’Amour nègre, de Jean-Michel Olivier. Triptyque critique, I. Ce roman est-il raciste ? Attention au deuxième degré !