Il suffit de se plonger dans la lecture de La possibilité d'une île pour oublier complètement, après un quart d'heure de lecture, le tapage et le clabaudage qui ont précédé la parution de ce livre. Tel est, en effet, le miracle de la vraie littérature que de nous transporter dans un monde parallèle à la fois imaginaire et tout aussi réel pourtant, plus signifiant en tout cas que la réalité brute. C'est d'ailleurs le propos même de La possibilité d'une île que de nous faire réfléchir à ce que nous vivons, en nous en donnant une image aux traits décalés, forcés, parfois même dérangeants ou insupportables par leurs grimaces. Or, le protagoniste contemporain de ce roman est justement un grimacier: un bouffon, un de ces humoristes médiatiques auxquels il est aujourd'hui permis, par exorcisme, de dire tout haut ce que pensent ou ressentent tout bas les « braves gens », dans les limites récemment rappelées par l'affaire Dieudonné.

Mise en abyme

Personnage de roman, Daniel 1 ira d'ailleurs beaucoup plus loin que Dieudonné dans la provocation, fort de la constatation que « l'attitude humoristique dans la vie, c'est de pouvoir se comporter comme un salaud en toute impunité », faisant alors fortune en alignant les spectacles grinçants, puis les films à tendance porno, puis le porno à tendance violente, non sans rester d'une lucidité douloureuse. Car Daniel 1, tout cynique qu'il paraisse, est une espèce d'enfant du siècle clairvoyant, sans préjugés, curieux de tout, mais également mélancolique. Si le vibrionnant Jamel Debbouze le taxe de « mec hypercool », c'est sans se douter que Daniel 1, comme Michel Houellebecq, auquel il ressemble évidemment, lit Balzac et Schopenhauer, se passionne pour la signification profonde de l'évolution des mœurs de notre drôle d'espèce et scrute sur lui-même les effets du vieillissement, passant d'une femme chérie qui se flétrit à une jeune beauté dont il tombe éperdument amoureux à l'approche de la cinquantaine …

Le récit de vie de Daniel 1, qui vécut à notre époque, constitue le gros morceau de La possibilité d'une île, alternant avec celui de Daniel 25, clone du premier et vivant dans un très lointain futur, où la vie des néohumains, cloîtrés dans des périmètres protégés, se poursuit à l'écart des derniers représentants de notre espèce, réduits à la sauvagerie et s'entre-dévorant dans les détritus. Entre Daniel 1 et Daniel 25, de grandes mutations ont eu lieu, de la Première Diminution, consommant la fonte des glaces, au Grand Assèchement, entre autres catastrophes, et la néohumanité a beaucoup évolué elle aussi, abandonnant le rire à un moment donné et les larmes un peu plus tard (à l'époque de Daniel 9), seul l'amour des chiens demeurant intact …

Tout cela relève de la sciencefiction, mais l'intérêt du roman de Michel Houellebecq tient à l'intrusion, dans la SF, de l'observation intimiste (avec les histoires d'amour d'Isabelle et d'Esther), de la vie végétative et du débat sur les fins humaines, à égale distance de Pascal et des visionnaires kitsch du New Age … Aussi, La possibilité d'une île est un tableau remarquable des mœurs de notre temps, de la fabrication d'un journal de nymphettes à la production d'un snuff-movie, (film érotique avec mise à mort réelle) en passant par les joyeusetés de l'art branché et la mise sur orbite d'un gourou de mondiale influence. A cet égard. Michel Houellebecq rejoint les grands observateurs de l'époque, tels Philip Roth ou J. M. Coetzee …

Surtout et plus que jamais: Houellebecq achoppe à la déprime contemporaine, à l'affrontement du mâle et de la femelle, à la terreur du vieillissement dans une société de plus en plus axée sur la compétition et l'élimination des faibles. Son bouffon a la liberté d'exprimer des situations proprement révoltantes et si réelles pourtant. Passionné de science, le romancier nourrit en outre son ouvrage d'observations sur les neurosciences ou la génétique qui n'ont rien de pédant.

Très réjouissant aussi: que l'humour de Michel Houellebecq soit comme apaisé, ses personnages infiniment plus nuancés dans leurs modulations (à commencer par les femmes) et son écriture, retrouvant la santé d ' Extension du domaine de la lutte, en plus ample et plus affirmé, d'un écrivain majeur. Ni Flaubert ni Céline, car il ne travaille pas dans la ciselure ou la fine musique, mais plutôt dans la filière Balzac-Zola pour l'observation et l'énergie « électrique » de la phrase, également du côté des Anglo-Saxons portés sur la conjecture, Philip K. Dick ou J. M. Ballard. Déprimant disent certains ? Pas du tout à nos yeux: stimulant au possible ! Passionnant jusque dans les sujets de désaccord !

Michel Houellebecq. La possibilité d'une île. Fayard, 485 pp.

Cet article a paru dans les colonnes de 24 Heures le 1er septembre 2005.

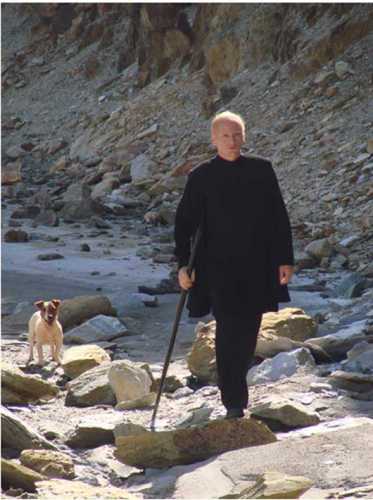

Seul ouvrage suisse en compétition internationale au Festival de Locarno, Un autre homme, le nouveau film du réalisateur lausannois, miracle de créativité tous azimuts, marque une nouvelle avancée, avec des acteurs remarquables. Nicolas Bideau, notre Monsieur Cinéma a-t-il manqué le coche !

Seul ouvrage suisse en compétition internationale au Festival de Locarno, Un autre homme, le nouveau film du réalisateur lausannois, miracle de créativité tous azimuts, marque une nouvelle avancée, avec des acteurs remarquables. Nicolas Bideau, notre Monsieur Cinéma a-t-il manqué le coche ! Du point de vue de l’observation sociale et psychologique, Un autre homme, qui capte les phénomènes de rivalité mimétique liés à l’arrivisme social et/où à la guerre des sexes, est déjà passionnant. Bien plus qu’au dénigrement facile de l’activité critique, Baier s’applique à saisir le mécanismes de mise en valeur personnelle, de séduction ou

Du point de vue de l’observation sociale et psychologique, Un autre homme, qui capte les phénomènes de rivalité mimétique liés à l’arrivisme social et/où à la guerre des sexes, est déjà passionnant. Bien plus qu’au dénigrement facile de l’activité critique, Baier s’applique à saisir le mécanismes de mise en valeur personnelle, de séduction ou  A Locarno : Un autre homme de Lionel Baier, 9 août, FEVI, 16h.15

A Locarno : Un autre homme de Lionel Baier, 9 août, FEVI, 16h.15

« Je ne veux plus hurler contre les autres, je ne suis pas résigné, j'ai compris qu'ils sont comme ils décident d'être et non pas comme je désire qu'ils soient », déclarait déjà Moretti à l’époque du premier épisode du feuilleton Berlusconi, et ces propos correspondent mieux encore à l’Italie actuelle,

« Je ne veux plus hurler contre les autres, je ne suis pas résigné, j'ai compris qu'ils sont comme ils décident d'être et non pas comme je désire qu'ils soient », déclarait déjà Moretti à l’époque du premier épisode du feuilleton Berlusconi, et ces propos correspondent mieux encore à l’Italie actuelle,