Lettres par-dessus les murs (67)

Ramallah, ce 19 décembre 2008.

Cher JLs

Je lis ces jours un petit Poche que tu connais peut-être, Personne déplacée, entretien d'un Vladimir Dimitrijevic avec un Jean-Louis Kuffer. Tu y as fait allusion sur ce blog et il n'a plus besoin de publicité, bien qu'il y aurait beaucoup à dire sur la qualité de l'écriture, qui transforme des bribes de conversations privées en un récit d'ample portée – et l'intérêt de sa réédition, dans l'écart qui sépare une préface gentiment admirative d'une conclusion qui porte la cicatrice des désaccords et la grandeur de l'amitié vraie.

Si je le mentionne aujourd'hui, c'est à cause du trouble que j'éprouve en lisant ces premières cinquante pages, qui sont comme l'écho terrifiant de ce que me racontait mon père, quand il parlait de ses jeunes années sous l'occupation soviétique. Les hommes sont différents, mais c'est la même oppression que je lis, de Belgrade à Bratislava, la même douleur de ces adolescents qui subissent les conséquences du courage de leurs pères – troublantes coïncidences qui vont jusque dans le détail de ces professeurs, discrets complices, qui osaient par une remarque redonner courage aux élèves qu'on avait d'emblée relégués au rang des ratés, en vertu des « crimes » familiaux. Et puis la surveillance constante, la délation gratuite, la même rhétorique du bien commun et les mêmes expropriations, les interdictions, l'emprisonnement, l'étouffement. Et les mêmes doutes, les mêmes arrachements à l'heure de quitter le pays aimé, et bien que la fuite de Dimitri soit particulièrement haute en couleur, c'est toujours la même peur, au moment de passer les poste-frontières, quand on porte sur soi des papiers pas bien en règle. L'arrivée en Suisse enfin, le même éblouissement, les mêmes poches vides, le même espoir, les cauchemars… Dimitri rêve :

« J'arrivais dans un hôtel tout pareil à celui où je me trouvais, et comme j'inscrivais mon nom sur le registre, je vis les lettres se détacher de la page et tomber, comme si elles étaient de métal. Or cela symbolisait exactement le sentiment que j'avais à ce moment-la de ma vie, comme ossifiée et pétrifiée. J'avais l'impression d'être dissocié. »

Douze ans plus tard, mon père réussissait à son tour à passer les douanes et les barrages, avec une petite valise en cuir pour toute possession. La première nuit qui suit sa fuite, il rêve aussi... Il est à Bratislava, avec sa valise. Il n'a pas pu sortir du pays. Il est dans un tramway, seul dans le wagon, c'est l'aube. Sans raison, le tram s'arrête sur le Stary Most, le vieux pont, il est coincé au-dessus du Danube. C'est un piège. Il voudrait s'enfuir, il lutte avec les poignées, les portes restent closes. Sa peur finit par le réveiller, mais il se réveille dans le tram, ce n'est pas un rêve, on va l'arrêter d'une minute à l'autre. Sa valise est pleine de livres interdits par le régime, il doit s'en débarrasser, jeter cette valise, après de vains efforts il parvient à entrouvrir une des lucarnes allongées du wagon, mais la valise ne passe pas, elle est trop épaisse, il la pousse avec l'énergie du désespoir mais elle ne passe pas, et ils se rapprochent.

Alors mon père se réveille, en sueur dans le lit d'une chambre inconnue, désorienté. Il se jette à la fenêtre. Aucune enseigne n'est là pour le renseigner, la ville est encore endormie, il ne distingue pas les plaques des voitures garées trop loin. Et puis une sonnerie de tram se fait entendre, un tram apparaît au fond de l'avenue. Un tram vert, un tram suisse, mon père est bien en Suisse, dans la petite chambre qu'il a louée la veille, dans un hôtel du Spalenring, à Bâle.

Inévitablement, je ne peux que me demander le rôle que jouent ces histoires dans ma propre expatriation, et quelle ironie m'amène aujourd'hui dans un pays occupé, truffé de contrôles identitaires et d'histoires de personnes déplacées… Pour l'heure j'aimerais te remercier, personnellement, pour ce livre. Pascal.

A La Désirade, ce 21 décembre 2008.

Ta lettre m’a beaucoup ému, me rappelant tant de souvenirs bouleversants. D’abord à propos des heures de nos conversations enregistrées. Les moments où Dimitri, se rappelant les épisodes de la guerre, se taisait soudain, la gorge nouée, incapable de parler, les yeux pleins de larmes. Les premiers cadavres, couverts de fleurs, qu’il a vus dans la rue. Les mots de ce prof, que tu relèves d’ailleurs, pour encourager la « petite tête serbe » dont le père était en prison, pour de longues années – ce père qui, le premier, lors d’une de ses séjours à Lausanne, dans les années 70, m’a raconté les massacres de Serbes par les oustachis ; ce père qui a été dépouillé de tous ses biens plusieurs fois, et qui a remonté à chaque fois sa boutique d’horloger-bijoutier, en faisant profiter de nombreux concitoyens de son savoir-faire ; ce même père qui a partagé la cellule de Milovan Djilas et sur les traces duquel, après sa mort, Dimitri a retrouvé son pays. Ou cet autre souvenir enfin de nos longues soirées : quand notre ami évoque sa passion pour le football et qu’il me rappelle ce goal génial d’un de ses amis, fils de joueur de classe nationale, qui marque et se tourne vers lui en lui lançant «comme papa !».

Je ne sais si tu as lu mes carnets de 1993-1999 de L’Ambassade du papillon, dans lesquels je raconte, jour après jour, les tourments liés à mon désaccord croissant avec un Dimitri devenu nationaliste extrême comme la plupart de ses amis, et impliquant sa maison d’édition dans une série de publications de pure propagande, jusqu’aux écrits de Radovan Karadzic. Je crois avoir bien défendu les Serbes (surtout la littérature, qui restait pour moi serbo-croate) dans les colonnes de 24Heures, jusqu’au moment où on m’a interdit d’en parler. Le prétexte en fut un reportage à Dubrovnik, au congrès du P.E.N.Club, en 1993, qui avait tourné à la mise en accusation des Serbes, écrivains en tête, par des écrivains croates hypernationalistes eux aussi, qui exigeaient l’exclusion de la Serbie du P.E.N. international, comme cela s’était fait des nazis en 1933. Mon reportage était, je crois, honnête, qui relativisait aussi la destruction de Dubrovnik. J’ai vu, à Dubrovnik, des centaines de maisons de Serbes incendiées, couvertes d’injures dans le pur style oustachi, et nous avons subi, sur l’ile de Hvar, un discours du président Tudjman qui visait juste à manipuler ces « idiots utiles » de littérateurs occidentaux, Alain Finkielkraut en tête. J’ai donc raconté cela, de façon beaucoup trop succincte hélas, puis le déferlement de lettres d’insultes au journal, toutes de Croates ou de sympathisants, a décidé mes supérieurs de m’interdire ce sujet… avant de m’envoyer trois semaines plus tard, au Congrès de l’orthodoxie mondiale en Grèce, où tout ce que le monde comptant de pro-Serbes était là. C’est d’ailleurs là que j’ai retrouvé l’une des grandes figures de l’Eglise serbe, évêque du Banat à l’époque, que j’avais rencontré lors d’un voyage au Kosovo avec Dimitri, en 1987, pour y présenter la traduction des Migrations de Milos Tsernianski. Or en 1993, l’évêque en question est monté sur la tribune du Congrès en présence d’une trentaine de députés de l’UE, pour déclarer qu’il a y avait eu trois génocide en Europe au XXe siècle : celui des Serbes en 1914, celui des Serbes en 1945 et celui des Serbes lors de cette dernière guerre. Je ne te dis pas la tête que faisaient les députés européens, autant que moi d’ailleurs. Mais ce que nous avons relevé, c’est que tous les délégués de la « douce orthodoxie », Grecs en tête, jusqu’aux socialistes, applaudirent à tout rompre ce discours. On n'aurait pu donner meilleure illustration du clivage de l’Europe des cultures et des religions…

Dimitri et moi ne nous sommes plus parlé pendant quinze ans. Pas tant pour des raisons politiques, au demeurant, que parce que notre ami est du genre à penser que celui qui n’est pas avec lui est contre lui. Comme j’étais beaucoup plus proche de lui que la plupart des auteurs de L’Age d’Homme, que ma position de journaliste dans un quotidien influent local compliquait encore les choses, et que nos soirées amicales l’étaient de moins en moins, je suis allé respirer ailleurs. J’ai tâché de dire ce qui, au printemps dernier, m’a poussé, au Salon du Livre de Paris, à me rendre au stand de L’Age d’Homme pour serrer la main à cet ami perdu. Il y a une scène comme ça, inoubliable, dans Les Migrations.

Je t’embrasse, et ta douce Serena.

Jls

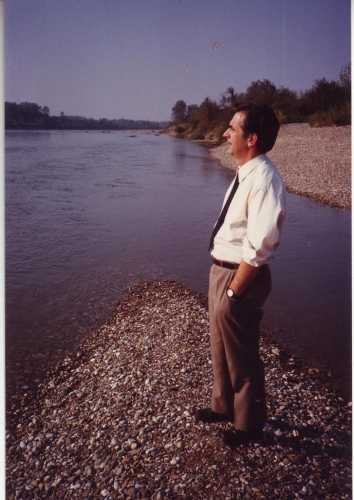

Images: Philip Seelen. JLK: Dimitri au bord de la Drina, en 1987.