Mais le temps passe, il nous crible, nous serons bientôt tous morts tandis que les livres continueront de témoigner de ce qui nous dépasse, et j’ai envie à l’instant de retrouver l’âme de Georges Haldas, ses petits matins, ses balades en Grèce, ses lectures de Cavafy ou de Saba, ses commentaires de l’Evangile, ses coups de gueule, ses chroniques merveilleuses du père (Boulevard des Philosophes) et de la mère (Chronique de la rue Saint-Ours), nos rencontre Chez Saïd où nos engueulades parfois chez Dimitri – tout ce qui fait le sel de la vie, et tout ce qu’il a cristallisé dans ses livres sans pareils.

Un jour j’ai reçu de la part de Jacques Chessex, après que j’eus publié un grand papier élogieux sur Georges Haldas, une carte postale m’apostrophant pour me reprocher de dire du bien de ce « cuistre christique » écrivant une espèce de galimatias, et quelques années après le même Chessex célébrait Haldas à la remise du prix Rod. Petite foire aux vanités de la littérature, à laquelle survivent les livres. Lorsque nous étions amis, Jacques Chessex m’a dit un soir sa réelle admiration pour Haldas, malgré leur brouille de toute une vie, de même que Chappaz m’a dit la sienne. Le premier jour que nous nous sommes rencontrés à Genève, en 1973, Georges Haldas a dit au petit crevé que j’étais alors : « Méfiez-vous des écrivains, il y a un diable en chacun de nous ». J'ai noté.

Mais à l’instant, le regard perdu sur les crêtes enneigées des montagnes qui de tout cela se foutent comme du dernier fossile, je ressens le besoin de dire ma reconnaissance à Georges Haldas, et de ce pas j’irai tout à l’heure faire l’acquisition des derniers livres qu’il ne m’a pas envoyés...

-

-

Le singulier du féminin pluriel

Trois livres illustrent, non sans parentés sensibles, la vitalité de l’écriture féminine romande contemporaine.

Le féminin a-t-il une singularité en littérature ? L’écriture des femmes se distingue-t-elle en quoi que ce soit de celles des hommes ? L’écrivain Dominique de Roux nous disait un jour que la femme, appelée (réellement ou virtuellement) à donner la vie ne sera jamais dupe des mots, des idées et des formes, de la même façon que l’homme. Or même si les spécificités de genres et de rôles tendent à se diluer aujourd’hui, alors que le nombre d’auteurs femmes a littéralement explosé, le fait est que le regard des femmes sur le monde, la politique, les relations sociales ou privées, la filiation entre générations, l’amour, les sentiments, la solitude, le corps, le plaisir, la maladie et la mort, le sens de la vie, nous semble décidément singulier, disons pour les écrivains de valeur: plus ancré dans la réalité quotidienne (on le voit chez Alice Rivaz, Mireille Kuttel ou Anne Cuneo) et plus ouvert à la fantaisie des contes et au mystère (de Corinna Bille à Sylviane Chatelain, Anne-Lou Steininger ou Rose-Parie Pagnard), plus poreux dans l’observation fine des mœurs sociales ou familiales (de Catherine Colomb à Corinne Desarzens), autant que dans l’expression des relations amoureuses et de la sensualité (chez Catherine Safonoff, Asa Lanova, Claire Genoux ou Anne-Sylvie Sprenger), notamment. Cette perception « à antennes », magnifiquement déployée dans La corde de mi, le dernier roman d’Anne-Lise Grobéty, caractérise également le nouveau livre de Pascale Kramer, véritable « inferno » familial où tout est filtré comme en sourdine et sous un verre grossissant.Des paumés très ordinaires

Pascale Kramer, déjà remarquée ces dernières années, à Paris autant que dans son pays d’origine (elle est née à Genève en 1961) pour trois romans tenus et tendus (Les vivants, Retour d’Uruguay et L’Adieu au nord), campe les personnages de Fracas dans un canyon de Californie dont le décor convient à merveille à son propos. Dans la foulée, précisons que la romancière connaît ces lieux pour s’y pointer régulièrement, son job consistant à vendre, aux producteurs hollywoodiens, des « intrigues » imaginées par des auteurs européens…

Or celle de ce nouveau roman, limitée à un jour d’extrême tension dans une maison isolée et menacée par un rocher en suspension, après une tempête, aurait pu inspirer le Robert Altman de Short cuts...

Valérie la protagoniste, qu’on imagine quadra, divorcée et sans son fils Justin qui fuit ses grands-parents, se retrouve chez ceux-ci, dans la maison embourbée, avec son frère Cyril et les siens, alors que Cindy, baby-sitter de ses neveux, vient d’être accidentée, dont on apprend qu’elle était probablement la petite amie du père. Un formidable imbroglio de non-dit est alors passé au scanner de la romancière, qui en tire une chronique familiale sur « image arrêtée », tendrement désespérée. Sans flatter ni pousser au noir, Pascale Kramer se fait une fois de plus la romancière des « sans voix », avec maestria.

De mémoire et d’amour

Il y a quelque chose de proustien dans le magnifique dernier livre de Catherine Safonoff, qui se déploie comme une chronique personnelle et sans cesse à l’écoute, tendrement impatiente, de cette autre personne qu’est Léonie sa toute vieille mère fragile et forte, alors que la vie continue et passent des amies, des amis, repassent les souvenirs des amours passées ou ressurgies. « Tant que j’aurais de la mémoire, il n’y aurait pas de fin à cette histoire », murmure la narratrice au terme de cette section d’un journal recouvrant trois ans, avant de conclure, faute d’une « idéale dernière note » à la Kafka (très présent dans tout le livre par son propre Journal) sur cette image d’une lampe qui « se balance sur la place d’un village abandonné, la pente va vers la mer, le vent passe dans l’arbre, la nuit est vaste, les secondes filent, quelqu’un lève la tête et ouvre les bras vers les ciel noir ».

« Une seule chose a compté dans ma vie, aimer quelqu’un, être aimée de quelqu’un. J’ai vécu ou survécu grâce à cela. J’écris sur l’amour personnel, j’écris sur l’unique entreprise qui vaille au monde, aimer quelqu’un. » Or tel est le ton de ce livre, qui est d’amour mais souvent âpre, difficile, arraché à la complication des relations hommes-femmes comme Au nord du capitaine, roman précédent de l’auteur, disait la complication des relations nord-sud ; et l’âge venant, c’est l’enfance aussi qui remonte et toutes les années passées auprès de cette mère qui y retombe, tout le doux et le triste de la vie, la guerre entre les parents, la paix jamais établie parce que la vie morne est récusée par l’amour…Doux oiseaux de violence

On voit aujourd’hui se multiplier les livres et les films qui modulent ce qu’on pourrait dire le blues de la trentaine, et dont témoignent aussi les sept nouvelles de Ses pieds nus, deuxième recueil de Claire Genoux (née en 1971 à Lausanne) après Poitrine d’écorce et les poèmes de Saisons du corps (Prix Ramuz 1999).

Si la première nouvelle, Photographier des femmes nues, évoquant les tribulations d’un certain Julien établi à New York, s’oublie aussi vite qu’elle se lit, il en va tout autrement de L’Eau, l’été, et plus encore de L’imposture, dans laquelle une jeune femme détaille les désarrois lancinants d’une jeune femme « en espérance », mélange de refus de l’enfant, de dégout et de peur, mais aussi de soumission à la bonne vie la gonflant, toutes sensations et émotions plus ou moins partagées par son conjoint aussi désemparé qu’elle. Avec autant de sensibilité que de force expressive, Claire Genoux rend admirablement cette situation dont on ne sait trop si elle débouchera sur une catastrophe ou sur « la vie »…

C’est cependant dans Le pari d’Emile, nouvelle plus âpre, voire plus scabreuse, plus originale surtout par son type d’observation, rappelant les fascinants récits de Judith Hermann, que le talent de Claire Genoux se montre le plus prometteur. D’une écriture parfois inégale, son recueil en impose en revanche par une force sourde et comme une douce violence qu’on sent bien ressentie.Pascale Kramer. Fracas. Mercure de France, 157p. Catherine Safonoff. Autour de ma mère. Zoé, 264p. Claire Genoux. Ses pieds nus. Campiche, 207p.

Cet article a paru dans l'édition de 24Heures du 14 février 2007.

-

Le chevalier de la délecture

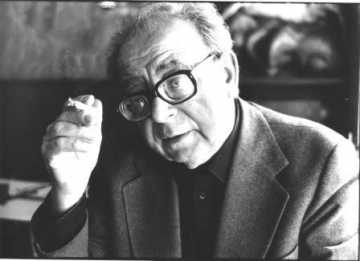

Pourquoi Pierre Bayard doit être, sinon lu, au moins combattu

Les hasards de l’édition font paraître, en même temps, deux livres aux positions diamétralement opposées, qu’il vaut la peine de lire de A à Z. Il s’agit de Comment parler des livres que l’on n’a pas lu ?, de Pierre Bayard, déjà évoqué en ces pages virtuelles, et de La littérature en péril de Tzvetan Todorov.

Au premier regard, c’est avec un certain amusement que j’ai pris connaissance de la théorie de Bayard, selon lequel lire ou ne pas lire un livre revient à peu près au même. Au-delà du paradoxe et de quelques vues défendables sur les pratiques inavouées de la lecture, ce livre révèle des positions fondamentales qu’il faut prendre au sérieux et stigmatiser, d’autant plus qu’elles sont révélatrices d’une tendance actuelle qui fait des ravages dans l’enseignement et les sphères de la critique ou de la création littéraire.

Plus précisément, les arguties de Pierre Bayard ès « délecture », pour citer sa formidable invention (la « déconstruction », paraît que c’est déjà pris...) procèdent exactement de la posture que dénonce Tzvetan Todorov dans La littérature en péril, qui consistent à affirmer que le discours sur le livre est plus important que le livre, étant entendu que celui-ci est oublié au fur et à mesure qu’il est lu et que de toute façon sa valeur est décidément relative, autant que sa texture fine et que le sens (cette vieille peau, n’est-ce pas) qu’il véhicule.

Comme Pierre Bayard n’est pas tout à fait un imbécile, en dépit des apparences, son élégant bavardage recèle ici et là des observations judicieuses, par exemple sur la notion de livre intérieur qu’il reprend à Proust, pour l’affadir comme tout ce qu’il touche, non sans brio rhétorique au demeurant. Dans les grandes largeurs, sa façon de valoriser les lacunes et les impasses de toute lecture, ou d’isoler des épiphénomènes pour en tirer des conclusions générales juste bonnes à rassurer les paresseux, m’apparaît cependant comme l’expression d’une certaine suffisance professorale de plus en plus répandue, devant les textes, et de la futilité, à l’exact opposé de la position de Todorov.

La vérité est que Pierre Bayard n’aime pas la lecture, ni les livres, ni les écrivains non plus. Il aime papoter dans le monde, frimer devant ses étudiants (en comptant bien que ceux-ci participent à son jeu cynique), circuler entre les livres qu’il n’ouvre pas pour se borner à les « situer ». Car c’est cela qui compte à ses yeux : c’est « situer » les livres.

Ainsi, parler du contenu d’Ulysse de Joyce, qu’il n’a pas lu, n’a aucun sens à ses yeux. Ce qui compte est de « situer » ce bouquin, mec, donc de prendre conscience qu’Ulysse est un remake de L’Odyssée d’Homère (pas le film : le texte d’Homère), qu’il se rattache plus ou moins au mouvement du flux de conscience et se passe, mec, à Dublin.

Ouais, mec, Ulysse ça se passe à Dublin, c’est vachement chiant, j’veux dire, mais à Dublin tu bois une bière super. Voilà, mais maintenant on parle de Finnegans’wake. T’sais mec, Butor a écrit que Finnegan’s wake c’était du whisky, je l’ai pas lu mais c’est vachement bien vu, j’veux dire c’est super comme jugement littéraire…

Telle est aussi bien, sous les atours sophistiqués d’un essai qui se veut hardi voire novateur, la position démagogique de Pierre Bayard, dont on plaint les étudiants. En flagornant ceux-ci, l’auteur prétend que c’est leur créativité qu’il stimule en les encourageant à ne pas lire, relançant l’antienne selon laquelle chacun de nous est un auteur que la lecture risquerait de détourner de son « œuvre » propre…