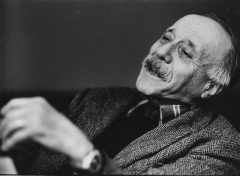

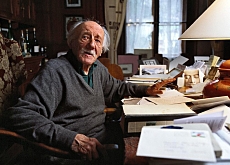

En mémoire de Maurice Chappaz (1916-2009)

En mémoire de Maurice Chappaz (1916-2009)

Le petit jour serait revenu « par la fente des volets et la porte demi ouverte », et avec lui l’écriture. L’écriture, éteinte quelque temps « comme on souffle une bougie », se serait rallumée et aurait éclairé les parois de la maison de bois, là-haut sur la montagne, sur cette « île défoncée », délivrée dans les vernes, une «escale de chats sauvages », au lieudit Les Vernys, en été 2004, le 19 août à l’aube, lieu désiré de silence et de retrait, mais en revenant l’écriture en son Fiat Lux aurait accusé un léger tremblement d’âge : « La vieillesse signifie éboulement dans la mémoire et durcissement des services. Les os se cassent, les sentiments pourrissent. Oui, nos défauts s’accusent, tonifiés par nos qualités mêmes. Exister nous tue » ; et revenant à ce qui pourrait être le dernier jour, en cette aube qui sent le soir, l’écriture revient à son premier souffle, au temps d’Un Homme qui vivait couché sur un banc où la fumée signifiait déjà la combustion première de la poésie : « Il est temps d’entrer dans ce monde, d’allumer une cigarette et de tirer sur la fumée, sur le feuillage tremblant et bleu de l’air maintenant. Il s’agit de s’infuser ce qui est, et cet air du matin on le boit. » Et cela encore qui s’impose pour fumer et prier tranquillement : « Moi je m’étends sur un banc pour toute la journée. Rien faire, absolument rien faire »…

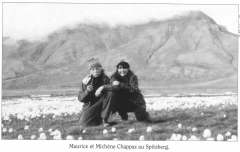

Or tant d’années et de paquets de tabac après, et l’on voit la fumée d’un petit train et les étapes d’une septantaine de gares, la mémoire défaille un peu dans ses éboulis et les os avertissent: « Se glacent les pieds infatigables, tout ce qui tremble, tout ce qui ressemble à une goutte de sang, comme le veut l’Eternel, se fige ». Et dans la maison de bois, un autre soir, sept jours plus tard : « Je m’immobilise devant la nuit : elle entre, le chalet disparaît. On n’existe plus mais on devient l’infini qui se personnalise en vous. Ma pipe peut-être me filme ». Et le film écrira ce lieu, cette maison du silence et du temps suspendu, comme partout quand on fait attention, ce lieu de parole fumée et de présence, le chalet et autour du chalet les terrains et les bornes, le temps passé dans les bornes et au-delà, Spitzberg et Tibet, Corinna et famille, en cercle élargis ou resserrés, spiralés du petit au grand récit et retour, mers et nuages en tourbillons, aux Vernys et partout, ici et quelque temps encore à fleur d’écriture mais dans les bornes se resserrant sur un corps : «Je devine en moi la grande usure. La vie est noire et belle et une louange la plus grande attend en nous. L’Eternel est aux aguets ».

Les questions reviennent

Le poète continue à fumer malgré les interdictions. En attendant les prochaines : interdiction de respirer, interdiction de rêver, interdiction de se poser des questions. Même pas ces trois-là : « Qui sommes-nous ? – D’où venons-nous ? – Où allons-nous ? ». Même pas ça : surtout pas ça !

Cependant l’écriture est revenue comme l’herbe au printemps ou les enfants, sans crier gare, et le train des jours y va de sa petite fumée, réjouissant les enfants et les Chinois. « Il a cessé de fumer », disent ceux-ci vers l’âme de celui qui vient de « casser sa pipe », comme disait le peuple de nos enfances. Mais l’image est à reprendre au début de l’écriture, quand on s’est déclaré poète et fumant évidemment, comme Rimbaud sa terrible pipe d’illuminé voyant. Première pipe de tête de bois ou de maïs à trois sous, d’écume ou culottée par les siècles de nuits de bohème douce : première fournaise dans les romantiques cafés d’hiver estudiantins, premiers foyers des amis, première fumée des questions éternelles : d’où venons-nous nom de Dieu, et qui sommes-nous, pour aller où ?

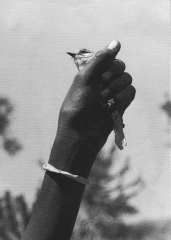

L’enfant, déjà, petit, peut-être devant l’oiseau mort, s’est demandé : « Est-ce qu’il y a quelque chose après ? » Et rien ensuite n’épuisera la question tant que durera, mêlée, la louange infinie de ce qu’il y a ici et maintenant, qui ne saurait non plus s’épuiser dans la beauté des choses et de tout ce qui est donné : «Nous sommes nous-mêmes à la fois une tige d’herbe ou une goutte d’eau et puis une apparition du divin, sinon nous n’existerions pas ». Et voici qu’une pipe devient une caméra, décidément on aura tout, et le délire continue, de ce Rimbaud dont on dirait du Chappaz : « En quelque soir, par exemple, que se trouve le touriste naïf retiré de nos horreurs économiques, la main d’un maître anime le clavecin des prés ; on joue aux cartes au fond de l’étang, miroir évocateur des reines et des mignonnes, on a la sainte, les voiles, et les fils d’harmonie, et les chromatismes légendaires, sur le couchant ».

Je relis la phrase en pensant à Jean-Sébastien Bach : « La main d’un maître anime le clavecin des prés », et je me demande comment rester « capable du ciel » au milieu de « nos horreurs économiques ».

Je relis la phrase en pensant à Jean-Sébastien Bach : « La main d’un maître anime le clavecin des prés », et je me demande comment rester « capable du ciel » au milieu de « nos horreurs économiques ».

Du sauvage imprimatur

Que nous sachions, les animaux ne fument pas, ni ne prient, étant eux-mêmes toute consumation et toute présence, avant la dérogation de l’écriture qui est à la fois fumée et prière.

Encore heureux : notre corps nous ramène aux animaux, qui nous ramènent à la Genèse et à l’ « immense paysannerie» qui est de partout et non seulement de la région régionale.

Le sauvage est un style, immédiatement identifiable et d’abord à cela qu’il s’écarte et se sauve de nous. Mais le sauvage est en passe de se dénaturer. Son indépendance inquiète et contrarie. « On nous relance des nouvelles policières : SURPOPULATION DES RENARDS – MÉFAITS DES FOUINES – HALTE AUX CHATS ERRANTS ! » Et voici le loup revenu des pays sauvages et décimant troupeaux et poulaillers tandis que, jusqu’en ville, le renard fait les poubelles.

Le sauvage est un style, immédiatement identifiable et d’abord à cela qu’il s’écarte et se sauve de nous. Mais le sauvage est en passe de se dénaturer. Son indépendance inquiète et contrarie. « On nous relance des nouvelles policières : SURPOPULATION DES RENARDS – MÉFAITS DES FOUINES – HALTE AUX CHATS ERRANTS ! » Et voici le loup revenu des pays sauvages et décimant troupeaux et poulaillers tandis que, jusqu’en ville, le renard fait les poubelles.

« Cela ne signifie pas une revanche mais une panique chez les bêtes, plaide le poète. Elles ont quitté prés et bois pour fouiller les banlieues ». Bientôt le renard donnera la patte et se fera photographier avec un Adam cravaté, et quelque chose sera perdu. Quoi ? Une beauté sera perdue.

« Cela ne signifie pas une revanche mais une panique chez les bêtes, plaide le poète. Elles ont quitté prés et bois pour fouiller les banlieues ». Bientôt le renard donnera la patte et se fera photographier avec un Adam cravaté, et quelque chose sera perdu. Quoi ? Une beauté sera perdue.

Beauté du sauvage, mais plus profonde que seulement esthétique : « Elle me saisit tellement quand je surprends les bêtes sauvages – biches, cerfs, chamois ici même, qui traversent avec un tel incognito les pentes, s’effacent toujours. Elles ont un abîme dans les yeux dès qu’elles nous aperçoivent et se sauvent.

« Se sauvent, oui. Qu’est-ce qu’elles emportent ? Un autre monde et la beauté introuvable dont elles nous ont laissé l’impression par cette allure où s’est profilée la peur… Et une si inviolable différence. »

Si différent, le martinet, que la cage le tuerait. Mais les autres bêtes sauvages aussi, « dès qu’elles s’apprivoisent, c’est fini. Il leur manque le grand frisson du paradis antérieur. Où on ne mourait pas car on ne savait pas qu’on mourrait. Nous, c’est cette connaissance que nous leur apportons. On a perdu le miracle de vivre, d’être toujours dans l’éternel. Et ainsi la beauté, comme l’amour, est liée à la mort. Et tout est lié à la mort nous masquant quelque chose qui a eu lieu avant elle. »

Puis revenant à la revenante écriture : « Ecrire, c’est retrouver l’imprimatur des bêtes sauvages ».

Et la songerie de ce 22 août aux Vernys, juste voilée d’un soupçon de mélancolie, de s’achever sur ces mots : « Il faudrait pratiquer la morale ou la vertu d’instinct, comme les éperviers ou les lièvres. Les lièvres qui se promènent, l’épervier qui fauche le lièvre.

« Je rumine ça comme une bête avec ma pipe qui prie et fume.

« Où vais-je après cette vie ?

« Le ciel est voilé avec une seule étoile telle un noyau et tout autour le fruit noir des forêts ».

Les vérités mesurées

Les vérités mesurées

Une autre quête de vérité l’occupe ces jours, ladite vérité fixant en vieux langage juridique la mesure du bien. L’occurrence terrestre de ces beaux grands mots de bien et de vérité découle d’un catholicisme romain qui ne fléchira jamais, solide sur ses bases et pourtant ouvert aux grands vents d’ailleurs, comme les stupas tibétains des hauts cols d’Himalaya.

Les vérités, repérées sur le terrain et inscrites au cadastre, distinguent « ma » terre de la tienne. C’est du précis fait avec de l’aléatoire, c’est une apparence de contrat palliant tous les désordres, on se rappelle la brouille de deux Ivan et les tricheurs qui s’en venaient nuitamment déplacer les bornes, les palabres et les rognes opposant maisons et villages, un côté de la vallée et l’autre, ceux d’en bas et ceux d’en haut. Du bas Maurice est monté vers le soleil des hauts, il y avait là des mayens tombés en ruine, tout a été rêvé et conçu pour la femme et la progéniture, et maintenant qu’on approche de la nonantième gare on reste soucieux de son bien, ainsi passera-t-on bien un mois et plus à mesurer cette terre qui « zigzague entre six ou sept mayens voisins, se suspend à leurs toits, s’accroche à des filets d’eau ».

L’inventaire pourrait sembler dérisoire à un citadin sans mémoire ou sans « bien », mais le royaume du poète est aussi de ce monde, au milieu des siens, dans cette religion du verbe qui est aussi de la terre.

« Il faut prendre des précautions avec « le bien ».

« Je le savais. Seuls les paysans ont une religion et une patrie. J’ai moi-même fait deux fois avec mon oncle le tour de ses lopins, l’ultime fois, deux mois avant de mourir. Corberaye, les Rosay, les Zardy, Planchamp, Profrais, le Diabley, les Maladaires, des champs, des prés, des « botzas » inatteignables, indiqués, détaillés du doigt. La litanie ne s’épuise pas. Il avait été à la messe, le matin, avec moi, lui me confiant avant d’entrer dans l’église, regardant le cimetière : il n’y a qu’une bonne mort, la mort subite ».

Et le neveu de constater : « Le bonheur d’exister a une de ces saveurs », avant de s’interroger un peu plus loin : « Qu’est-ce que la possession de la vie ? »

On imagine l’ami, Gustave Roud, souriant à celui qui oserait dire « mon arbre » ou « mon herbe », mais il faut entendre ce possessif dans l’ensemble humain de cette « immense paysannerie » de montagne marquée par le pays autant qu’elle l’a marqué.

« Ces terrains et leurs limites s’entremêlent avec les limites de ma vie, soit celles inscrites par les années et qui précèdent le vide dont les brumes m’envahissent déjà : on tombe littéralement en enfance, même sans sénilité ».

Avec l’écriture revenue revient le souvenir de l’arrivée en ce lieu avec Corinna, où ils auront toujours été si heureux, et le trait d’ombre revient avec, « le bonheur passe comme un coup de faux », le souvenir de Corinna jeune soudain précipitée vers l’abîme et retenue in extremis par quelque invisible main, ou ce cri tout à la fin, en 1979, du dernier instant de Corinna faisant écho petit au cri du Christ sur la croix, tout est mêlé, on est marqué par cette invraisemblable « affaire » de Messie : « Il a découvert Dieu en nous. Et il nous a emmenés avec lui sans discussion », il faut naître et renaître tous ces jours que Dieu fait : « Nous passerons comme un coup de vent dans l’éternité, avec une âme toute fraîche et un corps recommencé ».

La question de la foi est elle aussi cernée d’ombre et à tout instant elle meurt et renaît. Le poète se retire doucement aux Vernys.Il arpente son royaume comme le Père au premier jardin. Il prend ces notes en été 2003 et 2004, puis il les reprendra en été 2007 et 2008. « Et on a ou on n’a pas la foi. Elle se relie à l’enfance, à ce qu’on a reçu alors sans le savoir. Quelque chose qu’on a encaissé comme un coup de pied de vent ».

On a ou on n’a pas la foi mais rien n’est assuré de toute façon, pas plus que sur un vaisseau pris dans les glaces, comme on verra dans les notes suivantes.

« On est tout à la fois croyant et incroyant. Le choix se fait sans cesse et presque à notre insu, dans le dédale de l’âge où je trébuche,. L’espoir même que j’ai et les miettes de la beauté du monde qui s’éparpillent en moi… des nuages dans le ciel aux arbres sur la terre qui attendent le cri du corbeau, tout me fait sentir mon rapprochement avec les bêtes. Il me semble arriver au bout d’un corridor.»

Et me reviennent, au bout du long corridor fleurant les siècles, dans la cuisine du Châble, un soir d’hiver de janvier 2007, ces mots du poète un peu bronchiteux, engoncé dans une espèce de vieux manteau de cheminot : «Je crois qu’on ne peut évoquer le paradis qu’en relation avec ce qui est visible ici bas, fugacement, par intermittence. Cela peut n’être qu’un visage dans une gare, un brin d’herbe frémissant, l’inattendu d’un nuage ou une goutte de pluie qui tombe dans une sorte de transparence obscure, et vous entendez aussi le bruit infime que cette goutte de pluie fait en touchant terre. Je dirais ainsi que l’image du paradis, telle que je me le représente, serait comme une surprise à l’envers… Le paradis est aussi exigeant que l’enfer ! Cendre et alléluia… Tout à coup l’innocence ! »

Les petites résurrections

Les petites résurrections

La foi ne serait rien pour la poésie, au demeurant, sans cette attention incarnée que manifeste le travail d’écrire. « Le péché capital, écrit ainsi le poète, le seul péché est le manque d’attention. Le temps présent se précipite telle une chute d’eau. Hâte-toi de puiser ! C’est-à-dire : sois attentif ». Or, l’attention ne se borne pas, cela va sans dire, à la consommation passive. Il n’y aura création ou recréation, il n’y aura transmutation, nouvelle forme, petite résurrection que par ce processus de consumation qui fait de chaque heure une Riche Heure possible et toute l’œuvre, alors, du poème au récit, des premiers mots d’Un homme qui vivait couché sur un banc ou de la première page de Testament du Haut –Rhône, aux dernières de La Pipe qui prie et fume, des lettres aux journaux, sous toutes les formes enfin, se déploie comme un Livre d’Heures qu’enlumine, sous l’effet d’une espèce de sainte attention, le même verbe du même homme mêmement habité à vingt et nonante ans.

On reprend ainsi Testament du Haut-Rhône au tout début : « Je loge à quelques lieues seulement de la forêt, au bord d’une prairie où les eaux s’évadent. Par les fenêtres ouvertes de ma demeure de bois (qui me porte et toute une famille d’enfants déguenillés, en train maintenant de dormir) on entend les clochettes d’un troupeau de chèvres qui se déplace sur les pentes ainsi qu’une eau courante ou un nuage de feuilles sèches ».

Le livre s’est ouvert sur le petit jour, il se refermera au bord de la nuit, la nature continuant de murmurer et bien après nous : « Les oiseaux, les feuilles en train de chuchoter, forêt ou rivière, les eaux et les ciels s’envolent sur la page blanche qui noircit. Quelle cuisine de nomade ! La création glapit, fume. Et puis ce dilemme : ou une goutte de sainteté, ou la passion démoniaque ».

Car le temps vient, avec cette « possession », cette aveugle fuite en avant, ce collectif emballement que le poète a toujours combattu, sa guerre dès le début, et pas tant une guerre au progrès qu’au saccage et au gâchis -, le temps vient d’une apocalypse, cette « dérive collective, au dernier instant de l’examen de conscience avant le naufrage », mais non tant obscure fin des fins que temps de révélations.

« Message à toute la société des hommes dont la réussite est un abîme », relance alors le vieux fol insulté naguère par les chantres agités de ladite réussite, qui se demande à présent si ce vingt et unième siècle héritier de tout ce qu’il déteste n’est pas « acculé à un grand acte mystique ? »

Est-ce qu’on sait ? On peut se rappeler le philosophe russe Léon Chestov interrogeant le paradoxe d’Eschyle : et si ce que nous appelons la mort était la vraie vie, et ce que nous appelons la vie une sorte de mort ?

Ce que nous avons sous les yeux, ce que le poète voyant s’ingénie à nous faire sauter aux yeux ne procèderait-il pas de la même sainte attention qui anime le mystique ?

En septembre 2004, le poète se risque à répondre au bord de la nuit: « Le mystique substitue à la racine l’invisible au visible, nous deviendrons cet inconnu que seul le Créateur connaît. Son œil remplace le nôtre. Le rien, en tout, devient saveur et joie en nous. Il faut accepter un absolu où l’on meurt. Je ne puis y songer qu’en disant le fameux Merci à l’instant qui me sera donné ».

Est-ce à dire, en langage du vingt et unième siècle, que le poète « se la joue » gourou ?

Je ne le crois pas. Je le crois plus humble et plus juste, mieux à sa place dans la « contemplation active » dont parlait Marcel Raymond, ni mystique ni moine non plus mais à sa façon éminent spirituel défiant la raison et squatter de couvent invisible, dans un temps « si difficilement plus facile » à habiter que celui des battants de la réussite : « Dans ces cellules comme des tombes où l’existence, respiration après respiration, se tisse, se décante. Où l’on vogue sur le flux et le reflux des prières, des hymnes chantées d’heure en heure : on s’insuffle déjà sa future vie, on tente se résurrection ».

Remarquable formule : « On tente sa résurrection ».

Et d’ajouter : « Maintenant ».

Rappelant du même coup la réponse que faisait Ella Maillart, l’amie de Chandolin, quand on lui demandait l’heure : « Il est maintenant ».

Par delà la nuit cruelle

Et la ville là-dedans ? Et les villes ? Et les multitudes humaines ? Et le journal de l’effrayante espèce qui s’est tant massacrée dès l’an 17 de ce siècle où le poète vint au monde ?

Comme un rappel de ce « journal » que Maurice Chappaz n’oublie pas, ni ses semblables en transit sur notre planète perdue dans l’Univers, s’enchâssent alors quelques pages d’un autre journal, de la main d’un commandant de marine du nom de de Long, notant jour après jour le calvaire d’une poignée d’hommes échappés au naufrage, fin 1881, du vaisseau La Jeannette broyé par les glaces dans l’immense delta de la Lena, émouvant accompagnement du voyageur Chappaz au long de la nuit cruelle endurée jour après jour par l’équipage crevant de faim et de froid trente jours durant, « pauvres moineaux humains » dont les âmes « se perdent dans la surprenante beauté du monde ».

E la nave va. La vie continue dans l’alternance du poids du monde et du chant du monde. « On meurt, on va être rapatrié en Dieu. Outre-tombe, j’habiterai tout ce que j’ai été : ce nuage, cette source, ces rues, ces prés, cette maison… »

Et Michène fera

quelque chose de chaud…

Le monde « paysan-paysan », tout semblable à celui des Géorgiques, dont le nonagénaire révise la traduction en 2008, représentait une totalité « jusqu’aux astres » que le poète a vu se défaire et se corrompre.

« Cependant », me disait-il ce soir de janvier 2007, dans la cuisine de L’Abbaye, et c’était à propos de Gustave Roud, mais cela vaut autant pour lui, « au moment où un pays disparaît et meurt, il y a une parole qui émerge ».

Celle de Maurice Chappaz, loin d’un renfrognement de refus et de repli, relance à tout moment de nouvelles pousses. «Malgré tout je crois à la vie », me disait-il encore ce soir-là. Je suis né dans un mouvement. Je suis resté fidèle à mon origine, tout en m’adaptant au monde en émergence. Je lis ainsi les journaux, pour me tenir au courant du changement de civilisation et même de l’abîme. Nous devenons comme des chats sauvages apprivoisés par la mort ».

Enfin voici, dans La pipe qui fume et prie que j’aurai traversé en cet été indien 2009, voici noté en septembre 2004 et réécrit en 2008 au lendemain de ses nonante ans : « Michène trie, retrie une à une les groseilles, choisissant celles dont la robe rouge résiste. Hantise du pourri, du moisi. Si rares ces petits fruits déjà récoltés par les oiseaux ».

Enfin voici, dans La pipe qui fume et prie que j’aurai traversé en cet été indien 2009, voici noté en septembre 2004 et réécrit en 2008 au lendemain de ses nonante ans : « Michène trie, retrie une à une les groseilles, choisissant celles dont la robe rouge résiste. Hantise du pourri, du moisi. Si rares ces petits fruits déjà récoltés par les oiseaux ».

Et je revois à l’instant, en cette fin d’octobre 2009, la neige apparue sur les cimes de la Savoie d’en face, je nous revois ce soir de janvier 2007, à l’Abbaye du Châble, dans la cuisine où le nonagénaire tout frais émoulu m’avait parlé sept heures durant au dam de Michène le trouvant « peu bien », je revois, dans le tourbillon des volutes de temps fumé, du livre revenu avec l’écriture de la vie où nous nous retrouvions ce soir-là, je me rappelle les regards attentifs et les gestes attentionnés de Michène Chappaz nous préparant ce « quelque chose de chaud » qu’avait demandé son poète dont je note encore ces derniers mots :

« Notre vie avec ses oeuvres ne dure pas plus qu’un paquet de tabac, y compris le pays où j’attends : telle la petite fumée qui s’échappe comme si j’étais cette petite fumée au moment où la pipe reste chaude dans la main après avoir été expirée.

« Les années s’éteignent.

« Je savoure la dernière braise ».

Maurice Chappaz. Le pipe qui prie et meurt. Editions de la Revue Conférence, 2008, réédition 2016.