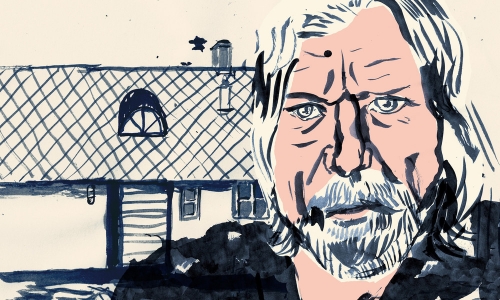

Taxé plus ou moins abusivement de « Proust norvégien », Karl Ove Knausgaard a séduit des centaines de milliers de lecteurs avec son autobiographie en six volumes où il a choisi de dire tout ce qu’on évite d’avouer à l’ordinaire, avec une honnêteté hypersensible rare et un charme rugueux sans pareil. Dans Aux confins du monde, on le retrouve entre seize et dix-huit ans, bien et mal dans sa peau comme nous tous. La recherche de Karl Ove Knausgaard n’est pas du temps perdu...

Vous n’en avez peut-être rien à souder, mais moi ça me parle, et je ne suis pas seul. Si ça ne vous intéresse pas de savoir ce que ressent un jeune Norvégien qui se réveille avec un slip poisseux de sperme et n’en trouve pas de rechange vu que sa mère récemment divorcée les a tous balancés à la lessive la veille - si vous n’êtes pas un peu gêné avec lui, je pourrais vous dire de passer votre chemin…

Vous pensez qu’il y a des choses qu’un écrivain ne doit pas dire ? Vous pensez que le respect humain impose la protection de ses proches ?

Vous trouvez nul le fait de parler de soi comme ça, de dégommer son père après sa mort au prétexte qu’il a été trop dur, de raconter comment on a trompé son ex pendant le temps d’un premier mariage raté, de parler de sa deuxième femme et de ses enfants sans flouter leurs prénoms, bref de déballer tout le magma de sa vie qui ne regarde personne – vous trouvez ça au-dessous de tout, juste digne d’une époque en mal d’indiscrétion et de scandale ?

Or je vous donnerais raison sur toute la ligne, sauf dans le cas de Karl Ove Knausgaard qui ne fait pas, vous l’aurez deviné, que parler de ses slips moites, de son entourage proche et de ses tribulations d’enfant, d’adolescent et de jeune homme évoquées de manière non chronologique dans les trois premiers tomes du cycle autobiographique intitulé Mon combat (Mein Kampf en version allemande, non mais !), son autobiographie représentant déjà plus de 1700 pages, auxquelles s’ajoutent aujourd’hui les 650 pages d’Aux confins du monde.

Mais alors de quoi parle, beaucoup plus largement, et nous concernant tous, cet écrivain qui n’est remarquable ni par un style littéraire exceptionnel ni par l’originalité de ses idées ou de ses vues sur l’humanité ?

Je dirai qu’il parle de la vie : de sa vie qui nous ramène illico à notre vie à la fois ordinaire et tout à fait unique pour peu qu’on la regarde vraiment - et Knausgaard a le don de restituer, avec des riens, cet aspect à la fois inouï et jamais vu de notre présence au monde, sans recourir à aucun effet.

À propos de la forme apparente de l’autobiographie de Knausgaard, dans un reportage plutôt sympathique au demeurant, le journaliste français David Caviglioli (en 2014, dans L’Obs) écrivait que « le texte ressemble à un blog de 3000 pages, sans aucune forme de reconstruction littéraire, mal écrit, plein de clichés à deux sous et de digressions qui ne mènent nulle part ». Or cette appréciation, à la fois superficielle et injuste, relancée par un Pierre Assouline dans un article plus méprisant encore, où il était question d’un « Brad Pitt norvégien » dont les observations se réduiraient à une « morne plaine », me semble passer complètement à côté de la forme et du contenu réels d’une œuvre qui, sous l’apparent naturel non contrôlé de sa remémoration, frappe de plus en plus par une élaboration organique et une « musique » dont il émane, comme dans ses évocations si plastiques de la nature, une beauté aussi émouvante que celle de la vie.

Ni Proust ni Anna Todd

Ceci noté, est-il légitime de parler de « Proust norvégien » à propos de Knausgaard, compte non tenu de l’égale longueur des deux œuvres et de leur ancrage dans la remémoration ?

Ne serait-ce que sous quatre aspects, la comparaison ne tient pas debout. D’abord parce que la société bourgeoise et aristocratique décrite par Proust n’a rien à voir avec la classe moyenne scandinave dans laquelle baignent les personnages de Knausgaard. Ensuite parce que lesdits personnages sont, chez celui-ci, calqués sur des personnes vivantes, alors que chacun des personnages de Proust procède du collage de plusieurs « modèles ». En outre, le « moi » du Narrateur de la Recherche du temps perdu se distingue de la personne de Proust, alors que Karl Ove se pose en sujet sans masque. Enfin et surtout, la prodigieuse organisation psychologique et littéraire proustienne, l’immense brassage qu’elle opère de tous les savoirs et la féerie poétique de sa langue ne sauraient se comparer avec la chronique autobiogaphique de Knausgaard, d’ailleurs le premier à contester ce rapprochement.

Cependant l’on pourrait dire qu’il y a, bel et bien quelque chose de proustien dans le processus de remémoration de l’hypermnésique auteur norvégien et dans sa façon de restituer une sorte de présent hors du temps, ponctué de dialogues d’une fraîcheur lustrale. La quarantaine passée, il revient ainsi à des épisodes de sa vingtaine approchante et des années précédentes où l’impatience de perdre son pucelage se fait pressante sur fond de sentiments beaucoup plus romantiques, et la lectrice ou le lecteur s’y retrouveront à tout coup en dépit des différences entre générations. Si le délire proustien de la jalousie n’y est pas du tout, la dimension affective est en revanche omniprésente chez Knausgaard autant que chez le terrible Marcel…

A contrario, et quoique prétendent ses détracteurs quand ils invoquent la platitude de son récit, Knausgaard se situe à cent coudées au-dessus du feuilleton autobiographique d’une Anna Todd, pur produit de l’insignifiance « à confesse » typique des réseaux sociaux et de leurs followers, où n’importe quel papotage devient publiable et même « super-vendeur »…

La vie, rien que la vie ressaisie...

Son bac en poche, Karl Ove avait dix-huit ans lorsqu’il s’est pointé dans le bled portuaire de Håfjord, au nord de la Norvège où il était censé enseigner, avec l’aspiration secrète d’écrire des nouvelles et le projet de devenir un aussi grand écrivain qu’Hemingway, on peut rêver. Ainsi commence Aux confins du monde, avec l’arrivée du jeune homme immédiatement confronté à des élèves à peine moins âgés que lui, et des filles - aïe les filles !

Et dès le début de son récit, plus encore peut-être que dans La Mort d’un père, Un Homme amoureux ou Jeune homme, vous vous y retrouvez. Ce ciel bleu pur au-dessus du fjord, ces maisons vues comme sous une loupe, ces gens qui se connaissent tous et qui zyeutent le nouveau prof en blouson de cuir genre rocker, vous connaissez tout ça à votre façon. Vous n’avez peut-être jamais vu un fjord, mais est écrivain celui qui vous le fait apparaître, comme vous avez « vu » Bergen ou ces bords de mer nordiques…

Un miroir où chacun se retrouve

La vie, ce serait ce mélange de curiosité et de réserve timide. Ce serait cette première liberté mais encore tant de gaucherie, et la crainte de bander quand deux élèves filles se pointent chez vous pour voir de quoi vous avez l’air. La vie entre dix-huit et seize ans, revue à rebours, ce serait l’impatient besoin de coucher, mais aussi tout le reste qui fait rager ou rougir, pleurer ou rugir. Et à chacune et chacun, les épisodes souvent incongrus ou cocasses de cette chronique si personnelle rappelleront des scènes de la même espèce.

Le père de Karl Ove, si coincé et menteur, souvent si blessant, qui se la joue comme on dit, te rappelle par contraste ton propre paternel si doux et si parfaitement honnête. Quand l’oncle maternel, à la table du grand-père paysan, se met à pontifier sur Heidegger, vous revivrez peut-être la même scène avec quelque cousine pédante, et la vie ce serait peut-être de se demander, pour un garçon rougissant devant sa mère qui prononce le mot homo, si lui-même ne le serait pas ; ou, si l’on est une fille réputée chrétienne, comment ne pas céder à un garçon trop pressant ? Et voici que la mère de Karl Ove, si sévère à l’égard de son père, se met à plaider contre toute attente, pour les qualités insoupçonnées de celui qui vient de la quitter. Allez comprendre la vie…

Vous qui estimez que Le Temps retrouvé est l’un des plus beaux livres qui soient, vous savez aussi que, par delà les distinctions académiques entre grands et moins grands écrivains, certains livres participent, même plus humblement, de la même recherche d’une vie plus vraie, aussi ne perdrez-vous pas votre temps en compagnie de mon ami Karl Ove…

« Et puis il y avait cette lumière, sombre en bas, parmi les hommes et les choses des hommes, pleine d’une sorte de pénombre ciselée qui, éparpillée dans la clarté mais sans la posséder ni la soumettre, se contentait de l’atténuer ou la ternir pendant que, tout là-haut au firmament, elle éclatait de pureté.

« Ravissement.

« Et puis il y avait le silence. Le bruissement de la mer là-bas, nos pas sur le gravier, un bruit par-ci par-là quand quelqu’un ouvrait une porte ou appelait, tout était enveloppé de silence, comme s’il montait de la terre, émanait des choses et nous enveloppait d’une façon que je ne formulai pas comme originelle mais ressentais comme telle, car je pensais au silence des matins de Sørbøvåg quand j’étais enfant, le silence sur le fjord, à l’abri du versant de Lihesten, à demi caché par la brume. Le silence du monde. Il était là aussi pendant que je montais le côte, ivre, avec mes nouveaux amis et, bien que ni lui ni la lumière ne fussent l’essentiel, ils comptaient pour leur part.

Ravissement.

Dix-huit ans et en route pour faire la fête »…

Karl Ove Knausgaard. Aux confins du monde. Mon combat, Livre IV. Traduit du norvégien par Marie-Pierre Fiquet. Denoël, 647p.

(Dessin original de Matthias Rihs)

Les diableries de l’histoire humaine

Les diableries de l’histoire humaine