À propos d’un premier roman d’une sidérante singularité : Aux deuils de l’âme, de Jean-Baptiste Ezzano.

À propos d’un premier roman d’une sidérante singularité : Aux deuils de l’âme, de Jean-Baptiste Ezzano.

Un roman peut-il être à la fois invraisemblable et vrai ? Est-il pensable qu’une ado de 15 ans, vierge et pure, s’exprime comme une femme pétrie d’expérience ? Et comment croire qu’un tueur en série puisse parler, tout tranquillement, des meurtres qu’il a commis en dissertant sur les questions philosophique sempiternelles du hasard et de la nécessité, de la prédestination et du libre arbitre, du bien et du mal ?

Telles sont les questions, entre beaucoup d’autres, que nous nous posons pendant et après la lecture du premier roman de Jean-Baptiste Ezzano, Aux deuils de l’âme, dont les 559 pages assommeront les uns par leur longueur et leur apparente froideur désincarnée, où d’autres – comme le soussigné - trouveront une projection vertigineuse du vide et de la solitude, de la déréliction et d’un cauchemar acclimaté typique de notre époque.

Comme un rêve éveillé

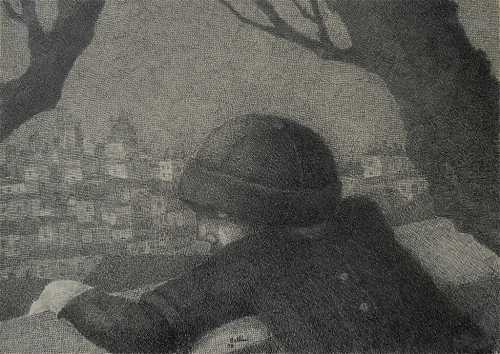

L’immersion dans ce roman est immédiate, comme dans un rêve à la fois hyperréaliste et fantasmagorique, aussitôt plombé par quelle inquiétante étrangeté.

On connaît la formule freudienne, désignant une réalité à double face avenante et angoissante, et c’est exactement ce qu’on ressent dès l’apparition, surgi lui-même d’un rêve où lui sont apparu de nombreux visages empreints d’une«crainte respectueuse », de Jonathan Lahel, agent immobilier de son état, propre sur lui et très satisfait de sa personne, qui dit de lui-même qu’il a « un charme froid et distant, brûlant en ce qu’il a justement de glaçant ».

Or sa première visite d’appartement, en compagnie d’un couple d’acheteurs potentiels, se corse du fait qu’au rendez-vous se présente aussi, sans y être conviée, une femme inconnue dégageant « la fragrance d’une âme pure », à laquelle Jonathan s’intéresse immédiatement du fait qu’elle lui évoque les« figures angéliques de sa préférence ».

Alternant ensuite avec le récit de Jonathan, s’amorce celui d’Albane, 15 ans et vivant « à part » depuis qu’elle a laissé tomber le lycée, qui se demande explicitement si la vie n’est pas un rêve et si la vraie réalité n’est pas celle de sa rêverie, alors qu’elle flotte un peu entre virées en vélo et rencontres diverses, attendant plus ou moins le « grand amour ».

Ainsi la narration va-t-elle faire s’entremêler les voix de Jonathan - la quarantaine fringante et la prétention d’un meneur de jeu lucide et sans faille -, d’Albane - l’adolescente à l’extrême sensibilité, dont le lecteur comprend qu’elle a eu une enfance bousculée sans en savoir beaucoup plus -, et de Solange – l’inconnue qui va révéler la face sombre de Jonathan.

Si les voix de ces trois personnages (auxquels s’ajoutera celle de Caroline, intervenant à titre posthume) sont distinctes, un trait de la narration leur est commun, consistant en la multiplication des parenthèses insérées dans leur discours respectifs. Cet artifice stylistique pourrait sembler agaçant(irritant, même exaspérant), voire gratuit ( superflu, frisant le tic), et pourtant il accentue (souligne, met en lumière) un paradoxe fondamental (et réellement éclairant) du roman : à savoir que plus on précise (avec exactitude et minutie) ce dont il est question, et plus le caractère étrange (indéfinissable ou carrément énigmatique) de tout ça s’accentue...

Thriller « àblanc »

Avec le récit de Solange, certaine d’avoir identifié le criminel qui a bouleversé sa vie (le lecteur verra comment), le roman de Jean-Baptiste Ezzano devrait évoluer en traque de tueur bientôt assimilable à la catégorie des serial killers, et pourtant non: le ton reste posé.

Au fil des pages, c’est bel et bien un personnage inquiétant, pourtant, qui se révèle sous les trop belles manières de ce Jonathan très soucieux des apparences et autres convenances sociales, et plus précisément : un sadique prenant du plaisir à faire mal aux autres.Pourtant rien ne démonte Jonathan, considérant les autres comme des« clones » et se faisant un plaisir rationnel et quasi théologique d’expliquer à Solange ce qu’il représente dans les mécanismes bien huilés de la destinée.

Rien de très étonnant dans cette dualité « diabolique » du prédateur souriant et se justifiant à froid, comme le tueur pontifiant et lénifiant, tout d’onctuosité ecclésiastique, du mémorable serial killer de Seven.

Mais ce qui est plus surprenant en l’occurrence, dans ce thriller « à blanc » sans la moindre action explicite, qu’on pourrait croire purement fantasmatique – un peu comme les meurtres imaginaires du tueur de Bret EastonEllis, dans American Psycho -, c’est que cette totale mise à plat continue de retenir notre attention…

L’expérience de l’inexpérience

Jean-Baptiste Ezzano était âgé de vingt-cinq ans lorsqu’il a écrit ce premier roman rompant avec les normes et poncifs d’une « jeune littérature » jouant (notamment) sur des effets de choc, tout en modulant un regard à la fois candide et grave sur le monde qui nous entoure et, plus encore en achoppant à une réalité contemporaine marquée par certaine immaturité – ou plus exactement par une découverte prématurée de la réalité.

Le noyau de ce roman me semble se situer au cœur de la personne, qu’on pourrait dire son âme.

«L’amour parfait ne peut naître que dans l’obscurité du cœur », déclare Albane à un moment donné, « pas dans la clarté de l’esprit ».

On pourrait objecter qu’une ado de 15 ans ne pense ni ne parle comme ça, pas plusqu’il n’est plausible que la même Albane s’interroge sur « l’efficience dulibre arbitre ».Pourtant on peut voir la chose tout autrement qu’en fonction des clichés sur « les jeunes », et c’est la proposition à la fois hardie et plausible de ce roman, que de parier pour une sorte d’intelligence du cœur hors d’âge.

Est-il invraisemblable qu’un enfant, même de cinq ou sept ans, ou qu’une adolescente de quinze ans éprouvent des sentiments et fassent des constats supposés réservés aux adultes ? Albane est physiquement vierge, et cependant elle est déjà nostalgique d’une pureté perdue et en ressent de la mélancolie. Sa représentation de l’innocence enfantine ne relève-t-elle que d’une illusion conventionnelle, ou traduit-elle un sentiment plus profond et personnel ? À chacun d’en juger.

Station Solipsisme

Les composantes antinomiques de la pureté,qui déterminent également (aux extrêmes) la rétention puritaine ou la folie terroriste, sont le propre d’une représentation du monde simplifiée et sans nuances, caractéristique de l’immaturité, ou plus exactement d’une immaturité actuelle dont les manques découlent de la rupture du lien social et de l’atomisation des individus – deux composantes essentielles dans le roman de Jean-Baptiste Ezzano.

Dans la ville imaginaire du romancier, une station de métro porte le nom, combien significatif à cet égard, de Solipsisme. Précision du wikipédant : « Le solipsisme est une attitudegénérale d'après laquelle il n'y aurait pour le sujet pensant d'autre réalité que lui-même ».

En l’occurrence, le solipsisme se rencontre à l’état le plus pur chez Jonathan,qui prétend disposer des autres selon son seul plaisir, mais on pourrait direque tous les personnages du roman se trouvent eux aussi dans ce double état de solitude et de séparation. Du moins Solange refuse-t-elle de se soumettre à la logique meurtrière du tueur, tandis qu’Albane reste en quête d’amitié et d’amour.

L’issue dramatique du roman, relevant de la conclusion stéréotypée des séries criminelles, ne résoud évidemment rien en réalité, tout en satisfaisant le récurrent besoin de justice de la lectrice et du lecteur. La vraie conclusion est ailleurs : dans l’écho de ce livre tout à fait singulier dans le cœur du lecteur, au secret de son âme.

Que celle-ci fasse son deuil d’une pureté qui la couperait de la vie, de quelque façon que ce soit, n’est pas un mal. Autant dire que c’est du côté de la vie, dans l’impureté des jours et des épreuves, qu’on attend, d'ores et déjà annoncés, les prochains romans de Jean-Baptiste Ezzano.

Jean-Baptiste Ezzano. Aux deuils de l’âme. L’Âge d’Homme, 559p.

Jean-Baptiste Ezzano. Aux deuils de l’âme. L’Âge d’Homme, 559p.

À propos d’un premier roman d’une sidérante singularité : Aux deuils de l’âme, de Jean-Baptiste Ezzano.

À propos d’un premier roman d’une sidérante singularité : Aux deuils de l’âme, de Jean-Baptiste Ezzano. Jean-Baptiste Ezzano. Aux deuils de l’âme. L’Âge d’Homme, 559p.

Jean-Baptiste Ezzano. Aux deuils de l’âme. L’Âge d’Homme, 559p.

De Carver, né sur la côte nord du Pacifique en 1938 et mort du cancer en 1988, le lecteur de langue française, grâce à l'entremise passionnée d'Olivier Cohen, a pu découvrir successivement les recueils intitulés Les vitamines du bonheur, Parlez- moi d'amour, Tais-toi je t'en prie ou encore Les trois roses jaunes.

De Carver, né sur la côte nord du Pacifique en 1938 et mort du cancer en 1988, le lecteur de langue française, grâce à l'entremise passionnée d'Olivier Cohen, a pu découvrir successivement les recueils intitulés Les vitamines du bonheur, Parlez- moi d'amour, Tais-toi je t'en prie ou encore Les trois roses jaunes. Qu'il nous soit révélé par une de ses merveilleuses histoires douces-amères, où des gouffres insondables s'ouvrent soudain dans l'univers apparemment le plus ordinaire (l'étonnante Tais- toi, je t'en prie, tais-toi!), ou qu'il nous ouvre son atelier, Raymond Carver ne cesse de nous en imposer par la finesse de ses intuitions humaines et artistiques, son humilité d'artisan conteur, et le sérieux sans cuistrerie de ses observations sur l'art ou la simple vie.

Qu'il nous soit révélé par une de ses merveilleuses histoires douces-amères, où des gouffres insondables s'ouvrent soudain dans l'univers apparemment le plus ordinaire (l'étonnante Tais- toi, je t'en prie, tais-toi!), ou qu'il nous ouvre son atelier, Raymond Carver ne cesse de nous en imposer par la finesse de ses intuitions humaines et artistiques, son humilité d'artisan conteur, et le sérieux sans cuistrerie de ses observations sur l'art ou la simple vie.  Dans la foulée, c'est encore un autre regard complémentaire, et non moins révélateur, que nous offre la lecture des Short Cuts, tirés par Robert Altman (réalisateur) et Frank Barhydt (scénariste) de l'œuvre de Carver. Nul doute qu'au moment où le lion d'Or du Festival de Venise 1993 et le Prix d'interprétation pour l'ensemble des acteurs furent décernés au film d'Altman, l'âme tendre de Carver, sur son nuage de marshmallow, se réjouit comme nous réjouissent les histoires qu'elle a inspirées...

Dans la foulée, c'est encore un autre regard complémentaire, et non moins révélateur, que nous offre la lecture des Short Cuts, tirés par Robert Altman (réalisateur) et Frank Barhydt (scénariste) de l'œuvre de Carver. Nul doute qu'au moment où le lion d'Or du Festival de Venise 1993 et le Prix d'interprétation pour l'ensemble des acteurs furent décernés au film d'Altman, l'âme tendre de Carver, sur son nuage de marshmallow, se réjouit comme nous réjouissent les histoires qu'elle a inspirées...

Antonin Moeri. Pap's. Bernard Campiche éditeur.

Antonin Moeri. Pap's. Bernard Campiche éditeur.

Au mois de juin, entre 8oo et 1400 mètres, l'herbe suisse est incomparable, avec quarante fleurs différentes au mètre carré. Une autre chose qui me frappe lorsque je reviens en Suisse, c'est l'extraordinaire variété du paysage sur de petites distances. Je reviens du Canada où vous faites des milliers de kilomètres sans remarquer d'autre changement que la transition des épineux aux boueaux. En Suisse, passant de Vaud et Genève, on change non seulement de botanique mais de mentalité. Or je m'en félicite. Pour moi, la querelle entre Genevois et Vaudois relève de l'ethnologie amazonienne. Il est vrai qu'on ne fait pas plus différent, mais cette variété de paysages et de mentalités sur un si petit territoire m'enchante. Ce que je trouve également bien, en Suisse, c'est la concentration énorme de gens compétents, intéressants et intelligents. Il est totalement faux et presque criminel de dire que la Suisse est un désert culturel. La culture y est certes parfois rendue difficile au niveau de la diffusion, mais très riche du point de vue des créateurs. Si l'on ne prend que les exemples de Genève et Lausanne, je trouve que ces deux villes, complètement différentes du point de vue de la mentalité, sont aussi riches et intéressantes l'une que l'autre du point de vue culturel. Cela étant, et particulièrement dans le domaine touristique, la Suisse n'a plus du tout l'aura qu'elle avait avant la guerre de 14-18, quand elle faisait référence dans le monde entier. Pour ceux qui viennent nous voir, la dégradation du rapport qualité-prix s'est terriblement accentuée. Cela se sent de plus en plus fortement. Je sens même de l'hostilité, du mépris, à cause surtout de cette insupportable attitude suisse qui consiste à se faire les pédagogues de l'Europe. Comme si nous avions tout résolu. Or, on n'a rien résolu définitivement. Cela étant, La multiculture de la Suisse m'intéresse énormément. Je trouve qu'il est très bon de se trouver confronté au poids de la Suisse alémanique, à sa culture et à sa littérature, tout en déplorant évidemment cette espèce de chauvinisme qui pousse nos Confédérés à se replier dans le dialecte.

Au mois de juin, entre 8oo et 1400 mètres, l'herbe suisse est incomparable, avec quarante fleurs différentes au mètre carré. Une autre chose qui me frappe lorsque je reviens en Suisse, c'est l'extraordinaire variété du paysage sur de petites distances. Je reviens du Canada où vous faites des milliers de kilomètres sans remarquer d'autre changement que la transition des épineux aux boueaux. En Suisse, passant de Vaud et Genève, on change non seulement de botanique mais de mentalité. Or je m'en félicite. Pour moi, la querelle entre Genevois et Vaudois relève de l'ethnologie amazonienne. Il est vrai qu'on ne fait pas plus différent, mais cette variété de paysages et de mentalités sur un si petit territoire m'enchante. Ce que je trouve également bien, en Suisse, c'est la concentration énorme de gens compétents, intéressants et intelligents. Il est totalement faux et presque criminel de dire que la Suisse est un désert culturel. La culture y est certes parfois rendue difficile au niveau de la diffusion, mais très riche du point de vue des créateurs. Si l'on ne prend que les exemples de Genève et Lausanne, je trouve que ces deux villes, complètement différentes du point de vue de la mentalité, sont aussi riches et intéressantes l'une que l'autre du point de vue culturel. Cela étant, et particulièrement dans le domaine touristique, la Suisse n'a plus du tout l'aura qu'elle avait avant la guerre de 14-18, quand elle faisait référence dans le monde entier. Pour ceux qui viennent nous voir, la dégradation du rapport qualité-prix s'est terriblement accentuée. Cela se sent de plus en plus fortement. Je sens même de l'hostilité, du mépris, à cause surtout de cette insupportable attitude suisse qui consiste à se faire les pédagogues de l'Europe. Comme si nous avions tout résolu. Or, on n'a rien résolu définitivement. Cela étant, La multiculture de la Suisse m'intéresse énormément. Je trouve qu'il est très bon de se trouver confronté au poids de la Suisse alémanique, à sa culture et à sa littérature, tout en déplorant évidemment cette espèce de chauvinisme qui pousse nos Confédérés à se replier dans le dialecte.