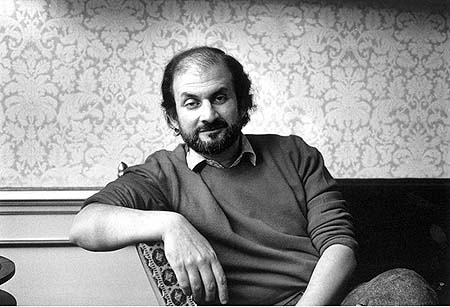

Salman le magnifique

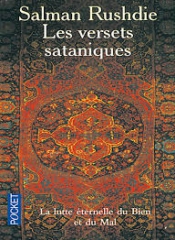

Brûlot illisible que Les versets sataniques de Salman Rushdie ? Non :roman baroque, fascinant ! Retour en 1989...

Tout a été dit sur Les versets sataniques de Salman Rushdie, tout et n’importe quoi, s’agissant de gens qui n’en avaient pas lu la première ligne.

Depuis le début de l’affaire Rushdie, une sale petite rumeur, dont il serait intéressant de débusquer l’origine, poursuivait sa basse besogne de sape : comme quoi Les versets sataniques étaient « un livre illisible » et de surcroît « à peuprès nul sur le plan littéraire ».

Depuis le début de l’affaire Rushdie, une sale petite rumeur, dont il serait intéressant de débusquer l’origine, poursuivait sa basse besogne de sape : comme quoi Les versets sataniques étaient « un livre illisible » et de surcroît « à peuprès nul sur le plan littéraire ».

Ne craignant pas le ridicule, les colporteurs de telles petites phrases empoisonnées présentaient Salman Rushdie comme un inconnu alors que Les enfants de minuit, son deuxième livre, obtint en 1981 le Booker Prize, plus importante distinction de la scène littéraire britannique, que La Honte fut consacré à Paris, en 1984, par le Prix du meilleur livre étranger, que l’écrivain est traduit dans le monde entier et que Les versets sataniques ont été salués, en Angleterre et aux Etats-Unis, comme son meilleur livre.

Livre «illisible » que Les versets sataniques ? Pas plus que les romans de Garcia Marquez ou de Günter Grass, de Vargas Llosa ou de Nabokov ! Mais pour être honnête, reconnaissons qu’il n’est pas facile. Roman du choc des cultures et du melting-pot des langages, il est tissé de références et d’allusions dont toutes ne sont pas compréhensibles du premier coup, notamment en ce qui concerne les rêves mystiques d’un des deux protagonistes. En outre, l’invention verbale qui caractérise son écriture profuse, voire parfois touffue, ne passe pas toujours très heureusement dans notre langue analytique, et d’autant moins que la traduction accuse des faiblesses. Enfin, le passage incessant du réalisme au fantastique ne peut que désorienter un lecteur formé au rationalisme occidental. Cela étant, moyennant un petit effort d’adaptation, le lecteur attentif aura tôt fait de reconnaître, dans ce roman picaresque mêlant poésie et satire, étude de moeurs et débat philosophico-religieux, fresque sociale et quête d’identité, une ouvred’envergure prenant place au premier rang de la création littéraire contemporaine.

Livre «illisible » que Les versets sataniques ? Pas plus que les romans de Garcia Marquez ou de Günter Grass, de Vargas Llosa ou de Nabokov ! Mais pour être honnête, reconnaissons qu’il n’est pas facile. Roman du choc des cultures et du melting-pot des langages, il est tissé de références et d’allusions dont toutes ne sont pas compréhensibles du premier coup, notamment en ce qui concerne les rêves mystiques d’un des deux protagonistes. En outre, l’invention verbale qui caractérise son écriture profuse, voire parfois touffue, ne passe pas toujours très heureusement dans notre langue analytique, et d’autant moins que la traduction accuse des faiblesses. Enfin, le passage incessant du réalisme au fantastique ne peut que désorienter un lecteur formé au rationalisme occidental. Cela étant, moyennant un petit effort d’adaptation, le lecteur attentif aura tôt fait de reconnaître, dans ce roman picaresque mêlant poésie et satire, étude de moeurs et débat philosophico-religieux, fresque sociale et quête d’identité, une ouvred’envergure prenant place au premier rang de la création littéraire contemporaine.

Les deux lignes de force du roman suivent les tribulations des deux protagonistes, tombés du ciel aux abords de Londres à la suite de l’explosion d’un Boeing revenant de Bombay et détourné par des terroristes.

Le premier de ces deux personnages, Gibreel Farishta, est une vedette du cinéma« théologique » indien, spécialisé dans les rôles de dieux hindous, qui a perdu la foi à l’occasion d’une grave maladie et se trouve hanté par moult visions mystique à la suite de sa chute considérable. Et quant au second compère, Saladin Chamcha, c’est un « assimilé » qui a fait ses écoles en Angleterre avant d’y devenir acteur-bruiteur (il prête sa voix aux pubs télévisées) au risque de déplaire à son formidable paternel, riche marchand de bouse industrielle et fondu en superstition religieuse.

Une fois brossés les portraits savoureux de ces deux personnages, dans les splendides cent premières pages, l’auteur fait ensuite alterner le récit des mésaventures de Saladin dans une Angleterre thatchérienne qu’il ne ménage pas plus que sa « chère et maudite Inde » natale, et les rêves délirants de Gibreel, lesquels nous transportent d’une ville imaginaire du désert à un pèlerinage à La Mecque…

Quant au dernier chapitre du roman, il est consacré aux retrouvailles de Saladin (double partiel probable de l’auteur) et de son père. Sans donner dans la sentimentalité facile, Salman Rushdie exprime alors les sentiments contradictoires, voire déchirants, de celui qui est allé jeter ailleurs ses racines sans renier sa terre d’origine, avec un mélange singulier d’humour et d’émotion qui nous le rend très attachant.

Rendre compte en quelques lignes des 585 pages de ce livre foisonnant est évidemment une gageure. Se lecture est une traversée parfois déroutante, mais captivante pour l’essentiel.

Salman Rushdie, Les versets sataniques. Christian Bourgois, traduit de l’anglais par A. Nasier,alias (sic) F. Rabelais.

Salman le maudit

Sur un malentendu d’époque.

À quoi tient la condamnation à mort de Salman Rushdie ? À lire Les versets sataniques, dont le titre n’est d’ailleurs guère représentatif de l’ensemble du livre, nous n’y aurons vu qu’une qu’une charge lancée contre les aspects dégradés d’une religion et ses faux prophètes, la superstition la plus primaire et ses manifestations aberrantes.

Rushdie blasphémateur ? Sans doute s’en prend-il aux dieux imposteurs et à tel Imam en exil obsédé par la pureté, qui spécule sur la haine de son peuple à l’encontre d’un pouvoir abusif. Mais ce n’est là qu’un aspect des Versets sataniques, qui en appellent explicitement à plus de lucidité et de générosité.

Or, avez-vous lu Sade, conchiant le christianisme ? Avez-vous lu Voltaire en son Dictionnaire philosophique ? À côté de ceux-là, Rushdie fait figure de galopin !

L’évidence, c’est qu’on voudrait faire taire ce fils maudit, trop intelligent pour se tenir à carreau, trop instruit et brillant, trop ouvert à la complexité du monde et à la ressemblance humaine.

On ne supporte pas que Rushdie attaque, en moraliste libre penseur, l’obscurantisme intégriste autant que la décadence occidentale. On n’admet pas que la littérature dame le pion aux catéchismes, quels qu’ils soit, ou aux prises de positions étroitement politiques.

Voici donc l’homme à abattre : le défenseur des minorités qui prêche la tolérance et lacompréhension entre les hommes et leurs cultures. En un mot : le traître. En deux mots : notre ami.

Fanatiques et crétins

Sur la réception du livre en sa traduction française.

Il y a deux façons de liquider un écrivain mal-pensant. Soit par l’élimination physique, soit en attaquant son œuvre par dénigrement systématique.

De l’inquisition catholique aux tyranneaux d’Amérique latine, en passant par les censures communistes, la première méthode autant que la seconde ont fait leurs preuves.

En réclamant la tête de Salman Rushdie, feu l’ayatollah Khomeiny ne faisait qu’appliquer, une fois de plus, sa logique meurtrière d’inspiration divine. Bien entendu, les bonnes pâtes que nous sommes ont de la peine à se faire à cette rigueur intégriste,mais enfin on peut comprendre la Raison supérieure de l’Imam, tout en la combattant.

Si la condamnation à mort de Salman Rushdie relève du fanatisme, la campagne de calomnie visant la qualité des Versets sataniques n’a pu se développer qu’avec l’appui d’une forme de crétinisme typiquement occidental. Je l’ai pas vu, je l’ai pas vu, mais je sais de quoi je parle !

Ainsi, de Libération à nos journaux, certains ignorantins ont-ils véhiculé la bourde selon laquelle Salman Rushdie n’était qu’un obscur inconnu (pour eux évidemment) dont l’œuvre ne valait pas tripette. Et leur abjecte conclusion : sa condamnation à mort ? Sacrée publicité ! Quel coup de pot !

Mais passons sur ces démonstrations d’imbécillité méprisante évidemment teintée de racisme (aurait-on traité ainsi un Günter Grass, un Michel Tournier ou un Garcia Marquez, dont l’auteur des Enfants de minuit est au moins l’égal ?), et jugeons plutôt sur pièce :c’est la seule façon de rendre justice à un homme menacé et à son fabuleux roman.

Nota bene : Ces textes ont paru dans La Tribune-Le Matin, quotidien romand, en date du 25 juillet 1989. L’édito intitulé Fanatiqueset crétins répondait directement à une chronique de mon voisin de bureau, un certain Edgar Schneider en fin de course dans notre journal après sa carrière d’échotier mondain. Dans un carnet du 20 juillet, j’avais écrit :« Cet imbécile d’Edgar Schneider ose parler ce matin du « talent littéraire nul » de Salman Rushdie, sans avoir jamais ouvert le moindre de ses livres. Plus encore : il insinue que Rushdie aurait sciemment cherché à faire parler ainsi de lui par seul appât de la publicité et du gain. Tout ça qui me répugne plus encore que la fatwa…

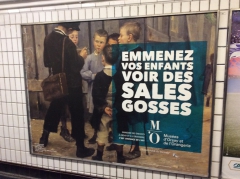

Vannes de Gavroche. – Depuis les premiers graffitis rabelaisiens adornant les trop sorbonnicoles ou sorbonnagres murs du temple dela scholastique, relancés de générations en générations depuis Alcofribas Nasier jusque sur les barricades de la Commune et du Quartier latin en mai 68 où l’on crut bon de réaffirmer que « les murs ont la parole », le Gavroche parisien n’a cessé de réinventer l’art de la vanne ou du horion, du lazzi ou de la pique signifiant pis que pendre, et c’est avec certain ravissement que j’ai vérifié ces jours, dans ces quartiers point trop touchés par l’aplatissement et l’avachissement du luxe ou de la fonctionnalité bétonnée, entre le Montrouge de Robert Doisneau et le Ménilmontant de Carné et Prévert, moult inscriptions murales réjouissantes et autres saillies verbales ou graphiques.

Vannes de Gavroche. – Depuis les premiers graffitis rabelaisiens adornant les trop sorbonnicoles ou sorbonnagres murs du temple dela scholastique, relancés de générations en générations depuis Alcofribas Nasier jusque sur les barricades de la Commune et du Quartier latin en mai 68 où l’on crut bon de réaffirmer que « les murs ont la parole », le Gavroche parisien n’a cessé de réinventer l’art de la vanne ou du horion, du lazzi ou de la pique signifiant pis que pendre, et c’est avec certain ravissement que j’ai vérifié ces jours, dans ces quartiers point trop touchés par l’aplatissement et l’avachissement du luxe ou de la fonctionnalité bétonnée, entre le Montrouge de Robert Doisneau et le Ménilmontant de Carné et Prévert, moult inscriptions murales réjouissantes et autres saillies verbales ou graphiques. Gouaille des murs. - Loin de moi l’intention de me la jouer Jack Lang en donnant trop de galon bourgeois à l’art du tag, qui n’en demande pas tant, mais le fait est que les murs parlent, et pas que dans les quartiers dits pittoresques; et j’ai gardé comme une relique la petite photo que m’a envoyée un jour mon ami Thierry Vernet, d’une inscription en grandes lettres sur un mur des hauts de Belleville : LES MURS DE BABYLONE NE NOUS FONT PLUS BANDER ; surtout m’a épaté, pour en revenir à la Butte-aux-Cailles, la foison de peintures punkoïdes d’une fantaisie brute qui se retrouve désormais un peu partout, de l’Italie de Ceronetti au Bronx de Basquiat, mais avec ce ton Titi propre à Paname...

Gouaille des murs. - Loin de moi l’intention de me la jouer Jack Lang en donnant trop de galon bourgeois à l’art du tag, qui n’en demande pas tant, mais le fait est que les murs parlent, et pas que dans les quartiers dits pittoresques; et j’ai gardé comme une relique la petite photo que m’a envoyée un jour mon ami Thierry Vernet, d’une inscription en grandes lettres sur un mur des hauts de Belleville : LES MURS DE BABYLONE NE NOUS FONT PLUS BANDER ; surtout m’a épaté, pour en revenir à la Butte-aux-Cailles, la foison de peintures punkoïdes d’une fantaisie brute qui se retrouve désormais un peu partout, de l’Italie de Ceronetti au Bronx de Basquiat, mais avec ce ton Titi propre à Paname...

l’Ennemi, etc.

l’Ennemi, etc.

Ce qui est sûr, c’est que le béquillard compissé de Montparnasse-Bienvenuë, hier soir, n’attirait que des regards dégoûtés ou réprobateurs, tandis qu’un ange a été envoyé au désespéré de Fable d’amour, sous l’aspect d’une « fille merveilleuse » qui l’aborde un jour et l’enjoint de la suivre, l’emmène dans son petit chez elle et s’affaire longuement, après l’avoir aidé à se dépouiller de ses hardes puantes, à le laver et le rincer, gratter ses croûtes et traquer ses poux et autres morpions, tout ça au fil d’une scène d’une saisissante pureté – mais ou frères et sœurs CELA existe...

Ce qui est sûr, c’est que le béquillard compissé de Montparnasse-Bienvenuë, hier soir, n’attirait que des regards dégoûtés ou réprobateurs, tandis qu’un ange a été envoyé au désespéré de Fable d’amour, sous l’aspect d’une « fille merveilleuse » qui l’aborde un jour et l’enjoint de la suivre, l’emmène dans son petit chez elle et s’affaire longuement, après l’avoir aidé à se dépouiller de ses hardes puantes, à le laver et le rincer, gratter ses croûtes et traquer ses poux et autres morpions, tout ça au fil d’une scène d’une saisissante pureté – mais ou frères et sœurs CELA existe... Le voile et le sabre. – Ce qui est moins sûr, à mes yeux en tout cas, c’est que le Dieu des islamistes radicaux existe.

Le voile et le sabre. – Ce qui est moins sûr, à mes yeux en tout cas, c’est que le Dieu des islamistes radicaux existe.

Utrillo, poète des vieux murs.- Cependant le Paris dont je rêvais alors tirait bel et bien son charme de ces aspects décatis qu’avait évoqués « mon » peintre préféré d’alors, ce Maurice Utrillo dont les toiles chantaient les murs lépreux ou noircis, les humbles ruelles ou les rampes poussiéreuses ou verglacées des hauts de la Butte que sommait la coupole vaguement hindoue du Sacré-Cœur.

Utrillo, poète des vieux murs.- Cependant le Paris dont je rêvais alors tirait bel et bien son charme de ces aspects décatis qu’avait évoqués « mon » peintre préféré d’alors, ce Maurice Utrillo dont les toiles chantaient les murs lépreux ou noircis, les humbles ruelles ou les rampes poussiéreuses ou verglacées des hauts de la Butte que sommait la coupole vaguement hindoue du Sacré-Cœur. Mon Paris rêvé s’était nourri, en outre, entre douze et treize ans, des milliers de vers de Baudelaire et Verlaine, Rimbe aux semelles de vent, Jammes avec deux m et Laforgue, Apollinaire et autres Torugo, que j’avais mémorisés le Diable sait pourquoi et qui me revenaient à travers Brassens et Léo Ferré dont mes chers parents s’effarouchaient de la verdeur mal peignée - enfin quoi l’Artiste à mes yeux se devait de crever la dalle et se répétait, à l ’instar du Rodolphe de La Bohème,« Dans ma soupente /on a la gueule en pente »…

Mon Paris rêvé s’était nourri, en outre, entre douze et treize ans, des milliers de vers de Baudelaire et Verlaine, Rimbe aux semelles de vent, Jammes avec deux m et Laforgue, Apollinaire et autres Torugo, que j’avais mémorisés le Diable sait pourquoi et qui me revenaient à travers Brassens et Léo Ferré dont mes chers parents s’effarouchaient de la verdeur mal peignée - enfin quoi l’Artiste à mes yeux se devait de crever la dalle et se répétait, à l ’instar du Rodolphe de La Bohème,« Dans ma soupente /on a la gueule en pente »…

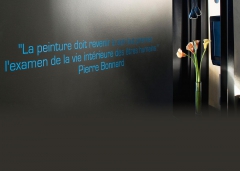

Le réel transfiguré.- Depuis lors nos regards se sont multipliés, puisque ma bonne amie partage ma passion pour Czapski et son ami Thierry Vernet: les toiles que nous possédons de ces deux-là nous font mieux voir par leurs regards et, chaque fois que nous sommes à Paris ou en Provence, en Italie ou dans nos régions lémaniques où tous deux ont passé, nous voyons des Czapski et des Vernet, sans compter les Stephani que nous a laissés la compagne de Thierry.

Le réel transfiguré.- Depuis lors nos regards se sont multipliés, puisque ma bonne amie partage ma passion pour Czapski et son ami Thierry Vernet: les toiles que nous possédons de ces deux-là nous font mieux voir par leurs regards et, chaque fois que nous sommes à Paris ou en Provence, en Italie ou dans nos régions lémaniques où tous deux ont passé, nous voyons des Czapski et des Vernet, sans compter les Stephani que nous a laissés la compagne de Thierry.