Lecture de 2084 de Boualem Sansal, fable épique et satire tragique du totalitarisme « religieux ». Un roman dérangeant et nécessaire.

Livre I (pp.1-73)

Une sensation d’immédiate oppression s’empare du lecteur de 2084 de Boualem Sansal, dans une atmosphère d’inquiétante étrangeté et de menace latente.

Le lieu initial en est, au bout de nulle part, un vaste sanatorium de montagne décati et surpeuplé évoquant à la fois le fort isolé du Désert des Tartares de Dino Buzzati et le Palais des rêves d’Ismaïl Kadaré, avec quelque chose de tout à fait original et particulier, dans le récit, qui rappelle les contes orientaux.

Plus précisément, le jeune protagoniste Ati (qui à 30 ans se sent pourtant déjà vieux), tuberculeux en fin de traitement en lequel on pressent illico un élément non aligné qui se pose des questions, apparaît aussitôt comme l’éternel (faux) naïf des contes picaresques, recyclé dans une tonalité contemporaine plus ironique qu’humoristique, en « innocent » kafkaïen .

Or le monde environnant Ati évoque autant un dédale kafkaïen que la fourmilière humaine du 1984 de George Orwell,sans qu’on puisse parler d’influence ou de copie littéraire servile alors même que l’auteur joue à tout moment, par ironie autant que pour lui rendre hommage, avec certains aspects du roman d’Orwell, à commencer par l’invention d’un langage propre à l’Abistan, explicitement démarqué de la novlangue.

L’Abistan en question, pays aux dimensions improbables, îlot de pureté entouré d’une Frontière au-delà de laquelle se trouve (?) l’Ennemi, est parfois assimilé à la planète entière, mais ce n’est pas sûr. D’ailleurs rien n’est absolument sûr en Abistan, et d’abord ce que signifie le chiffre 2014.

2014 correspond-il à l’année de naissance d’Abi (à ne pas confondre avec Ati), futur prophète du Tout-Puissant Yölah, ou bien est-ce en 2014 que le même Abi, à un âge qu’on ignore, a eu la révélation de la Toute-Puissance de Yölah, dont il est devenu le Délégué.

Ce qui est certain, c’est que le jeune tubard Ati (à ne pas confondre avec Abi) a toujours été bercé par les formules incantatoires en vigueur en Abistan, telles que « Yölah est grand et juste, il donne et reprend à son gré », ou plus souvent « Yölah est grand et Abi est son fidèle Délégué », ou séparément « Yölah est patient », et « Abi est avec toi », repris par dix mille ou dix millions de gosiers étreints par l’émotion.

Ce qu’il faut préciser alors, c’est que Yölah est le nouveau nom de Dieu offert aux générations futures par les instances supérieures de l’Appareil, des décennies après la dernière Grande Guerre Sainte, dite aussi le Char, dans l’Abistan enfin purifié de toute présence ennemie assimilable à la Grande Mécréance.

Tout au long du roman, l’organisation à la fois très simple et très compliquée de l’Abistan sera décrite avec une foule de détails rappelant ceci ou cela au lecteur en dépit de l’avertissement initial de l’Auteur selon lequel tout cela n’a aucune espèce de réalité,- tout étant « parfaitement faux et le reste sous contrôle ».

L’Appareil de l’Abistan est ainsi dominé par les Honorables et autres hiérarques de la Juste Fraternité, constituée de 40 dignitaires hypercroyants choisis par Abi lui-même.

Une Administration pléthorique, on pourrait presque dire pharaonique (l’analogie avec l’Egypte ancienne se fera d’ailleurs dans la foulée), se trouve concentrée en la capitale de Qodsabad, mais il en sera question plus tard : quand Ati aura quitté le sanatorium pour un long périple caravanier, durant lequel il fera une rencontre décisive.

Dans l’immédiat, le lecteur en apprend cependant un peu plus sur le système de surveillance généralisée et de répression qui ne cesse de s’exercer avec le concours de la population pratiquant la délation à haute dose au nom de Yölah et de son Délégué.

« En Abistan il n’y avait d’économie que religieuse », apprend-on aussi, et bientôt on comprendra comment l’Appareil fait pisser le Dinar, pour parler trivialement,

Pèlerinages incessants, rassemblements monstres, exécutions publiques plus ou moins massives sur le Stade devant des foules intéressées à tous les sens du terme, commémorations des innombrables victoires sur l’Ennemi, commerce de reliques fabriquées de manière industriellee : tout est bon dans ce système clos qui ne vise qu’à produire et reproduire de la peur et de la soumission.

Est-ce à dire que la foi soit l’idéal absolu prôné par l’Appareil en Abistan ? Bien plutôt, une intuition soudaine fait comprendre à Ati qu’il n’en est rien :« Le Système ne veut pas que les gens croient ! Le but intime est là, car quand on croit à une idée on peut croire à une autre, son opposée par exemple, et en faire un cheval de bataille pour combattre la première illusion. Mais comme il est ridicule, impossible et dangereux d’interdire aux gens de croire à l’idée qu’on leur impose, la proposition est transformée en interdiction de mécroire, en d’autres termes le Grand Ordonnateur dit ceci : « Ne cherchez pas à croire, vous risquez de vous égarer dans une autre croyance, interdisez-vous seulement de douter, dites et répétez que ma vérité est unique et juste et ainsi vous l’aurez constamment à l’esprit, et n’oubliez pas que votre vie et vos biens m’appartiennent ».

C’est au sanatorium, dans le premier des quatre livres du roman, que le noyau du doute a commencé de germer en Ati : « Quelque chose cristallisait au fond de son cœur, un petit grain de vrai courage, un diamant. »

Moins que la religion, ce qu’il rejette est cependant l’écrasement de l’homme par la religion, et l’abjection à laquelle il a participé en espionnant les voisins et en faisant semblant de se soumettre.

« Et, tout à coup, il eut la révélation de la réalité profonde du conditionnement qui faisait de lui, et de chacun, une machine bornée et fière de l’être, un croyant heureux de sa cécité, un zombie confit dans la soumission et l'obséquiosité. Qui vivait pour rien, par simple obligation, par devoir inutile, un être mesquin capable de tuer l’humanité par un claquement de doigts ». C’est dans la forteresse de Sin, transformée après la Guerre Sainte en sanatorium où les poitrinaires ont été relégués, chassés des villes comme des pestiférés coupables de tous les maux du pays, qu’Ati a découvert à la fois la nature du Système et la vision, qu’il croit encore inatteignable, d’un autre monde.

Or son voyage vers celui-ci va commencer…

Livre II (pp.73 -115)

L’originalité saisissante de 2084, qui distingue très nettement ce roman de la contre-utopie de George Orwell, rigoureuse et limpide dans sa construction et son économie narrative, c’est sa dimension monstrueuse et cauchemaresque, dans un espace à peu près incommensurable (les distances sont comptées en chabirs, et la traversée en diagonale de l’Abistan en compte plus de 50.000…) et une organisation générale et particulière connue des seuls Honorables, des grands maîtres de la Juste Fraternité et des cadres supérieurs de l’Appareil. Lorsque Ati quitte le sanatorium pour regagner la capitale de Qodsabad, distante de 6000 chabirs, c’est pour un périple qui va durer plus d’une année, dans un environnement désertique sillonné par des processions de pèlerins et des colonnes de camions porteurs de canons et autres lance-missiles. Or Ati ne sait encore que peu de chose de l’Abistan, en dépit de ce qu’il a entendu pendant son séjour, et c’est par bribes que le lecteur en apprend plus au fil du récit oscillant sans cesse entre une réalité renvoyant au monde que nous connaissons et un univers plus ou moins absurde. Sur la base d’un livre sacré genre Bible ou Coran, intitulée Gkabul, la vie en Abistan est entièrement soumise à la dévotion universelle que scandent les saintes paroles de Yölah et d’Abi. « Il n’est pas donné à l’homme de savoir ce qu’est le Mal et ce qu’est le Bien », est-il écrit dans le Gkabul (verset 618 du chapitre 30, comme chacun se le rappelle), de fait l’homme n’a rien d’autre à savoir que son bonheur est garanti par Yölah et Abi.

Dans les migrations géantes observées par Ati durant son voyage, où voisinent des fonctionnaires de l’Appareil et des cortèges de théologiens et autres pèlerins cheminant d’un lieu saint à l’autre, l’on remarque aussi des femmes couvertes de la tête aux pieds de sombres burniqabs, contraintes de marcher loin en arrière des hommes tant elles dégagent d’aigre puanteur.

Mais voici qu’Ati rencontre, en voyage, un certain Nas, archéologue de son âge qui lui dit avoir découvert un village antique jamais touché par la Grande Guerre sainte, dont la révélation de l’existence risque de bousculer l’édifice des dogmes vu qu’il semble plus ancien que le Gkabul et date probablement d’un temps antérieur à la naissance d’Abi , quand le nom de Yölah n’était pas encore apparu. Or cet épisode fait apparaître une première fois les terribles rivalités qui divisent les hiérarques de la Juste Frtarenité et de l’Appareil, et l’on enverra plus tard les conséquences. Quant à Ati, arrivé à Qodsabad, il va se lier avec un certain Koa, fils en révolte d’un éminent Honorable, qui a passé des années à lire les saintes écriture sans cesser, comme Abi, de se poser des questions.

Tous deux se passionnent, en outre, pour la langue de l’Abistan, cet abilang que Koa a étudié à l’Ecole de la Parole divine. Dans un passage relevant de la conjecture para-scientifique, qui ravirait un Houellebecq ou un Philip K. Dick , renvoyant aussi à La Fabrique d’absolu de Karel Capek, Boualem Sansal prête à son héros une découverte, en matière de langage, qui va bien au-delà du paradoxe. Evoquant la manière dont « les paroles chargées de la magie des prières et des scansions répétées à l’infini s’étaient incrustée dans les chromosomes et avaient modifié leur programme », Ati a la révélation « que la langue sacrée était de nature électrochimique, avec sans doute une composante nucléaire »… Si l’on en reste là, sous couvert d’ironie cinglante, sur l’observation « scientifique » de l’abilang, Ati va mesurer le pouvoir effectif de cette novlangue sur les multitudes au moyen de formules ressassées inlassablement, telles : « Le mensonge c’est la vérité », ou « La logique c’est l’absurde », ou encore « La mort c’est la vie », etc.

Autre observation carabinée, à caractère sociologique, marquant l’exploration, par Ati et Koa, du ghetto de Qodsabad : le fait que cette cour des miracles en forme de dédale où grouillent tous les déchets de la société, mécréants de toute sortes, éléments asociaux et autres femmes exhibant impudiquement leurs visages, soit en même temps un quartier d’intense et lucratif commerce que l’Appareil se garde de « nettoyer ».

C’est par ailleurs de son odyssée en ce monde interdit qu’Ati rapporte la preuve qu’un anti-Système cohérent se perpétue dans le ghetto, une « culture de la résistance, une économie de la débrouille ».

« Il y aurait beaucoup à dire sur le ghetto, ses réalités et ses mystères, ses atouts et ses vices, ses drames et ses espoirs, mais réellement la chose la plus extraordinaire, jamais vue à Qodsabad, était celle-ci : la présence des femmes dans les rues, reconnaisssables comme femmes humaines et non comme ombres filantes, c’est-à-dire qu’elles ne portaient ni masque ni burniqab et clairement pas de bandages sous leurs chemises. Mieux,elles étaient libres de leurs mouvements, vaquaient à leurs tâches domestiques dans la rue,en tenues débraillées comme si elles étaient dans leurs chambres, faisaient du commerce sur la place publique, participaient à la défense civile, chantaient à l’ouvrage, papotaient à la pause et se doraient au faible soleil du ghetto car en plus elles saveint prendre du temps pour s’adonner à la coquetterie. Ati et Koa étaient si émus lorsqu’une femme les approchait pour leur proposer quelque article qu’ils baissaient la tête et tremblaient de tous leurs membres. C’était la vie à l’envers ».

Comme on le voit dans cet extrait, la prose deBoualem Sansal n’est pas toujours la plus fine, le conteur pratiquant lesouffle et l’énergie « dans la masse » plus que le style châtié. Maispeu importe : la vision du roman, et sa substance lestée de sens, lemélange vertigineux de lucidité et de délire imaginatif, de révolte et d’espoir, fondent la beauté sans fioritures et l’urgence de 2084.

Livre

3 (pp.119- 210)

« L’amitié, l’amour, la vérité sont des ressorts puissants pour aller de l’avant, mais que peuvent-ils dans un monde gouverné par des lois non humaines ? »

À cette question posée en exergue du troisièmelivre de 2084, il sera répondu de façon de plus en plus explicite, avecl’exposé des méthodes coercitives employée par l’Appareil afin de briser lamoindre velléité d’émancipation., sous prétexte de participer à laconsolidation d el’harmonie générale.

C’est ainsi qu’Ati a subi un interrogatoire serré par le Comité de la santé morale (Samo), sommé de faires on autocritique en bonne et due forme avant de s’entendre dire par les juges.« Va souvent au stade pour apprendre à châtier les traîtres et les mauvaises femmes, parmi eux se trouvent très certainement des adeptes de Balis le Rénégat, prends plaisir à les châtier. »

Dans le même espreit de salubrité collective,quelques milliers de prisonniers seront exécutés au même stade sanglant(« du renégat, du de la canaille, du fornicateur, des gensindignes ») après quarante jours de liesse populaire marquant la prétenduedécouverte d’un nouveau lieu saint où l’on annonçait d^’ores et déjà lepèlerinage de millions de pénitents : « Les réservations étaientprise pour les dix prochaines années. Tout s’était emballé, les genss’énervaient, les prix flambaient, ceux des burnis, des besaces, des baboucheset des bourdons atteignaient des niveaux fous, la pénurie menaçait. Une èrenouvelle était en route ».

Il y a, dans la verve satirique déchaînée de Boualem Sansal, quelque chose du délire amplificateur d’un Alexandre Zinoviev,dans L’avenir radieux, ou du Swiftdes Voyages de Gulliver.

Est-ce à dire qu’il exagère ? Et comment ne pas se rappeler les très récentes échauffourées mortelles survenues lors des « saints » pèlerinages de La Mecque ? Et comment ne pas faire de parallèle entre les flagellations de femmes en Arabie saoudite (notamment) et le sort de cette jeune femme traquée ici par le Conseil de Redressement, à la punition de laquelle l’ami d’Ati, Koba, est supposé participer en tant que Pourfendeur ?

On pense aussi au terrifiant Metropolis deFritz Lang, ou au Château de Kafka, en pénétrant ensuite, avec Ati et Koa, dans le centre vital hyper-sécurisé de l’Abigouv: “La Cité de Dieu était un ensemble architectural comme on ne peut imaginer, c’était labyrinthique et chaotique à souhait, cela a été dut. Et impressionnant: entre ses murs se concentrait la totalité du pouvoir de l’Abistan. Selon Koa, qui s’y connaissait un peu en histoire ancienne, la Kiiba de la Juste Fraternité était la copie de la grande pyramide de la vingt-deuxième province, le pays du Grand Fleuve blanc. Le Livre d’Abi apprenait aux croyants que sa construction étaient un miracle accompli par Yölah lorsqu’en ces temps lointains il n’avait d’autre nom que Râ ou Rab ».

C’est pourtant dans ce cadre hautement paranoïaque que les compères Ati et Koa vont rencontrer un personnage en rupture apparente complète avec les coutumes vestimentaires de l’Abistan, vêtu d’étranges pièces d’habillements aux noms bizarres de pantalon ou de chemise, complétés par des souliers étanches…

Or le même Toz, collectionneur d’objets plus insolites les uns que les autres tels que chaises ou bahuts, tables ou bibelots, évoquera tout un monde disparu aux jeunes compères, leur parlant même d’une entité énigmatique au nom de Démoc ou peut-être Dimouc (« démo…démoc…démon ») dont le seul nom fait encore figure d’incongruité alors même qu’Ati se demande qui peut bien être ce Toz par lequel une porte secrète s’est ouverte en lui.

Et avec celle-ci, ce sera l’intranquillité assurée. « Une fois lancée, la machine du doute ne s’arrête pas. En peu de temps, Ati se trouva assailli par mille questions inattendues »...

(A suivre...)

Boualem Sansal, 2084. Gallimard, 273p.

Sacre de Soutine. – Il n’y a, au musée de l’Orangerie, qu’une salle consacrée à Soutine, mais c’est là que ça se passe : là que ça gicle encore sur la toile dans le vacillement tellurique des paysages et des bâtisses semblant danser une sarabande martelée par le tambourin de Baba-Yaga ; là que les rouges et les noirs et les verts et les blancs continuent de signifier la passion pure de Chaïm au gros pif et aux lèvres de mérou ; là que les bleus pâles et les jaunes pisseux opposent leurs horizontales de steppes exténuées aux verticales des portraits - et que je te consacre L’enfant de chœur en l’affublant d’un cadre doré à moulures qui n’ôtent rien de son âme essentielle à cette représentation sans craquelures de la pauvre chair humaine dont les os verdissent Dieu sait où...

Sacre de Soutine. – Il n’y a, au musée de l’Orangerie, qu’une salle consacrée à Soutine, mais c’est là que ça se passe : là que ça gicle encore sur la toile dans le vacillement tellurique des paysages et des bâtisses semblant danser une sarabande martelée par le tambourin de Baba-Yaga ; là que les rouges et les noirs et les verts et les blancs continuent de signifier la passion pure de Chaïm au gros pif et aux lèvres de mérou ; là que les bleus pâles et les jaunes pisseux opposent leurs horizontales de steppes exténuées aux verticales des portraits - et que je te consacre L’enfant de chœur en l’affublant d’un cadre doré à moulures qui n’ôtent rien de son âme essentielle à cette représentation sans craquelures de la pauvre chair humaine dont les os verdissent Dieu sait où... Glacis de la mémoire. – Sortant de l’Orangerie, où je suis allé vérifier l’absence de craquelures de la Jeune Anglaise et du Petit pâtissier de Soutine, tandis qu’une gosse de sept ou huit ans porteuse d’un lapin de peluche restait sidérée devant tel Garçon d’honneur à grande mains d’étrangleur d’un vieux rose également pur de toute craquelure, je me suis rappelé que le souci de fraîcheur de Pierre Bonnard le poussait, de temps à autre, à se rendre lui-même dans telle ou telle exposition de ses œuvres, muni d’une petite boîte de couleurs dont il faisait usage en douce « sur pièce » ; et telle image en appelant une autre, j’ai revu notre amie Floristella Stephani, peintre et restauratrice d’art ancien de son métier, penchée de longues heures, dans son atelier de la rue des Envierges, sur quelque toile de petit maître ancien menacée de craquelures…

Glacis de la mémoire. – Sortant de l’Orangerie, où je suis allé vérifier l’absence de craquelures de la Jeune Anglaise et du Petit pâtissier de Soutine, tandis qu’une gosse de sept ou huit ans porteuse d’un lapin de peluche restait sidérée devant tel Garçon d’honneur à grande mains d’étrangleur d’un vieux rose également pur de toute craquelure, je me suis rappelé que le souci de fraîcheur de Pierre Bonnard le poussait, de temps à autre, à se rendre lui-même dans telle ou telle exposition de ses œuvres, muni d’une petite boîte de couleurs dont il faisait usage en douce « sur pièce » ; et telle image en appelant une autre, j’ai revu notre amie Floristella Stephani, peintre et restauratrice d’art ancien de son métier, penchée de longues heures, dans son atelier de la rue des Envierges, sur quelque toile de petit maître ancien menacée de craquelures… Dernier examen au programme : vérifier, dès mon retour de Paris, que le chat de Floristella a gardé ses ailes de papillon !

Dernier examen au programme : vérifier, dès mon retour de Paris, que le chat de Floristella a gardé ses ailes de papillon !

Tout de suite j’ai été saisi par la matière humaine du roman, dont les personnages nous transportent dans la Tunisie des années 20, et par la qualité de l’écriture à la fois racée, précise et très suggestive de l’auteur, qui restitue les multiples aspects d’une réalité composite où se rencontrent (et parfois s’affrontent) trois cultures, à savoir la française de France et de Tunisie, l’arabo-musulmane des Tunisiens éduqués ou plus frustes, et l’américaine aussi, par le truchement d’une équipe de cinéma venue tourner un film en ces lieux supposés pittoresques.

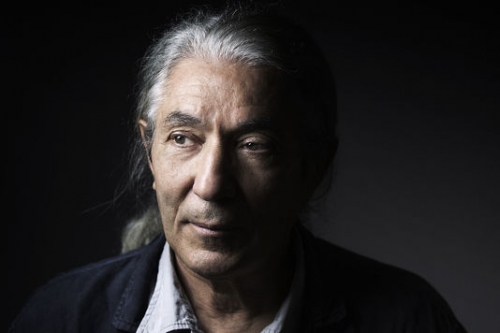

Tout de suite j’ai été saisi par la matière humaine du roman, dont les personnages nous transportent dans la Tunisie des années 20, et par la qualité de l’écriture à la fois racée, précise et très suggestive de l’auteur, qui restitue les multiples aspects d’une réalité composite où se rencontrent (et parfois s’affrontent) trois cultures, à savoir la française de France et de Tunisie, l’arabo-musulmane des Tunisiens éduqués ou plus frustes, et l’américaine aussi, par le truchement d’une équipe de cinéma venue tourner un film en ces lieux supposés pittoresques. Ce jeudi 5 novembre. – Je viens d’apprendre la mort de René Girard, hier à Stanford, à l’âge de 91 ans, et j’en ai été touché quasi personnellement, me rappelant notre belle et bonne rencontre àParis. Or, de tous les penseurs actuels, c’était celui dont je me sentais le plus proche, sans voir pour autant en lui le prophète d’un nouveau christianisme, loué par les uns ou moqué par d’autres.

Ce jeudi 5 novembre. – Je viens d’apprendre la mort de René Girard, hier à Stanford, à l’âge de 91 ans, et j’en ai été touché quasi personnellement, me rappelant notre belle et bonne rencontre àParis. Or, de tous les penseurs actuels, c’était celui dont je me sentais le plus proche, sans voir pour autant en lui le prophète d’un nouveau christianisme, loué par les uns ou moqué par d’autres.  L’aquarelle est semblable, somme toute, dans le meilleur des cas, au haïku, dont la fulgurance peut toucher plus juste qu’un dessin longuement élaboré ou qu’une patiente composition à l’huile.

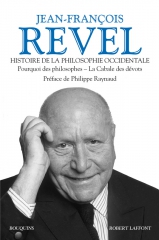

L’aquarelle est semblable, somme toute, dans le meilleur des cas, au haïku, dont la fulgurance peut toucher plus juste qu’un dessin longuement élaboré ou qu’une patiente composition à l’huile. Je suis réellement passionné par la (re)lecture de Jean-François Revel, auquel je suis revenu par le truchement de Simon Leys, et je vais tâcher de m’expliquer pourquoi.

Je suis réellement passionné par la (re)lecture de Jean-François Revel, auquel je suis revenu par le truchement de Simon Leys, et je vais tâcher de m’expliquer pourquoi. En survolant les opinions et contre-opinions qui déferlent sans discontinuer sur Facebook, je me rappelle cette remarque d’Alain Finkielkraut affirmant qu’il n’avait point d’opinion à balancer, mais que des convictions à défendre, et c’est exactement ainsi que je le ressens aussi, opposant par ailleurs la position mûrement étayée à la posture plus ou moins opportune.

En survolant les opinions et contre-opinions qui déferlent sans discontinuer sur Facebook, je me rappelle cette remarque d’Alain Finkielkraut affirmant qu’il n’avait point d’opinion à balancer, mais que des convictions à défendre, et c’est exactement ainsi que je le ressens aussi, opposant par ailleurs la position mûrement étayée à la posture plus ou moins opportune.

J’ai rencontré Haldas en 1974 au Domingo, son pied-à-terre de l’époque, où il m’a incité à me méfier du diable qu’il y a sous le paletot de chaque écrivain, et je me souviens que ces deux ou trois heures passées ensemble l’avaient été comme hors du temps, dans un cercle enchanté que j’ai retrouvé à chaque fois que nous nous sommes revus, à la Brasserie hollandaise ou Chez Saïd, vingt ans durant ou presque.

J’ai rencontré Haldas en 1974 au Domingo, son pied-à-terre de l’époque, où il m’a incité à me méfier du diable qu’il y a sous le paletot de chaque écrivain, et je me souviens que ces deux ou trois heures passées ensemble l’avaient été comme hors du temps, dans un cercle enchanté que j’ai retrouvé à chaque fois que nous nous sommes revus, à la Brasserie hollandaise ou Chez Saïd, vingt ans durant ou presque. Café complet au Select. - D’aucuns prétendent que Paris fout le camp, se lamentent comme le faisait Albert Cossery dans la partie restau chic de l’Emporio Armani où il m’avait donné rendez-vous pour vitupérer les magnifiques garçons qui le servaient - symboles n’est-ce pas de la terrible décadence frappant ce quartier de Saint Germain-des-Prés dont lui-même avait été un acteur combien viveur et jouisseur en sa dégaine de dandy levantin -, et diverses librairies mythiques avaient bel et bien disparu ou étaient en voie d’être remplacées par des boutiques de luxe, mais l’optimisme a toujours guidé mes pas et cela m’a aidé à voir que la bohème d’antan et le vif popu se déplaçaient même si Chartier restait Chartier après la disparition de Julien…

Café complet au Select. - D’aucuns prétendent que Paris fout le camp, se lamentent comme le faisait Albert Cossery dans la partie restau chic de l’Emporio Armani où il m’avait donné rendez-vous pour vitupérer les magnifiques garçons qui le servaient - symboles n’est-ce pas de la terrible décadence frappant ce quartier de Saint Germain-des-Prés dont lui-même avait été un acteur combien viveur et jouisseur en sa dégaine de dandy levantin -, et diverses librairies mythiques avaient bel et bien disparu ou étaient en voie d’être remplacées par des boutiques de luxe, mais l’optimisme a toujours guidé mes pas et cela m’a aidé à voir que la bohème d’antan et le vif popu se déplaçaient même si Chartier restait Chartier après la disparition de Julien… Entre Francis et Lipp. – Je me rappelai le côté théâtre du Café Francis pour l’avoir découvert à l’invite de Bernard de Fallois, et quelques années plus tard nous y étions revenus avec ma bonne amie, où la Comtesse nous avait élus ses fiancés préférés.

Entre Francis et Lipp. – Je me rappelai le côté théâtre du Café Francis pour l’avoir découvert à l’invite de Bernard de Fallois, et quelques années plus tard nous y étions revenus avec ma bonne amie, où la Comtesse nous avait élus ses fiancés préférés. Et ce soir ces glaces étaient celles de la Brasserie Lipp, où mon compère Florian le Savoyard, rencontré sur Facebook et devenu l’un de mes plus proches complices de lecture de ces derniers temps, avait tenu à m’inviter à son tour, moi qui avait passé cent fois devant l’enseigne au prestige littéraire certes en déclin mais de fameuse mémoire, sans y pénétrer pourtant, faute d’envie snob ou d’occasion.

Et ce soir ces glaces étaient celles de la Brasserie Lipp, où mon compère Florian le Savoyard, rencontré sur Facebook et devenu l’un de mes plus proches complices de lecture de ces derniers temps, avait tenu à m’inviter à son tour, moi qui avait passé cent fois devant l’enseigne au prestige littéraire certes en déclin mais de fameuse mémoire, sans y pénétrer pourtant, faute d’envie snob ou d’occasion.