Clotilde et Jonas partageaient leur point de vue.

La donnée est belle et bonne, qu’on appelle simplement le monde, mais ça se discute.

L’on constate en effet, chez la créature humaine souvent considérée comme le Top de l’évolution, des malformations de naissance qu’on ne saurait dire belles ni bonnes et qu’aucun dieu ne saurait assumer sans passer pour artisan foutraque.

Deux exemples suffiront à illustrer pareils couacs, sous les espèces du nain à tête d’oiseau et de l’enfant sirénomèle ; d’autres entorses à la présumée beauté du monde, autant qu’à son émouvante bonté, sont documentées et peuvent être obtenues sur demande.

En revanche on partage l’engouement sincère que suscitent tel splendide jeune fille en fleur férue de paléontologie et tel fringant garçon diplômé en astrophysique. À cette paire admirable a d’ailleurs été consacré une romance qui a cartonné, comme l’ont relevé de concert Le Quotidien et Le Populaire, et la série télévisée suivra la traduction de l’original dans toutes les langues ayant accès à l’actuel Marché.

La question du point de vue entre donc, de toute évidence, en ligne de compte, inspirant les questions qui forcément peuvent déranger : D’où parlez-vous ? Quel est le pitch de votre programme ? Pour ou contre l’évolution selon Darwin et consorts ? Comment vous positionnez-vous par rapport à la Théorie du remplacement durable ?

Et le débat de se trouver relancé après avoir été, ainsi, mieux contextualisé.

Quant au point de vue de Clotilde et Jonas, il variait selon les données dites objectives de la réalité en tant que telle, mais également en fonction de leurs intuitions conjuguées.

C’est en effet par l’intuition que ces deux-là s’étaient reconnus après qu’ils se furent rencontrés à l’initiative du Romancier.

Le roman en voie d’achèvement ne dit pas où et comment les chemins de l’une et de l’autre se sont croisés tel ou tel jour, pas plus qu’il n’a exposé un nombre incalculable de faits et de situations vécus antérieurement par Jonas, entre sa seizième année (marquée par l’accident cérébral fatal à son mentor) et son séjour chez Lady Light à Brooklyn Heights ; et les « blancs » de la bio passée de Clotilde sont encore plus abondants.

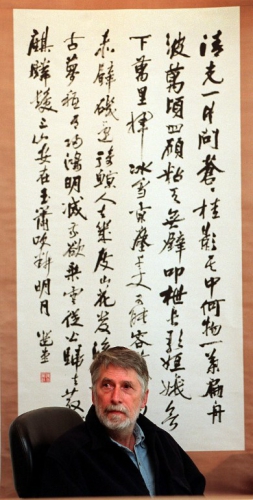

Soit dit en passant alors, et pour ne citer que les pièces manquantes du puzzle de la vie de Jonas, un autre roman pourrait illustrer ses expériences de tout jeune naturaliste dans les Beskides et de chanteur de cabaret à Cracovie, sa rencontre de tel illustre violoncelliste au pied du mur effondré de Berlin ou ses tentatives de retrouver son père disparu signalé dans les hauteurs de Kaboul, sans parler de ses recherches ultérieures relatives à certains calligraphes opposants, au service du Monsieur belge - interdit de séjour en Chine collectiviste -, ou de sa participation plus tardive aux diverses Assoces engageant les compétences respectives de Cécile et Chloé, notamment…

Telles étant les limites de ce roman parvenu maintenant à sa pénultième page : de n’évoquer le monde et les gensqu’en quelques touches.

Or ce qui compte tout de même, pour en revenir à Clotilde et Jonas, tient au fait qu’il y ait autant d’éléments dit masculins (donc plutôt yang) en celle-là, que de composantes féminines (franchement yin) chez celui-ci, le tout formant une paire complémentaire quoique tissée des contradictions du vivant, dont la qualité la mieux partagée reste l’attention vive aux choses et aux êtres animés.

L’observation du scarabée ou du triton, sous l’influence de Samuel son mentor, aura été la première expérience consommant la franche opposition de Jonas aux discours et aux gesticulations télévisées d’un Nemrod pontifiant et se payant de mots.

En outre, Jonas est ce type dont le bon naturel inné, relancé par une longanimité de plus lente acquisition, découle de ses observations d’après nature, de nombreux voyages sur le terrain et de la pratique assidue et non sentimentale des gens.

On est prié de ne pas emmerder Jonas avec trop de piapia médiatique ou trop d’opinions jutées et n’engageant à rien, recommande Clotilde aux visiteurs non avertis du jardin – Clotilde qui campe, en tout cas à cet égard, sur les mêmes positions que son conjoint.

Clotilde est un cadeau que le Romancier a fait à Jonas pour le remercier d’exister, comme se le disent entre eux les amis de Facelook. Il n’est pas interdit de voir en elle, à plus de trente-cinq ans de moins, un autre avatar réfracté de la compagne du Romancier, compte non tenu de sa pratique virtuose des cinq nages et de sa connaissance en matière de philologie qui lui permettra de traiter les manuscrits inédits de Lady Light, avec le soutien appréciable de cette autre experte polyglotte et fine mouche qu’est notoirement Cécile.

Dernière élégie de Christopher : Je suis l’enfant mystérieux qui veille en chacun de vous. Je resterai le lien entre chacun de vous. Je suis celui qui vous éveille et vous retient en vos rêves. Je suis celui qui vous fait mal de voir souffrir le plus petit animal. Je suis la somme de vos regrets et l’origine de vos espérances retrouvées. Je suis l’image de la pureté et celui qui vous délivre de son image frelatée. Je suis votre candeur et votre nostalgie. Je suis votre fragilité et votre énergie. Je suis sans peur et vous êtes ma vie.

Clotilde et Jonas se tiennent volontiers au jardin.

Dans le jardin de la Maison sous le lierre, Clotilde et Jonas accoutument de se livrer à l’activité qui les aide le mieux, de loin en loin, à se ressourcer, selon l’expression des magazines de santé, que le terme à la fois vague et précis de rêverie suffit à désigner pour le moment.

Car le moment aussi est déterminant, autant que le point de vue.

Du point de vue du jardin où se tiennent à l’instant Jonas et Clotilde, bien après les disparitions successives et pleurées du Monsieur belge et de Clément Ledoux, de la Maréchale emboîtant bientôt le pas à son cher sanglier, et de Pascal Ferret s’effondrant sur le pavé du Vieux Quartier, en attendant les derniers pas de danse d’Olga et de Théo, Clotilde et Jonas font désormais figure d’Anciens auprès desquels le petit quatuor formé par Cécile et son Florestan mal rasé, Chloé et son pétillant Irlandais, aime revenir encore et encore entre autres cousins et jeunes amis, tels Aymeric et Parfait, sans oublier le Marquis à la mélancolie d’enfant jamais guérie et Léa n’en finissant plus de moduler son chant secret au pianola.

Et ceci pour terminer : que Jonas et Clotilde aiment décidément LE faire, encore et encore, là-bas au fond du jardin sous le lierre, plus que jamais soumis à l’institution de douceur.

À La Désirade, ce 29 août 2015.

(Extrait d'un roman achevé)

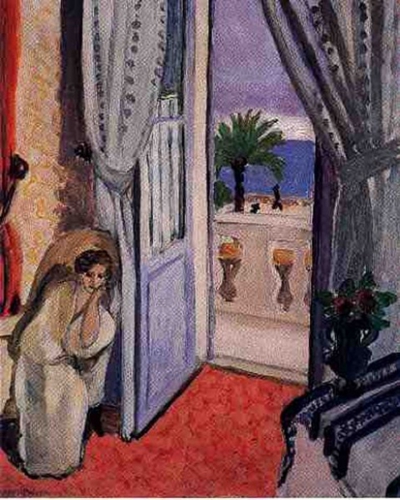

Image: Philip Seelen

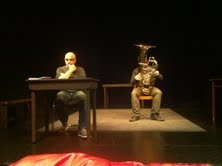

Tant qu'à lire j'ai ajouté, au menu du Teatro Comico où Pierre-André Milhit allait nous donner un premier aperçu oral de La garde-barrière dit que l'amour arrive à l'heure, la lecture ambulante, partagée avec ma bonne amie chauffeure, de l'Histoire d'une femme libre de Françoise Giroud, que j'étais censé commenter à Zone critique avant de me retirer de cette émission, et du Temps des tempêtes d'Anne Cuneo, programmé à la même enseigne - mais cette double mise en bouche nous a laissés sur notre faim. D'où notre escale ultérieure à La Liseuse, épatante librairie littéraire prospérant aux bons soins de Françoise Berclaz, digne fille de l'écrivain Maurice Zermatten, où ma bonne amie a pêché le dernier Camilleri tandis que je profitais de rattraper mon retard en achetant les Modernes catacombes de Régis Debray et le dernier roman de Pascal Kramer. Sur quoi nous avons rejoint notre ami Pascal tout tousseux, mais toujours vaillant, au Teatro Comico où le poète et son compère Métrailler, au tuba, allaient nous faire passer une heure bleue.

Tant qu'à lire j'ai ajouté, au menu du Teatro Comico où Pierre-André Milhit allait nous donner un premier aperçu oral de La garde-barrière dit que l'amour arrive à l'heure, la lecture ambulante, partagée avec ma bonne amie chauffeure, de l'Histoire d'une femme libre de Françoise Giroud, que j'étais censé commenter à Zone critique avant de me retirer de cette émission, et du Temps des tempêtes d'Anne Cuneo, programmé à la même enseigne - mais cette double mise en bouche nous a laissés sur notre faim. D'où notre escale ultérieure à La Liseuse, épatante librairie littéraire prospérant aux bons soins de Françoise Berclaz, digne fille de l'écrivain Maurice Zermatten, où ma bonne amie a pêché le dernier Camilleri tandis que je profitais de rattraper mon retard en achetant les Modernes catacombes de Régis Debray et le dernier roman de Pascal Kramer. Sur quoi nous avons rejoint notre ami Pascal tout tousseux, mais toujours vaillant, au Teatro Comico où le poète et son compère Métrailler, au tuba, allaient nous faire passer une heure bleue.  Comme une magie. - Moi quand j'entends ça je tombe, et je suis content de constater que ma bonne amie tombe de concert. Le poète a la dégaine d'un croquant valaisan à moustache qui aurait juste enlevé ses bottes pour se présenter en scène, le Métrailler tubiste a la mine d'un lunaire souriant sur sa planète, et voici ce qu'on entend: "on ne promène pas son cheval / comme on promène un chien/ un landau ou un aïeul / il y a de la déférence / il y a du respect / on aère son cheval comme du linge propre / la rumba des sabots sur la route / le naseau qui fume la peau qui vibre / le crottin pour les jardins /et la mémoire de Lascaux / on ne dit rien du syndicat des chevaux"...

Comme une magie. - Moi quand j'entends ça je tombe, et je suis content de constater que ma bonne amie tombe de concert. Le poète a la dégaine d'un croquant valaisan à moustache qui aurait juste enlevé ses bottes pour se présenter en scène, le Métrailler tubiste a la mine d'un lunaire souriant sur sa planète, et voici ce qu'on entend: "on ne promène pas son cheval / comme on promène un chien/ un landau ou un aïeul / il y a de la déférence / il y a du respect / on aère son cheval comme du linge propre / la rumba des sabots sur la route / le naseau qui fume la peau qui vibre / le crottin pour les jardins /et la mémoire de Lascaux / on ne dit rien du syndicat des chevaux"...  Minutes heureuses. -Il y a du trouvère à la plombette chez ce poète-là: il grappille les trouvailles et nous en barbouille. Ce poète a un sens aujourd'hui plutôt rare de la ritournelle, pas loin d'un Chappaz ou d'un Prévert dans les onzains de sa Garde-barrière - et voici quatre p'tits tours et s'en va: "ta peau est un émerveillement / sur l'autel des matins doux / ta peau est une corbeille de fruits / sur la table des jours de fête", c'est simple comme bonjour et voilà l'envoi: "elle dit que la mémoire tient de l'imprimerie"...

Minutes heureuses. -Il y a du trouvère à la plombette chez ce poète-là: il grappille les trouvailles et nous en barbouille. Ce poète a un sens aujourd'hui plutôt rare de la ritournelle, pas loin d'un Chappaz ou d'un Prévert dans les onzains de sa Garde-barrière - et voici quatre p'tits tours et s'en va: "ta peau est un émerveillement / sur l'autel des matins doux / ta peau est une corbeille de fruits / sur la table des jours de fête", c'est simple comme bonjour et voilà l'envoi: "elle dit que la mémoire tient de l'imprimerie"...

Ainsi je nous revois remonter les altitudes de Zermatt au col du Mont-Brûlé, cette année-là. La neige portant bien il nous semblait avoir des ailes en dépit de nos sacs de sherpas, et nous y fûmes en cinq ou six heures; mais l'année suivante, brassant une couche fraîche nous arrivant aux genoux, chacun des lascars ne faisant que cinquante ou cent pas avant de se faire relayer, c'est à la nuit, après douze heures de marche que nous étions parvenus là-haut dans la clarté lunaire, laquelle avait donné à notre folle descente sur les tuiles de vent, droit sur le glacier d'Arolla, des allures de surf halluciné d'une folle griserie. Nous avions vingt ans et voici que, neuf lustres plus tard, Snoopy me dépasse crânement pour faire la trace devant moi comme, à mes quatorze ans, sur d'autres cimes, j'avais été prié par mon père de passer devant...

Ainsi je nous revois remonter les altitudes de Zermatt au col du Mont-Brûlé, cette année-là. La neige portant bien il nous semblait avoir des ailes en dépit de nos sacs de sherpas, et nous y fûmes en cinq ou six heures; mais l'année suivante, brassant une couche fraîche nous arrivant aux genoux, chacun des lascars ne faisant que cinquante ou cent pas avant de se faire relayer, c'est à la nuit, après douze heures de marche que nous étions parvenus là-haut dans la clarté lunaire, laquelle avait donné à notre folle descente sur les tuiles de vent, droit sur le glacier d'Arolla, des allures de surf halluciné d'une folle griserie. Nous avions vingt ans et voici que, neuf lustres plus tard, Snoopy me dépasse crânement pour faire la trace devant moi comme, à mes quatorze ans, sur d'autres cimes, j'avais été prié par mon père de passer devant... Nous avons laissé l'isba en contrebas et nous trouvions à présent tout seuls au-dessus des Vénérables, comme nous appelons les sapins immenses à dégaine ces jours de formidables moines à capuches immaculées, et du coup je me suis retrouvé dans la magie de cet autre monde des esprits sans âge et des âmes murmurantes dont la nature est le berceau, l'écrin ou le cercueil, on ne sait trop - le temple, enfin quoi l'église surnaturelle des premiers et des derniers jours où l'on s'agenouille debout...

Nous avons laissé l'isba en contrebas et nous trouvions à présent tout seuls au-dessus des Vénérables, comme nous appelons les sapins immenses à dégaine ces jours de formidables moines à capuches immaculées, et du coup je me suis retrouvé dans la magie de cet autre monde des esprits sans âge et des âmes murmurantes dont la nature est le berceau, l'écrin ou le cercueil, on ne sait trop - le temple, enfin quoi l'église surnaturelle des premiers et des derniers jours où l'on s'agenouille debout...  Douce effraction. - Depuis que j'ai découvert où l'Armailli planque la grande clef de l'alpage supérieur, j'aime bien y faire escale en douce hors saison, ni vu ni connu, parfois à lancer un feu dans la petite cuisine au lit de fer et à la table de vieux bois lustré, mais cette fois juste en passant non sans prendre connaissance des derniers rapports écrits de l'Armailli, sur les feuillets qu'il annote et constituent en somme son journal d'estivage réduit aux plus simples expressions: Monté le 6 juin, pas beau. Réparé la clôture d'en haut. Fauché derrière. Remonté le 15 avec le troupeau. Fauché les orties. Remis la fontaine en ordre - ce genre de choses.

Douce effraction. - Depuis que j'ai découvert où l'Armailli planque la grande clef de l'alpage supérieur, j'aime bien y faire escale en douce hors saison, ni vu ni connu, parfois à lancer un feu dans la petite cuisine au lit de fer et à la table de vieux bois lustré, mais cette fois juste en passant non sans prendre connaissance des derniers rapports écrits de l'Armailli, sur les feuillets qu'il annote et constituent en somme son journal d'estivage réduit aux plus simples expressions: Monté le 6 juin, pas beau. Réparé la clôture d'en haut. Fauché derrière. Remonté le 15 avec le troupeau. Fauché les orties. Remis la fontaine en ordre - ce genre de choses.

Surtout j'aime regarder les objets de l'Armailli, pas bien beaux à part quelques cuillers de bois sculpté. Je l'imagine fumant son tabac gris en maugréant, comme la seule fois où nous nous sommes rencontrés devant l'isba, le farouche devant se demander quel hurluberlu j'étais pour transformer ainsi une étable en bibliothèque et la peindre en rouge de surcroît. Je regarde ses vieux bouquins du Fleuve noir, ou ce recueil des Anecdotes alpines de Charles Gos dont la poussière me dit qu'il n'a plus été lu depuis des années. Je m'amuse à déchiffrer, sur la porte intérieure de l'armoire à vaisselle, cette coupure jaune d'un article signé Tip Top et prodiguant moult Bons Conseils sur la cuisson des macaronis ou la façon de nettoyer les taches de graisse. Je me demande qui a cloué, sur une poutre jouxtant la porte du chalet, cette frise de prières tibétaines imprimées sur des banderoles d'indienne déchirées par le vent et le temps ? Enfin je me dis que ce que je fais-là de bien indiscret, tous les écrivains devraient le faire: soulever le toit de chaque maison, regarder ce qu'il y a dedans, observer la vie des gens, partager tout ça...

Surtout j'aime regarder les objets de l'Armailli, pas bien beaux à part quelques cuillers de bois sculpté. Je l'imagine fumant son tabac gris en maugréant, comme la seule fois où nous nous sommes rencontrés devant l'isba, le farouche devant se demander quel hurluberlu j'étais pour transformer ainsi une étable en bibliothèque et la peindre en rouge de surcroît. Je regarde ses vieux bouquins du Fleuve noir, ou ce recueil des Anecdotes alpines de Charles Gos dont la poussière me dit qu'il n'a plus été lu depuis des années. Je m'amuse à déchiffrer, sur la porte intérieure de l'armoire à vaisselle, cette coupure jaune d'un article signé Tip Top et prodiguant moult Bons Conseils sur la cuisson des macaronis ou la façon de nettoyer les taches de graisse. Je me demande qui a cloué, sur une poutre jouxtant la porte du chalet, cette frise de prières tibétaines imprimées sur des banderoles d'indienne déchirées par le vent et le temps ? Enfin je me dis que ce que je fais-là de bien indiscret, tous les écrivains devraient le faire: soulever le toit de chaque maison, regarder ce qu'il y a dedans, observer la vie des gens, partager tout ça...

De la filiation. - Nous avons d'ailleurs beaucoup parlé de nos enfants respectifs, depuis quelque temps. Je lui ai dit et j'ai écrit tout le bien que je pense de la dernière pièce de son fils Dominique, sur l'immense Jaurès, je crois lui avoir fait plaisir en relevant le fait qu'à certains égards le portrait de ce juste, par son fils, renvoie au paternel de celui-ci. Et voilà que, tout en dégustant le poisson frais du patron espagnol, le camarade Z. s'est mis à cuisiner ma bonne amie à propos de notre fille benjamine J., qui a renoncé à un premier poste de juriste dans une grand boîte américaine dont le rythme de travail effréné et les pratiques à la limite de l'éthique l'ont dégoûtée, pour se lancer dans une thèse de droit humanitaire, et nous crible ensuite de questions sur l'aînée S., aussi peu conventionnelle que sa soeur avec ses études de lettres en espagnol et en arabe et son recyclage actuel de bibliothécaire-archiviste - la mère hollandaise de ma bonne amie, la mienne qui se disait socialiste et écrivit personnellement au Président de la Confédération pour le tancer à propos du sort des petites gens dans ce pays, nos pères et tutti quanti.

De la filiation. - Nous avons d'ailleurs beaucoup parlé de nos enfants respectifs, depuis quelque temps. Je lui ai dit et j'ai écrit tout le bien que je pense de la dernière pièce de son fils Dominique, sur l'immense Jaurès, je crois lui avoir fait plaisir en relevant le fait qu'à certains égards le portrait de ce juste, par son fils, renvoie au paternel de celui-ci. Et voilà que, tout en dégustant le poisson frais du patron espagnol, le camarade Z. s'est mis à cuisiner ma bonne amie à propos de notre fille benjamine J., qui a renoncé à un premier poste de juriste dans une grand boîte américaine dont le rythme de travail effréné et les pratiques à la limite de l'éthique l'ont dégoûtée, pour se lancer dans une thèse de droit humanitaire, et nous crible ensuite de questions sur l'aînée S., aussi peu conventionnelle que sa soeur avec ses études de lettres en espagnol et en arabe et son recyclage actuel de bibliothécaire-archiviste - la mère hollandaise de ma bonne amie, la mienne qui se disait socialiste et écrivit personnellement au Président de la Confédération pour le tancer à propos du sort des petites gens dans ce pays, nos pères et tutti quanti. Il y avait foule pour la lecture de trois passages de 39, rue de Berne, et j'ai particulièrement apprécié la très fine et chaleureuse présentation de Max Lobe par l'éditrice Caroline Coutau, qui a détaillé les raisons qui ont poussé l'équipe de Zoé à accueillir le jeune écrivain, en soulignant illico la "voix" unique de celui-ci. Dans la foulée, la lecture aura permis aux auditeurs d'apprécier la qualité de l'écriture métissée de Max, sa très vive sensibilité sociale et psychologique, son mélange d'honnêteté crue et d'élégance, de malice et de verve. Quant à moi je ne pouvais faire moins, avant de remonter à notre alpage, que d'acheter un exemplaire du roman à mon cher négrito sapé de sa plus belle chemise blanche, pour le lui faire dédicacer à Jean Ziegler - et voici en quels termes candides: "Cher Jean,ce livre parle de l'Afrique que vous connaissez. Je vous laisse découvrir ce qui vous aurait échappé"...

Il y avait foule pour la lecture de trois passages de 39, rue de Berne, et j'ai particulièrement apprécié la très fine et chaleureuse présentation de Max Lobe par l'éditrice Caroline Coutau, qui a détaillé les raisons qui ont poussé l'équipe de Zoé à accueillir le jeune écrivain, en soulignant illico la "voix" unique de celui-ci. Dans la foulée, la lecture aura permis aux auditeurs d'apprécier la qualité de l'écriture métissée de Max, sa très vive sensibilité sociale et psychologique, son mélange d'honnêteté crue et d'élégance, de malice et de verve. Quant à moi je ne pouvais faire moins, avant de remonter à notre alpage, que d'acheter un exemplaire du roman à mon cher négrito sapé de sa plus belle chemise blanche, pour le lui faire dédicacer à Jean Ziegler - et voici en quels termes candides: "Cher Jean,ce livre parle de l'Afrique que vous connaissez. Je vous laisse découvrir ce qui vous aurait échappé"...

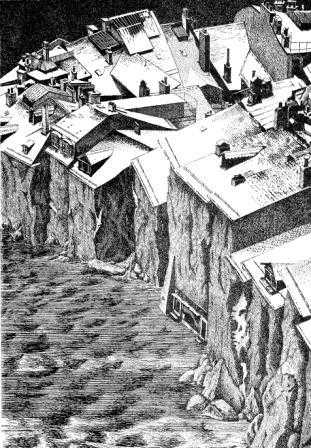

Le nom d'Excenevex. - Le seul nom d'Excenevex en lettres blanches sur fond bleu, ou en lettre noires sur fond blanc, m'avait immédiatement paru étrange et bizarrement attirant lorsqu'il nous était apparu pour la première fois, à l'été 1961, à mon ami allemand T. et à moi, tous deux âgés de quatorze ans et accomplissant alors le tour du lac à vélo, sur la bord de la route que nous parcourions en direction de Thonon ou peut-être avant cela: sur la carte ou nous avions tracé notre itinéraire de je ne sais plus combien de jours. Or ce nom d'Excenevex, moins encore que ceux de Locum ou de Novel, que nous découvririons plus tard, ne ressemblait à rien, et moins que tout aux noms de la rive romande. Mais ce nom se chargea ces jours-là d'une magie nouvelle, liée au site lacustre, encadré d'une pinède et déployant de vraies dunes - chose unique à ma connaissance sur le pourtour du lac Léman, où nous décidâmes d'établir notre campement et où nous vécûmes ce que je crois les plus belles heures de ce périple adolescent. Cependant est-ce bien sûr ? N'ai-je pas magnifié ce souvenir si lointain ? Est-ce possible que ce lieu de notre bonheur estival se soit pareillement dégradé ? C'est ce que je me suis demandé ce matin en découvrant ces lieux devenus affreux, les dunes réduites à la grève la plus mesquine et souillée de déchets, une méchante pelouse reliant désormais le lac et la pinède, et l'ancien camping plus ou moins sauvage remplacé par un camp de concentration balnéaire à baraques identiques et tout entouré de clôtures - pourquoi pas des miradors tant qu'on y était ? Or à peine m'étais-je parqué sur une aire de stationnement absolument déserte qu'un policier m'abordait pour me faire observer que je me trouvais en zone privée et que j'étais prié de garer mon véhicule sur cette autre aire de stationnement déserte, là-bas. J'ai obtempéré tout en racontant mon souvenir au flic, et mon pèlerinage, et j'eus droit alors, au moins, à une espèce de sourire...

Le nom d'Excenevex. - Le seul nom d'Excenevex en lettres blanches sur fond bleu, ou en lettre noires sur fond blanc, m'avait immédiatement paru étrange et bizarrement attirant lorsqu'il nous était apparu pour la première fois, à l'été 1961, à mon ami allemand T. et à moi, tous deux âgés de quatorze ans et accomplissant alors le tour du lac à vélo, sur la bord de la route que nous parcourions en direction de Thonon ou peut-être avant cela: sur la carte ou nous avions tracé notre itinéraire de je ne sais plus combien de jours. Or ce nom d'Excenevex, moins encore que ceux de Locum ou de Novel, que nous découvririons plus tard, ne ressemblait à rien, et moins que tout aux noms de la rive romande. Mais ce nom se chargea ces jours-là d'une magie nouvelle, liée au site lacustre, encadré d'une pinède et déployant de vraies dunes - chose unique à ma connaissance sur le pourtour du lac Léman, où nous décidâmes d'établir notre campement et où nous vécûmes ce que je crois les plus belles heures de ce périple adolescent. Cependant est-ce bien sûr ? N'ai-je pas magnifié ce souvenir si lointain ? Est-ce possible que ce lieu de notre bonheur estival se soit pareillement dégradé ? C'est ce que je me suis demandé ce matin en découvrant ces lieux devenus affreux, les dunes réduites à la grève la plus mesquine et souillée de déchets, une méchante pelouse reliant désormais le lac et la pinède, et l'ancien camping plus ou moins sauvage remplacé par un camp de concentration balnéaire à baraques identiques et tout entouré de clôtures - pourquoi pas des miradors tant qu'on y était ? Or à peine m'étais-je parqué sur une aire de stationnement absolument déserte qu'un policier m'abordait pour me faire observer que je me trouvais en zone privée et que j'étais prié de garer mon véhicule sur cette autre aire de stationnement déserte, là-bas. J'ai obtempéré tout en racontant mon souvenir au flic, et mon pèlerinage, et j'eus droit alors, au moins, à une espèce de sourire... Une certaine ondulation. - Dans la foulée j'avais un autre pèlerinage à accomplir, à la basilique de Thonon-les-Bains où notre chère K., mère de ma bonne amie et bonne dame elle-même s'il en fut, ne manquait jamais d'allumer un cierge en dépit de sa mécréance. Thonon respire la bonne province française même en morte saison (j'ai fredonné la chanson de Georges Chelon en gagnant le petit port de Rives en funiculaire), et je me suis rappelé ce que la vieille dame disait à propos de l'autre rive qu'elle, Hollandaise éprise des vastes ciels, aimait à gagner presque chaque semaine au motif supplémentaire que la vie sociale à la française, les rues, les boutiques, le marché et les gens, ondulent d'une manière moins ordonnée et prévisible qu'en Suisse trop propre et trop en ordre. Je suis donc entré dans la basilique dédiée à Saint-François de Sales, j'ai allumé mon cierge, je suis resté quelques temps à m'adoucir le regard aux couleurs de l'émouvant chemin de croix de Maurice Denis, puis j'ai regagné la rue qui ondule, je suis entré dans un bar populaire bien ondulant et j'ai regardé les gens onduler...

Une certaine ondulation. - Dans la foulée j'avais un autre pèlerinage à accomplir, à la basilique de Thonon-les-Bains où notre chère K., mère de ma bonne amie et bonne dame elle-même s'il en fut, ne manquait jamais d'allumer un cierge en dépit de sa mécréance. Thonon respire la bonne province française même en morte saison (j'ai fredonné la chanson de Georges Chelon en gagnant le petit port de Rives en funiculaire), et je me suis rappelé ce que la vieille dame disait à propos de l'autre rive qu'elle, Hollandaise éprise des vastes ciels, aimait à gagner presque chaque semaine au motif supplémentaire que la vie sociale à la française, les rues, les boutiques, le marché et les gens, ondulent d'une manière moins ordonnée et prévisible qu'en Suisse trop propre et trop en ordre. Je suis donc entré dans la basilique dédiée à Saint-François de Sales, j'ai allumé mon cierge, je suis resté quelques temps à m'adoucir le regard aux couleurs de l'émouvant chemin de croix de Maurice Denis, puis j'ai regagné la rue qui ondule, je suis entré dans un bar populaire bien ondulant et j'ai regardé les gens onduler...

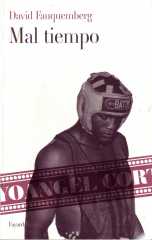

David Fauqemberg. Mal Tiempo. Fayard, 280p.

David Fauqemberg. Mal Tiempo. Fayard, 280p. L'Auteur sur le ring, dialogue.

L'Auteur sur le ring, dialogue. -

-