À La Désirade, janvier 2010. À propos de Discours parfait de Philippe Sollers, des fleurs et du nihilisme, du réalisme de Flannery O'Connor et de Simone Weil.

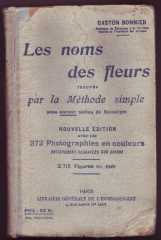

AU JARDIN. – C’est ainsi par le jardin que je reviens à Sollers, et par exemple à la lecture d’une phrase comme ça : « J’essaie de voir, ou plutôt d’écouter et de respirer, ce jardin où je suis. » Or, le rythme de cette phrase me chante. J’entends cette phrase, comme j’entends notre jardin suspendu de La Désirade, que j’écoute et respire malgré la neige de ces jours et que je lis parfois en m’aidant des lumières d’un vieux manuel gris souris détaillant Les Noms des fleurs trouvés « par la Méthode simple » et accessibles « sans aucune notion de Botanique »...

L’ouvrage est signé Gaston Bonnier, professeur à la Sorbonne et membre de l’Académie des Sciences. C’est ici sa nouvelle édition, avec 372 photographies en couleurs entièrement regravées sur cuivre, et publié à Paris à la Librairie Générale de l’Enseignement, rue Dante. Une étiquette à graphie dorée précise que cet exemplaire fut vendu par le libraire Rouge à Lausanne, le même qui refusa de publier les premiers écrits de C.F. Ramuz… L’inventaire floral qui suit, quoique trouvé « par la méthode simple », évoque plus l’Académie que le gai savoir, du fait surtout de ses 2715 figures en noir qui en font une espèce de catalogue style La Redoute comme les prisaient Bouvard et Pécuchet dans les domaines variés de l’outillage horticole ou des insectes de nos régions. Les noms des fleurs y scintillent évidemment, mais point de phrases qui sont aux mots ce que les colliers de vahinés semi-nues sont aux fleurs, le rythme en plus.

L’ouvrage est signé Gaston Bonnier, professeur à la Sorbonne et membre de l’Académie des Sciences. C’est ici sa nouvelle édition, avec 372 photographies en couleurs entièrement regravées sur cuivre, et publié à Paris à la Librairie Générale de l’Enseignement, rue Dante. Une étiquette à graphie dorée précise que cet exemplaire fut vendu par le libraire Rouge à Lausanne, le même qui refusa de publier les premiers écrits de C.F. Ramuz… L’inventaire floral qui suit, quoique trouvé « par la méthode simple », évoque plus l’Académie que le gai savoir, du fait surtout de ses 2715 figures en noir qui en font une espèce de catalogue style La Redoute comme les prisaient Bouvard et Pécuchet dans les domaines variés de l’outillage horticole ou des insectes de nos régions. Les noms des fleurs y scintillent évidemment, mais point de phrases qui sont aux mots ce que les colliers de vahinés semi-nues sont aux fleurs, le rythme en plus.

Ceci noté tout de suite, revenant plutôt à Discours parfait, je passe aux exemples chantés « dans la langue des étoiles de Dante », jardinier cosmique s’il en fut, finissant son dernier chant en tourbillon de mots-lumière mu par l’Amour cosmique, « l’amor che move il sole e l’altre stelle ». Et Sollers d’ajouter: « Un Dieu éternel jardinier, voilà quand même une nouvelle sensationnelle qui n’a pas encire été vraiment comprise par les humains ».

Ceci noté tout de suite, revenant plutôt à Discours parfait, je passe aux exemples chantés « dans la langue des étoiles de Dante », jardinier cosmique s’il en fut, finissant son dernier chant en tourbillon de mots-lumière mu par l’Amour cosmique, « l’amor che move il sole e l’altre stelle ». Et Sollers d’ajouter: « Un Dieu éternel jardinier, voilà quand même une nouvelle sensationnelle qui n’a pas encire été vraiment comprise par les humains ».

°°°

Mon exemplaire de la Divine Comédie, très dépenaillé, est marqué du sceau violet des Gymnases Cantonaux de Lausanne, à la bibliothèque desquels j’aurai décidément tardé à le ramener puisque l’emprunt date de 1964-1965. Cependant je suis content d’avoir conservé ce pavé de plus de mille pages – il s’agit en effet d’audition critique aux commentaires fluviaux -, qui m’évoque aussitôt le personnage râblé et coiffé en brosse de notre prof d’italien de l’époque, du nom de François Mégroz, ceinture noire de judo et papiste ardent, commentateur d’une traduction très littérale de la Divine comédie parue à L’Age d’Homme où j’ai publié mon premier livre en 1973, année à laquelle j’avais déjà rejeté Philippe Sollers et la revue Tel Quel, pour leur préférer le baroquisme étincelant de Charles-Albert Cingria et le pathos russe…

Entre 1968 et 1972, Philippe Sollers avait publié Nombres, Lois et H, restés à mes yeux des exercices purement rhétoriques à caractère expérimental, où je n’entendais aucune musique et que j’associais à toutes les acrobaties esthétiques ou idéologiques de l’époque, à l’enseigne des Modernes.

Proche du milieu de L’Age d’Homme et de francs-tireurs à la Dominique de Roux, ancien compère de Sollers qu’il étrillait dans le pamphlet anti-68 de L’Ouverture de la chasse, je voyais l’incarnation de la musique pensante chez Cingria ou chez Vassily Rozanov, penseur russe mal famé pour son amour-haine du christianisme et de ses envoûtements, mais développant une écriture « immédiate » d’une saisissante originalité. Bref, tout cela se passait loin du Paris de la brillantissime constellation toujours convaincue de donner le ton au monde, alors que je trouvais en L’Age d’Homme une alternative qu’auront marquée quelques génies inclassables, du catastrophiste décapant que représente le dramaturge-écrivain-philosophe-peintre Witkiewicz, à l’explorateur de l’intimité que fut Amiel, entre tant d’autres, certes loin de la claire ligne française. Mais Platonov, Andréi Biély, Jeremias Gotthelf, Thomas Wolfe, Chesterton & Co valent aussi quelque attention, n’est-ce pas ? autant que Robert Walser, Georges Haldas ou Umberto Saba – et la phrase de Dominique de Roux, au meilleur de son style, me chantait plus que celle du Sollers d’avant Femmes…

Proche du milieu de L’Age d’Homme et de francs-tireurs à la Dominique de Roux, ancien compère de Sollers qu’il étrillait dans le pamphlet anti-68 de L’Ouverture de la chasse, je voyais l’incarnation de la musique pensante chez Cingria ou chez Vassily Rozanov, penseur russe mal famé pour son amour-haine du christianisme et de ses envoûtements, mais développant une écriture « immédiate » d’une saisissante originalité. Bref, tout cela se passait loin du Paris de la brillantissime constellation toujours convaincue de donner le ton au monde, alors que je trouvais en L’Age d’Homme une alternative qu’auront marquée quelques génies inclassables, du catastrophiste décapant que représente le dramaturge-écrivain-philosophe-peintre Witkiewicz, à l’explorateur de l’intimité que fut Amiel, entre tant d’autres, certes loin de la claire ligne française. Mais Platonov, Andréi Biély, Jeremias Gotthelf, Thomas Wolfe, Chesterton & Co valent aussi quelque attention, n’est-ce pas ? autant que Robert Walser, Georges Haldas ou Umberto Saba – et la phrase de Dominique de Roux, au meilleur de son style, me chantait plus que celle du Sollers d’avant Femmes…

°°°

Ce n’est pas, cependant, par Femmes, lu sans véritable attention, que je suis revenu sporadiquement à l’œuvre de Philippe Sollers, dont plusieurs romans ultérieurs m’ont paru du chiqué, et je l’ai écrit, méchant, mais déjà par le jardin, dans le registre des citations.

Dans un entretien très éclairant avec Laurent Brunet (Discours parfait pp. 492-513), Sollers dit au passage que l’art de la citation est l’un des plus difficiles qui soient. Cingria le disait aussi, qui estimait qu’un bon article pouvait s’en tenir à un train de citations roulant sur les rails du discours (plus ou moins parfait) d’un commentateur-interprète, et Walter Benjamin « montait » souvent ses essais de cette même façon.

L’art de la citation, que le Sollers de La Guerre du goût, d’Eloge de l’infini et de Discours parfait porte au plus vif de la pointe (bref salamalec au passage au jésuite Gracian) renvoie bien entendu à sa phrase et donc à son propre style – à sa musique et à sa poésie aux quelles je me reproche maintenant d’avoir été tout à fait inattentif des années durant.

L’étincelant Maurice Chappaz, poète romand de haute volée mais victime lui aussi de l’inattention française, disparu en janvier de l’an dernier à l’âge de 93 ans et pourtant frais comme une rose jusque dans ses derniers écrits, estimait que le péché de notre temps était, précisément, l’inattention.

L’étincelant Maurice Chappaz, poète romand de haute volée mais victime lui aussi de l’inattention française, disparu en janvier de l’an dernier à l’âge de 93 ans et pourtant frais comme une rose jusque dans ses derniers écrits, estimait que le péché de notre temps était, précisément, l’inattention.

Or, ce qui me frappe de plus en plus à la lecture un peu plus attentive de Philippe Sollers, c’est son attention à lui. Attention au mot, attention au jazz de la phrase, attention tout humaine aussi quand il parle de la musique des mots et des phrases de Scott Fitzgerald, qui a payé sa liberté et son bonheur de l’inattention générale, ou qu’il trouve du cœur à l’affreux Céline, ciselant encore mots et phrases au plus noir de sa détresse.

Attention à tous les sens du terme, j’veux dire : attention à tous les sens…

Du nihilisme. – Tout est là, qu’on ne voit pas – qu’on ne veut pas voir et dont on ne veut rien savoir. J’avais treize ou quatorze ans et j’entendais mon frère aîné le dire et le répéter avec une insistance qui me faisait enrager : « J’veux pas le savoir ! ». Et c’est devenu le mot d’ordre de cette époque : « Circulez, y a rien à voir ! ». Parce qu’il y a trop, cela va sans dire : trop pour y faire attention sans prescription d’une mode ou d’un appel marchand.

Tel étant le premier consentement au nihilisme de la surabondance, le premier attentat que je ressens à la joie ; étant entendu, yes sir, qu’il y a de la joie au monde - cela je le sais, je l’ai senti et ressenti de tout temps, et c’est cela même qui me fait renaître tous les matins.

Mais au fait, comment cela a-t-il commencé ? Comment cela m’a-t-il été donné ? Qui m’a dit pour la première fois : regarde !?

Aujourd’hui je constate, devant la peinture que j’aime, que ce que je vois me regarde, et cela regarde toute chose : tout me regarde que je vois, et la joie gagne.

Mais on ne va pas s’en tenir là. C’est le moment de se mettre au turbin.

Le jardinier Michaux l’a constaté : « Le matin, quand on est abeille, pas d’histoires, faut aller travailler ». Faut que ça turbine dans la joie.

Le jardinier Michaux l’a constaté : « Le matin, quand on est abeille, pas d’histoires, faut aller travailler ». Faut que ça turbine dans la joie.

°°°

Le titre de Discours parfait est d’un culot monstre. Le découvrir en ouvrant l’envoi de Gallimard m’a fait éclater de rire. Comme j’éclate de rire tous les matins lorsque je me suis remis en train après la traditionnelle minute de désespoir. Je dirai plus exactement : le quart d’heure, le moment d’accablement physique et métaphysique où perce cette première tentation de se contenter de rien, comme si le rien était : ce quart d’heure nihiliste que ma joie et ma vertu (je dis bien et je souligne le mot vertu) vont annihiler de concert. Et me revoici à la rue Dante, au milieu des fleurs de notre jeunesse, à lire La Divine Comédie avec notre prof judoka non moins que sentencieux pour lequel la virtù commande, mais pas du tout au sens de la vertu vertueuse. Car, écrit justement Cingria en romain frotté de Haute Chine : « La vertu fume, crache, lance du foutre et assassine ». Donc j’éclate de rire en lisant Discours parfait, comme un vœu, un défi ou une bonne nouvelle, et comme àé chaque fois que je reviens au Canal exutoire de Charles-Albert Cingria, l’un de mes textes «phares », comme on dit un peu mécaniquement de nos jours, sans voir l’image en somme bien belle de cette lumière tournant dans la nuit de bitume.

°°°

Dans la foulée je n’ai plus alors ce matin qu’à citer l’oiseleur dont les mots sont en cage avec des ouvertures sur l’infini :

Dans la foulée je n’ai plus alors ce matin qu’à citer l’oiseleur dont les mots sont en cage avec des ouvertures sur l’infini :

Je lis Le Canal exutoire : « Il est odieux que le monde appartienne aux virtuistes - à des dames aux ombrelles fanées par les climats qui indiquent ce qu’il faut faire ou ne pas faire car vertu, au premier sens, veut dure courage. C’est le contraire du virtuisme. La vertu fume, crache, lance du foutre et assassine.

L’homme est bon, c’est entendu. Bon et sourdement feutré, comme une torride chenille noire dans ses volutes. Bion mais pas philanthrope. Il y a des moments où toutes ces ampoules doivent claquer et toutes ces femmes et toutes ces fleurs doivent obéir.

Il suffit qu’il y ait quelqu’un.

Une multitude de héros et de coalition de héros existe dans les parties noires de la Chine et du monde qui ne supportera pas cette édulcoration éternellement (en Amérique, il y a Chicago). Déjà on écrase la philanthropie (le contraire de la charité). Un âpre gamin circule àé Anvers, à qui appartient la chaussée élastique et le monde. Contre la « socité » qui est une viscosité et une fiction. Car il y a surtout cela :l’être, rien de commun, absolument, entre ceci qui, par une séparation d’angle insondable, définit une origine d’être, une qualité d’être, une individualité, et cela, qui est appelé un simple citoyen ou un passant. Devant l’être – l’être vraiment conscient de son autre origine que l’origine terrestre - il n’y a, vous m’entendez, pas de loi ni d’égalité proclamée qui ne soit une provocation à tout faire sauter. L’être qui se reconnaît – c’est un temps ou deux de stupeur insondable dans la vie – n’a point de seuil qui soit un vrai seuil, point de départ qui soit un vrai départ : cette certitude étant strictement connexe à cette notion d’individualité que je dis, ne pouvant pas ne pas être éternelle, qui rend dès lors absurdes les lois et abominable la société. »

De l’incarnation. – L’inattention involontaire est un refus volontaire, ou inversement. Cette femme encore jeune, dans Un heureux événement de

Flannery O'Connor cette femme qui refuse l’évidence de la vie en elle parce qu’elle en a vu les conséquences sur sa mère vieillie par huit enfantements, cette femme qui n’en peut plus (croit-elle) et qu’une maladie ronge sûrement mais qu’elle n’ose pas nommer (non, pas elle, pas le cancer, ON ne peut quand même pas lui faire ça à elle !), cette femme ne veut pas faire attention à ce qui va lui arriver, ainsi que l’a prévenue sa chiromancienne, à savoir des mois de maladie suivis d’un heureux événement.

Flannery O'Connor cette femme qui refuse l’évidence de la vie en elle parce qu’elle en a vu les conséquences sur sa mère vieillie par huit enfantements, cette femme qui n’en peut plus (croit-elle) et qu’une maladie ronge sûrement mais qu’elle n’ose pas nommer (non, pas elle, pas le cancer, ON ne peut quand même pas lui faire ça à elle !), cette femme ne veut pas faire attention à ce qui va lui arriver, ainsi que l’a prévenue sa chiromancienne, à savoir des mois de maladie suivis d’un heureux événement.

« Pas moi ! » s’écrie Ruby au nom de pierre précieuse, quand sa jeune voisine et amie Lavergne Watts, grande plante naturelle aux cheveux couleurs de paille, qui a les pieds sur terre et d’autant plus qu’elle est secrétaire de pédicure, lui tourne autour en gesticulant et en roulant des yeux et en chantant : « Mettez les lettres derrière ou devant, ça fait toujours MAMANN ! MAMAN ! » Et Ruby de s’opiniâtrer à ne pas savoir : « Non. Non. Ca ne pouvait être un enfant. Non, elle n’allait pas avoir en elle une chose qui attendrait pour la tuer un peu plus ».

Ainsi de la connaissance : on préférerait ne pas savoir. Ruby, la jeune femme que Flannery O’Connor, qui n’a jamais eu d’enfant et qu’une affreuse maladie ronge pour de bon, observe attentivement, devient alors l’incarnation du refus de la vie - mais ce n’est pas qu’un enfant qu’elle refuse en invoquant la Technique : foutredieu, c’est que Billy n’a pas « pris ses précautions »… et voilà ce que ça donne quand on ne fait pas attention et qu’une espèce de diabolique écrivain vous scrute par dehors et par devant et sort les mots de ses propres entrailles, au fil de ce discours parfait d’un verbe fait chair…

…

Philippe Sollers ne parle pas beaucoup de femmes écrivains dans Discours parfait, à part Beauvoir et Simone Weil qu’il est intéressant, par ailleurs, de soumettre au regard hyper-thomiste de Flannery, laquelle la trouve (dans ses lettres) un peu fêlée quand même…

Philippe Sollers ne parle pas beaucoup de femmes écrivains dans Discours parfait, à part Beauvoir et Simone Weil qu’il est intéressant, par ailleurs, de soumettre au regard hyper-thomiste de Flannery, laquelle la trouve (dans ses lettres) un peu fêlée quand même…

Flannery O’Connor aime les paons et les gens, qu’elle voit sous tous leurs aspects parfaits et imparfaits sans perdre jamais de vue la Règle. C’est et ce n’est pas une intellectuelle : c’est surtout une réaliste catholique, et ce qu’elle écrit de Simone Weil est intéressant, qui recoupe en somme ce qu’en dit Georges Bataille, cité par Sollers.

Tous deux trouvent, à la philosophe, quelque chose d’un peu siphonné, mais ce que remarque Flannery est particulièrement surprenant : « Je termine la lecture des ouvrages de Simone Weil », écrit-elle en 1955. « Après Lettres à un religieux, j’attaque le second (…) La vie de cette femme étonnante m’intrigue encore, bien que ce qu’elle écrit me paraisse en grande partie ridicule. Mais sa vie combine, dans des proportions presque parfaites, des éléments comiques et tragiques qui sont peut-être les deux faces opposées d’une même médaille. Si j’en crois mon expérience, tout ce que j’ai écrit de drôles est d’autant plus terrible que comique, ou terrible parce que comique ou vice versa. Ainsi la vie de Simone Weil me frappe-t-elle par son comique exceptionnel autant que par son authenticité tragique. Si, avec l’âge, j’acquiers une pleine maîtrise de mon talent, j’aimerais écrire un roman comique dont lhéroïne serait une femme – et quoi de plus comique qu’une de ces redoutables intellectuelles, si fières, si gonflées de savoir, s’approchant de Dieu, pouce à pouce, en grinçant des dents ».

C’est l’avis d’une femme de bon sens, plus ou moins ferme sur ses jambes d’aluminium mais d’une féroce trempe morale, qui précise qu’elle ne désire en rien diminuer le mérite de Simone Weil tout en lui déniant la qualité de sainte que lui prêtent d’aucuns.

Or, Bataille n’est pas moins nuancé dans sa franche lucidité : «Elle séduisait par une autorité très douce et très simple, c’était certainement un être admirable, asexué, avec quelque chose de néfaste, un Don Quichotte qui plaisait par sa lucidité, son pessimisme hardi, et par un courage extrême que l’impossible attirait. Elle avait bien peu d’humour, pourtant je suis sûr qu’intérieurement elle était plus fêlée, plus vivante qu’elle ne croyait elle-même… Je le dis sans vouloir la diminuer, il y avait en elle une merveilleuse volonté d’inanité : c’est peut-être le ressort d’une âpreté géniale, qui rend ses livres si prenants ».

Et Sollers à son tour, surexact dans son approche (« Simone Weil vit dans l’absolu, elle résiste à toutes les définitions »), de passer aux exemples chantés de la citation.

D’abord pour nuancer le propos de Bataille sur le manque d’humour de Simone Weil : « Quantité de vieilles demoiselles qui n’ont jamais fait l’amour ont dépensé le désir qui était en elles sur des perroquets, des chiens, des neveux ou des parquets cirés ». Ou sur le marxisme : « La grande erreur du marxisme et de tout le dix-neuvième siècle a été de croire qu’en marchant tout droit devant soi on monte dans les étoiles ». Ou sur son pessimisme radical : « Il faut bien que nous ayons accumulé des crimes qui nous ont rendus maudits, pour que nous ayons perdu toute la poésie de l’Univers ». Et sur la société : « L’homme est un animal social. Nous ne pouvons rien à cela, et il nous est interdit d’accepter cela sans sous peine de perdre notre âme ». Sur sa volonté d’anéantissement : « Quand je suis quelque part, je souille le silence du ciel et de la terre par ma respiration et le battement de mon cœur ». Sur la beauté : « L’essence du beau est contradiction, scandale et nullement convenance, mais scandale qui s’impose et comble de joie »…

On voit cette joie resplendir sur le visage de vieux prophète de Soljenitsyne, dans la forêt russe où il chemine en compagnie du cinéaste Soukourov, quand il s’exclame, lui qui a passé par le goulag et toutes les avanies : « Regardez, regardez le monde, le monde est parfait ! »

...

Morand. – C’était au beau milieu de la petite ville de Vevey, sur le balcon théâtral du Château de L’Aile, à main droite de la place pavée s’ouvrant sur le lac, c’était l’été, le matin assez tôt, et le vieil homme en culotte (je ne dirai pas short, car c’était de la culotte plutôt anglaise genre sportsman) pratiquait sa culture physique à torse nu, c’était en 1974, donc l’athlète allait sur ses 86 ans, la flexion ralentie, presque allusive, mais non moins précise, exacte, légère comme le style de l’écrivain que Ph.S. place au troisième rang du championnat de littérature du XXe siècle français, après Proust et Céline.

Morand. – C’était au beau milieu de la petite ville de Vevey, sur le balcon théâtral du Château de L’Aile, à main droite de la place pavée s’ouvrant sur le lac, c’était l’été, le matin assez tôt, et le vieil homme en culotte (je ne dirai pas short, car c’était de la culotte plutôt anglaise genre sportsman) pratiquait sa culture physique à torse nu, c’était en 1974, donc l’athlète allait sur ses 86 ans, la flexion ralentie, presque allusive, mais non moins précise, exacte, légère comme le style de l’écrivain que Ph.S. place au troisième rang du championnat de littérature du XXe siècle français, après Proust et Céline.

La vision de Paul Morand à l'exercice m’a rappelé une soirée passée en sa compagnie un an auparavant, autour d’une poularde demi-deuil, chez l’iconographe René Creux, avec quelques amis, dans la plus grande simplicité. Jamais on aurait dit, en effet, que cet octogénaire à mocassins souples avait fréquenté le supergotha des lettres et du grand monde parisien et mondial, tourné la tête au cher Marcel et tutti quanti, avant de trôner (de loin) à l’Académie. J’étais, pour ma part, aussi terriblement impressionné que lorsque j’ai rencontré Pierre Jean Jouve, à la même époque, tant le choc de la lecture d’Hécate et ses chiens, dont parle évidemment Sollers, me restait présent – mais qu’en dire à l’auteur sans paraître plouc -, et d’ailleurs la conversation n’effleura même pas ses livres, sauf un où il est question d’une fresque de bataille navale qu’on peut toujours voir au musée de Vevey.

C’est du Journal inutile que Parle Sollers dans Discours parfait, qu’il célèbre avec des nuances – mais rien des critiques saintement indignées qui ont accueilli le livre à sa sortie -, pour mieux situer le « noyau » de l’œuvre, du côté de New York, fabuleuse évocation en effet à pointes de style incomparables. Bref, tout ça m’a donné une furieuse envie de revenir à cette écriture fluide et preste comme aucune, élégante et sportive, la France parfaite en somme, et me revoici donc, ce matin gris suprême, dans Ouvert la nuit…

Moi l’autre : - Le gosse ? C’est vrai qu’il dégage une lumière miraculeuse. Et la grand-mère Courage. Et les quatre cavaliers de l’Apocalypse merdique… Des airs de vieux hippies beatniks freaks ringards, et des anges « quelque part », comme on dit…

Moi l’autre : - Le gosse ? C’est vrai qu’il dégage une lumière miraculeuse. Et la grand-mère Courage. Et les quatre cavaliers de l’Apocalypse merdique… Des airs de vieux hippies beatniks freaks ringards, et des anges « quelque part », comme on dit… Moi l’autre : - Et Sollers là-dedans ?

Moi l’autre : - Et Sollers là-dedans ? Georges Didi-Huberman, Survivance des lucioles. Minuit, 141p.

Georges Didi-Huberman, Survivance des lucioles. Minuit, 141p.

L’ouvrage est signé Gaston Bonnier, professeur à la Sorbonne et membre de l’Académie des Sciences. C’est ici sa nouvelle édition, avec 372 photographies en couleurs entièrement regravées sur cuivre, et publié à Paris à la Librairie Générale de l’Enseignement, rue Dante. Une étiquette à graphie dorée précise que cet exemplaire fut vendu par le libraire Rouge à Lausanne, le même qui refusa de publier les premiers écrits de C.F. Ramuz… L’inventaire floral qui suit, quoique trouvé « par la méthode simple », évoque plus l’Académie que le gai savoir, du fait surtout de ses 2715 figures en noir qui en font une espèce de catalogue style La Redoute comme les prisaient Bouvard et Pécuchet dans les domaines variés de l’outillage horticole ou des insectes de nos régions. Les noms des fleurs y scintillent évidemment, mais point de phrases qui sont aux mots ce que les colliers de vahinés semi-nues sont aux fleurs, le rythme en plus.

L’ouvrage est signé Gaston Bonnier, professeur à la Sorbonne et membre de l’Académie des Sciences. C’est ici sa nouvelle édition, avec 372 photographies en couleurs entièrement regravées sur cuivre, et publié à Paris à la Librairie Générale de l’Enseignement, rue Dante. Une étiquette à graphie dorée précise que cet exemplaire fut vendu par le libraire Rouge à Lausanne, le même qui refusa de publier les premiers écrits de C.F. Ramuz… L’inventaire floral qui suit, quoique trouvé « par la méthode simple », évoque plus l’Académie que le gai savoir, du fait surtout de ses 2715 figures en noir qui en font une espèce de catalogue style La Redoute comme les prisaient Bouvard et Pécuchet dans les domaines variés de l’outillage horticole ou des insectes de nos régions. Les noms des fleurs y scintillent évidemment, mais point de phrases qui sont aux mots ce que les colliers de vahinés semi-nues sont aux fleurs, le rythme en plus. Ceci noté tout de suite, revenant plutôt à Discours parfait, je passe aux exemples chantés « dans la langue des étoiles de Dante », jardinier cosmique s’il en fut, finissant son dernier chant en tourbillon de mots-lumière mu par l’Amour cosmique, « l’amor che move il sole e l’altre stelle ». Et Sollers d’ajouter: « Un Dieu éternel jardinier, voilà quand même une nouvelle sensationnelle qui n’a pas encire été vraiment comprise par les humains ».

Ceci noté tout de suite, revenant plutôt à Discours parfait, je passe aux exemples chantés « dans la langue des étoiles de Dante », jardinier cosmique s’il en fut, finissant son dernier chant en tourbillon de mots-lumière mu par l’Amour cosmique, « l’amor che move il sole e l’altre stelle ». Et Sollers d’ajouter: « Un Dieu éternel jardinier, voilà quand même une nouvelle sensationnelle qui n’a pas encire été vraiment comprise par les humains ». Proche du milieu de L’Age d’Homme et de francs-tireurs à la Dominique de Roux, ancien compère de Sollers qu’il étrillait dans le pamphlet anti-68 de L’Ouverture de la chasse, je voyais l’incarnation de la musique pensante chez Cingria ou chez Vassily Rozanov, penseur russe mal famé pour son amour-haine du christianisme et de ses envoûtements, mais développant une écriture « immédiate » d’une saisissante originalité. Bref, tout cela se passait loin du Paris de la brillantissime constellation toujours convaincue de donner le ton au monde, alors que je trouvais en L’Age d’Homme une alternative qu’auront marquée quelques génies inclassables, du catastrophiste décapant que représente le dramaturge-écrivain-philosophe-peintre Witkiewicz, à l’explorateur de l’intimité que fut Amiel, entre tant d’autres, certes loin de la claire ligne française. Mais Platonov, Andréi Biély, Jeremias Gotthelf, Thomas Wolfe, Chesterton & Co valent aussi quelque attention, n’est-ce pas ? autant que Robert Walser, Georges Haldas ou Umberto Saba – et la phrase de Dominique de Roux, au meilleur de son style, me chantait plus que celle du Sollers d’avant Femmes…

Proche du milieu de L’Age d’Homme et de francs-tireurs à la Dominique de Roux, ancien compère de Sollers qu’il étrillait dans le pamphlet anti-68 de L’Ouverture de la chasse, je voyais l’incarnation de la musique pensante chez Cingria ou chez Vassily Rozanov, penseur russe mal famé pour son amour-haine du christianisme et de ses envoûtements, mais développant une écriture « immédiate » d’une saisissante originalité. Bref, tout cela se passait loin du Paris de la brillantissime constellation toujours convaincue de donner le ton au monde, alors que je trouvais en L’Age d’Homme une alternative qu’auront marquée quelques génies inclassables, du catastrophiste décapant que représente le dramaturge-écrivain-philosophe-peintre Witkiewicz, à l’explorateur de l’intimité que fut Amiel, entre tant d’autres, certes loin de la claire ligne française. Mais Platonov, Andréi Biély, Jeremias Gotthelf, Thomas Wolfe, Chesterton & Co valent aussi quelque attention, n’est-ce pas ? autant que Robert Walser, Georges Haldas ou Umberto Saba – et la phrase de Dominique de Roux, au meilleur de son style, me chantait plus que celle du Sollers d’avant Femmes… L’étincelant Maurice Chappaz, poète romand de haute volée mais victime lui aussi de l’inattention française, disparu en janvier de l’an dernier à l’âge de 93 ans et pourtant frais comme une rose jusque dans ses derniers écrits, estimait que le péché de notre temps était, précisément, l’inattention.

L’étincelant Maurice Chappaz, poète romand de haute volée mais victime lui aussi de l’inattention française, disparu en janvier de l’an dernier à l’âge de 93 ans et pourtant frais comme une rose jusque dans ses derniers écrits, estimait que le péché de notre temps était, précisément, l’inattention. Le jardinier Michaux l’a constaté : « Le matin, quand on est abeille, pas d’histoires, faut aller travailler ». Faut que ça turbine dans la joie.

Le jardinier Michaux l’a constaté : « Le matin, quand on est abeille, pas d’histoires, faut aller travailler ». Faut que ça turbine dans la joie. Dans la foulée je n’ai plus alors ce matin qu’à citer l’oiseleur dont les mots sont en cage avec des ouvertures sur l’infini :

Dans la foulée je n’ai plus alors ce matin qu’à citer l’oiseleur dont les mots sont en cage avec des ouvertures sur l’infini : Flannery O'Connor cette femme qui refuse l’évidence de la vie en elle parce qu’elle en a vu les conséquences sur sa mère vieillie par huit enfantemen

Flannery O'Connor cette femme qui refuse l’évidence de la vie en elle parce qu’elle en a vu les conséquences sur sa mère vieillie par huit enfantemen Philippe Sollers ne parle pas beaucoup de femmes écrivains dans Discours parfait, à part Beauvoir et Simone Weil qu’il est intéressant, par ailleurs, de soumettre au regard hyper-thomiste de

Philippe Sollers ne parle pas beaucoup de femmes écrivains dans Discours parfait, à part Beauvoir et Simone Weil qu’il est intéressant, par ailleurs, de soumettre au regard hyper-thomiste de Morand.

Morand.