Sur les Impressions d’un lecteur à Lausanne, de JLK, par Claude Frochaux

Voilà un livre bien précieux. Il aura fallu qu’il sorte de presses pour qu’on s’aperçoive qu’il nous manquait. Lausanne, dans son rayonnement vaudois, ciblée dans sa littérature, se donne une dimension nouvelle. Ce n’est plus seulement cette ville tendue vers un avenir économique et technocratique, architectural et estudiantin, où l’EPFL l’emporte sur l’université. C’est redevenu, par la magie des évocations, cette ville un peu rêveuse et molle, étalée plus qu’étendue devant son lac et ses montagnes maternantes. Une ville que chacun s’acharne à voir laide, ratée, la ville qui a mal tourné et qui, pourtant, sûre d’elle et de son charme, se moque éperdument de ce qu’on peut en penser. Avec ses bâtiments très lourds, son urbanisme anarchique et ses couleurs mal ajustées, Lausanne, à la barbe de tous ses détracteurs a toujours trouvé les moyens d’être une belle ville, selon des critères qui n’appartiennent qu’à elle.

Jean-Louis Kuffer nous présente sa ville sous une autre facette, dont on découvre qu’elle était indispensable pour pénétrer plus avant dans sa définition. Lausanne, c’est aussi cette auréole de livres, de textes, d’écrits, de considérations, de réflexions nés à partir d’elle. Il y a ce qui s’est écrit sur Lausanne, mais surtout ce qui s’est écrit à Lausanne, à partir de Lausanne, et qui n’aurait pas été pareil venu d’ailleurs. On n’écrit pas à Lausanne comme on écrit à Genève et plus encore à Paris. Il y a un génie du lieu et c’est le recensement de tout ce qui est sorti de ce creuset particulier et très personnalisé qui constitue la matière historique et vivante du livre de Jean-Louis Kuffer.

Il y a d’abord l’Histoire. Lausanne n’est pas née d’hier. On peut remonter au Moyen Age ou à la Réforme. C’est, en fait, le XVIIIème siècle qui ouvre les feux. L’Anglais Edward Gibbon écrit à Lausanne son grand livre Histoire du déclin et de la chute de l’Empire romain et Lausanne, avec sa position légèrement surélevée et face à son paysage grandiose y acquiert une sorte de statut d’arbitrage au-dessus des tempêtes de l’Histoire. L’hiver, il croise Voltaire qui trouve le climat de Lausanne plus doux que celui de Ferney et qui consulte le docteur Tissot pour des maux d’estomac.

Le XIXème siècle lausannois est très riche. Lausanne, qualifiée de « petite Athènes du nord » par Voltaire, recueille dans son université de grands esprits, tels Sainte-Beuve ou encore Adam Mickiewicz. Benjamin Constant, né à Lausanne en 1767, est devenu le porte-parole des idées libérales. Alexandre Vinet est au centre de la constellation littéraire proprement lausannoise. En 1840, il peut écrire : « Cette ville qui était alors un simple chef-lieu de baillage bernois possédait un renom étendu de politesse et d’urbanité. Les lettres y étaient cultivées ; les étrangers en aimaient le séjour ; une société brillante et choisie s’y trouvait habituellement réunie. »

Mais si tout cela était bon et utile à rappeler, il faut bien dire que ce qui nous a le plus intéressé dans le livre de Jean-Louis Kuffer, c’est notre histoire à nous, celle de la littérature de l’après-guerre, celle de nos contemporains et voisins.

Bien sûr, il y a eu d’abord la première moitié du XXème siècle, dont il faut rappeler, modestement, pour ceux qui en sont les héritiers, qu’elle fut le grand moment de la littérature à Lausanne comme dans toute la Suisse romande. Mais surtout à Lausanne dans la mesure où Ramuz et les Cahiers vaudois ont été à l’origine de ce qu’il faut appeler l’identité littéraire romande. Une identité comme une invention : une manière d’écrire, de ressentir, d’appréhender le monde qui n’était plus celle de Paris et de son génie propre. L’écrivain vaudois et plus généralement romand pourra revendiquer et revendiquera désormais une littérature autonome, confinée dans un espace très petit, mais pas provinciale pour autant, parce que dégagée d’un mode d’être issu de la capitale.

Bien sûr, il y a eu d’abord la première moitié du XXème siècle, dont il faut rappeler, modestement, pour ceux qui en sont les héritiers, qu’elle fut le grand moment de la littérature à Lausanne comme dans toute la Suisse romande. Mais surtout à Lausanne dans la mesure où Ramuz et les Cahiers vaudois ont été à l’origine de ce qu’il faut appeler l’identité littéraire romande. Une identité comme une invention : une manière d’écrire, de ressentir, d’appréhender le monde qui n’était plus celle de Paris et de son génie propre. L’écrivain vaudois et plus généralement romand pourra revendiquer et revendiquera désormais une littérature autonome, confinée dans un espace très petit, mais pas provinciale pour autant, parce que dégagée d’un mode d’être issu de la capitale.

A partir des années 1920, nos écrivains auront un pied dedans (la Suisse politique, économique, administrative) et un pied dehors (la France qui reste notre espace culturel). C’est à Lausanne, à partir du début du siècle, que s’élaborera cette forme d’ambiguïté qui nous définit encore aujourd’hui.

Ce qui est vrai pour Ramuz l’a été aussi pour Cingria et pour tous les écrivains de ce pays nés ici et qui sont restés ici. Ceux qui n’étaient pas d’accord sont partis, tels Cendrars, Pinget ou, dans une moindre mesure, Denis de Rougemont. On remarquera que la plupart d’entre eux n’étaient pas Vaudois, si l’on excepte Edouard Rod. On pourrait presque dire que les Vaudois, et d’abord les Lausannois, sont ceux qui sont restés ou n’ont pas été voyageurs, comme Nicolas Bouvier. Ceux qui sont restés, finalement, ont trouvé les moyens d’écrire et de publier dans leur pays.

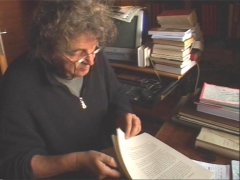

A partir des années 60, Jean-Louis Kuffer a lu, suivi, connu tous les acteurs de la littérature romande et, bien entendu, avant tout les écrivains et éditeurs lausannois. Il a été si proche d’eux, et pendant 40 ans, que personne en Suisse romande n’était plus autorisé à écrire ce livre qui raconte la littérature vue de Lausanne. Il est né à Lausanne et vit et travaille toujours à Lausanne. Il était si pressé d’être critique littéraire qu’il a court-circuité ses études de lettres. D’abord à l’ex-Tribune de Lausanne, de René Langel, puis à 24 heures, il est l’écho, le miroir, l’interlocuteur des écrivains d’ici (en priorité), mais aussi d’ailleurs.

L’histoire littéraire lausannoise, avec ses acteurs, ses mœurs, ses rituels a trouvé ainsi son historien. D’autant plus complice qu’il est l’un des leurs. Proche de l’édition, présent dans toutes les manifestations, il est aussi écrivain et non des moindres. Il n’est pas un aspect de la vie lausannoise culturelle qu’il ne connaisse. Nous avions déjà beaucoup de livres sur nos écrivains, mais très peu qui aient su faire le pont entre le passé et un présent tout proche. La meilleure façon de connaître Lausanne, c’est d’entrer dans ses livres et la meilleure façon d’entrer dans ses livres, c’est de commencer par lire les Impressions d’un lecteur à Lausanne de Jean-Louis Kuffer.

L’histoire littéraire lausannoise, avec ses acteurs, ses mœurs, ses rituels a trouvé ainsi son historien. D’autant plus complice qu’il est l’un des leurs. Proche de l’édition, présent dans toutes les manifestations, il est aussi écrivain et non des moindres. Il n’est pas un aspect de la vie lausannoise culturelle qu’il ne connaisse. Nous avions déjà beaucoup de livres sur nos écrivains, mais très peu qui aient su faire le pont entre le passé et un présent tout proche. La meilleure façon de connaître Lausanne, c’est d’entrer dans ses livres et la meilleure façon d’entrer dans ses livres, c’est de commencer par lire les Impressions d’un lecteur à Lausanne de Jean-Louis Kuffer.

C.F.

Jean-Louis Kuffer. Impressions d’un lecteur à Lausanne. Campiche, 2007, 223p.

Jean-Louis Kuffer. Impressions d’un lecteur à Lausanne. Campiche, 2007, 223p.

Cet article est à paraître dans la prochaine livraison du Passe-Muraille, No 74, décembre 2007.

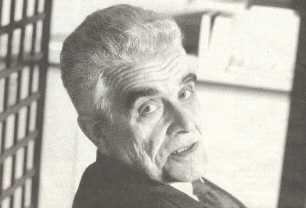

Claude Frochaux, ancien éditeur aux éditions L'Age d'Homme, aux côtés de Vladimir Dimitrijevic, est l'auteur de nombreux livres, romans et essais, parus au Seuil et à L'Age d'Homme, notamment. Son ouvrage majeur s'intitule L'Homme seul, paru à L'Age d'Homme en 1996, Prix Lipp 1997, constituant une vaste réflexion sur l'évolution de la culture occidentale, reprise plus récemment dans Regard sur le monde d'aujourd'hui, paru en Poche Suisse en 2005, à L'Age d'Homme.

Claude Frochaux, ancien éditeur aux éditions L'Age d'Homme, aux côtés de Vladimir Dimitrijevic, est l'auteur de nombreux livres, romans et essais, parus au Seuil et à L'Age d'Homme, notamment. Son ouvrage majeur s'intitule L'Homme seul, paru à L'Age d'Homme en 1996, Prix Lipp 1997, constituant une vaste réflexion sur l'évolution de la culture occidentale, reprise plus récemment dans Regard sur le monde d'aujourd'hui, paru en Poche Suisse en 2005, à L'Age d'Homme.