Avec Les Bienveillantes, son premier roman écrit en français, le jeune Américain Jonathan Littell s’impose d’emblée au premier rang des écrivains contemporains

On annonçait LE chef-d’œuvre, mais les temps que nous vivons, de « coups » éditoriaux en campagnes médiatiques, nous auront échaudé à force de superlatifs à la petite semaine, aussi demandions-nous à voir avant de croire. Or nous venons de lire Les Bienveillantes, pour en être encore sonné, abasourdi, à la fois accablé par l’immense souffrance humaine qui s’y trouve brassée, et formidablement affermi dans la conviction qu’un livre, aujourd’hui plus que jamais, peut nous aider à nous sentir plus humain.

Paradoxalement, c’est dans un voyage au bout de l’inhumanité que nous entraîne Jonathan Littell avec cette confession à la fois glaciale et incandescente d’un officier SS du genre « intellectuel compliqué », et pourtant Les bienveillantes, nous prenant « par la gueule » dès les premières pages, nous paraît une extraordinaire contribution à la meilleure connaissance de l’homme et des plus sombres heures du XXe siècle. L’ouvrage n’est ni un traité ni un reportage : c’est un roman en pleine pâte d’une saisissante vitalité où les faits historiques (de Stalingrad à Auschwitz) et les fantasmes individuels, les idéologies et leur mise en pratique, les tribulations effrayantes des peuples de l’Est européen et les destinées de personnages aux traits captés à la pointe du burin, constituent une substance tourbillonnante, dans l’espace et le temps, ressaisie dans une langue d’une parfaite limpidité, où le narrateur se démultiplie en innombrables personnages par le truchement de dialogues enchâssés. Très intelligent, très musical aussi, et pas que du fait de ses têtes de chapitre courant, dans la foulée de Bach, de la première Toccata à l’ultime, célinienne Gigue…

Le démon gris

Le diable du XXe siècle n’aura pas été un monstre médiéval cornu et fourchu mais un homme ordinaire soucieux de son devoir, comme le fut un Adolf Eichmann, planificateur zélé de la Solution finale. Hannah Arendt suscita la controverse en insistant sur la banalité de ce bureaucrate, et d’aucuns se récrièrent lorsque, dans La chute, le cinéma prêta des traits humains à Hitler. De la même façon, c’est tout ce qui reste humain, vibrant, délicat, fidèle à son absolu, parfois mme attachant, chez Max Aue, qui nous fait mesurer le caractère proprement démoniaque de sa soumission absolue à l’idéologie nazie, qui va lui faire prêter la main à de croissantes abominations. Sur le front de l’Est, en Ukraine où il commence vraiment à se salir ses jolies mains, à Stalingrad où il est blessé, à Auschwitz dont il supervise le rendement (on est loin des puants camions Saurer des premiers balbutiements), dans le chaos apocalyptique final dont il sortira médaillé, Max fait à la fois figure d’épure hallucinée tout en ayant en lui des abîmes. Une scène atroce le voit aider un vieil érudit Tchétchène juif à creuser sa tombe, avec lequel il parle en grec avant de le fusiller : on est dans l’à-pic de la tragédie, d'ailleurs évoqué par le titre, allusion directe aux Erinyes.

Le démon glauque

La face « historique » des Bienveillantes, et tous les aperçus du roman sur la guerre, les dissensions internes de l’armée allemande, l’Ostpolitik et ses impasses ethniques, le mise en place de l’extermination de « tous » les juifs d’Allemagne (c’est Eichmann en personne qui l’annonce d’une voix suave à Max), se déploie sur la base d’une documentation complètement assimilée par la narration. Mais un autre pan du roman n’est pas moins important, touchant à la psychopathologie personnelle du personnage. Comme souvent les obsédés d’ordre et de propreté, Max est intérieurement un chaos, qui se détaille et s’analyse avec une lucidité sans faille. La haine obscure qu’il voue à sa mère l’amènera au crime suprême alors que le seul amour qu’il ait connu, entre ses froides enculades d’homo planqué, s’est porté sur sa sœur qui lui avoue qu’il est « un homme très lourd à porter pour les femmes ».

Il y a du nihiliste absolu chez ce personnage citant Sophocle (« Ce que tu dois préférer à tout, c’est de n’être pas né ») pour vieux vitupérer sa génitrice, mais le plus étonnant est finalement que son effrayante confession nous rende plus vif le goût de vivre et d’aimer…

Jonathan Littell Les Bienveillantes. Gallimard, 904p.

Ces articles ont paru dans l’édition de 24 heures du 2 septembre 2006

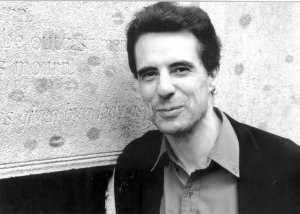

L’auteur d’un tel livre ne peut être un littérateur ordinaire, se dit-on en lisant Les Bienveillantes, tant s’y affirme une connaissance de la vie dans ses aspects les plus tragiques, et quelle incroyable empathie, quelle prodigieuse énergie de synthèse et de transmutation si l’on sait que cet ouvrage de 900 pages a été composé en quatre mois !Et de fait, Jonathan Littell n’a rien du « lettreux » moyen, même s’il connaît la littérature en profondeur, avec Flaubert et Stendhal pour mentors, qu’il pratique lui-même déjà en maître. Né en 1967 à New York, le jeune romancier a de qui tenir, puisqu’il est le fils du célèbre Robert Littell, grand reporter à Newsweek et auteur à succès d’une série de thrillers politiques ou d’espionnage, dont le dernier traduit, La Compagnie, décrivait les rouages de la CIA. C’est pourtant à Paris que Littell fils a passé son bac avant de poursuivre des études de lettres (françaises surtout) à Yale, qui l’ont amené à traduire Maurice Blanchot, Pascal Quignard, Sade et Jean Genet. Par la suite, c’est au front de l’humanitaire, pour Action contre la faim, que le jeune homme s’est fait au feu et au sang, dirigeant des missions en Bosnie, en Afghanistan et au Rwanda, en Chine et en Tchétchénie. En 2001, prenant du recul pour être plus proche de ses deux jeunes enfants, il a décidé de se lancer dans l’étude du génocide nazi qui était l’un de ses pôles d’interrogation depuis des années, le film Shoah de Claude Lanzmann l’ayant marqué initialement et sa réflexion sur le totalitarisme s’étant développée sous divers influences, dont celles de Hannah Arendt et de l’historien Raul Hillberg. Ayant accumulé témoignages et lectures (plus de 200 ouvrages sur l’Allemagne hitlérienne, dont le référentiel Hitler de Kershaw), et s’étant avisé du fait, en ex-Yougoslavie ou au Rwanda, que les bourreaux ne parlaient jamais, Jonathan Littell a choisi la voie du roman pour tenter, en médium, de faire s’exprimer l’un d’eux. Mission accomplie à de multiples points de vue : documentaire, éthique, philosophique et littéraire…