RENCONTRE Dans Passagère du silence, Fabienne Verdier raconte son apprentissage du grand art de la Chine, au prix d'inimaginables difficultés.

RENCONTRE Dans Passagère du silence, Fabienne Verdier raconte son apprentissage du grand art de la Chine, au prix d'inimaginables difficultés.

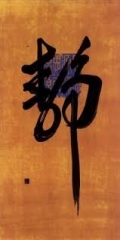

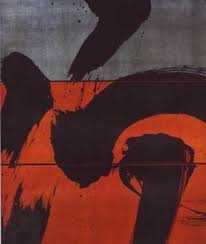

Le rayonnement de certains êtres, par leur œuvre ou par leur simple présence, semble procéder d'une sorte de grâce, et c'est ce qui saisit précisément à l'approche de la peinture autant que de la personne de Fabienne Verdier, dont il émane la même lumière comme traversée de souffle vital. Rien pour autant de l'angélique suavité dans cette aura, ni de flatteur ou de seulement talentueux dans la beauté foudroyante de l'œuvre révélée par L'unique trait de pinceau, dont nous découvrons aujourd'hui de quelle longue et parfois très douloureuse initiation cet art magistral marque l'accomplissement, alors même que Fabienne Verdier se dit toujours et encore, avec son mélange de complète humilité et de malice joyeuse, « une apprentie » ...

Belle façon de rappeler ce qu'elle doit aux derniers maîtres humiliés et offensés de la Chine millénaire, dont l'héritage a été vilipendé par l'atroce Révolution culturelle de Mao, et auprès desquels elle a acquis en dix années très difficiles, et très belles aussi, les bases de l'art de la calligraphie, intimement mêlé à la tradition poétique et à la pensée chinoises. C'est d'ailleurs en hommage à ces grands lettrés, traités comme des gueux par les apparatchiks communistes, que « Mademoiselle Fa », ainsi que l'appelait l'un d'eux, a laissé ses pinceaux une année durant pour raconter son initiation dans un récit bouleversant d'humanité paru récemment sous le titre de Passagère du silence. Au chemin de la Dame

Au chemin de la Dame

Le temps d'une heure dérobée à sa tournée de promotion (une démarche qui lui sied aussi bien qu'un dentier à une crevette), une rencontre éclair avec Fabienne Verdier nous aura du moins permis de vivre, comme hors du temps, ce bonheur rarissime d'un partage immédiat de l'émerveillement que pouvaient inspirer, ce jour-là d'arrière-automne tissé de gris suprêmes et d'airs légers, les soies aux multiples bleus du lac et des monts de Savoie découverts du chemin de la Dame, cette étroite arête aux à-pics surplombant les vignes et l'eau et finissant dans l'entrelacs de ruelles de Rivaz. Or à chaque instant de cette balade, comme un enfant découvrant le monde au matin ou comme le poète chinois ivre au bord de l'étang nocturne plein de scintillements d'étoiles, Fabienne Verdier n'aura cessé de s'exclamer gaiement: « Mais regardez ci, mais regardez ça, mais quelle beauté !»

Et de se rappeler tout haut les premières montagnes contemplées en son adolescence finissante, dans la maison de pierre de

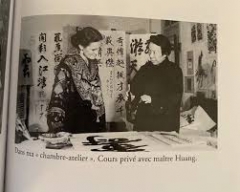

son père sculpteur, au pied des Pyrénées, où deux ans durant il l'aida à éprouver durement, entre pigments broyés et travaux à la vigne, sa vocation d'artiste. Puis d'évoquer la retraite actuelle de son vieux maître Huang Yuan où elle a demandé à un ami d'aller prendre de ses nouvelles: « C'est pour m'enguirlander, une fois de plus, qu'il m'a fait savoir, du fin fond de ses montagnes du Sichuan, que j'étais bien écervelée de m'inquiéter de sa santé alors qu'il est tout occupé à devenir immortel !»

Une ardente exigence

Au naturel, dans les gestes de sa peinture ou dans l'acte de mémoire que représente Passagère du silence, Fabienne Verdier en impose par le même mélange de spontanéité et de présence concentrée, d'extrême sensibilité et de force acquise au fil d'épreuves dont on dirait qu'elle a sciemment recherché les plus dures.

« A 20 ans, explique-t-elle, pour pallier la vacuité prétentieuse d'une certaine ambiance avant-gardiste, et plus précisément l'incurie d'une Ecole des beaux-arts où l'on n'apprenait plus rien et que j'ai vécue comme un cauchemar, je me suis mise à étudier le chinois après avoir découvert les livres de François Cheng sur l'art et la pensée taoïstes, dans lesquels je me suis sentie en harmonie et qui m'ont fait pressentir une échappée de ce côté-là. »

Ce que la jeune femme ne pouvait imaginer, évidemment, c'est que la voie la conduisant à l'antique civilisation chinoise constituerait un véritable chemin de croix dont la première station se situerait à Karachi, où elle serait violentée et abusée par une bande de brutes. Dès son arrivée en 1983 à Chongqing, dans le Sichuan, la candide boursière allait en outre se trouver confrontée aux rigueurs du système communiste et aux séquelles encore sensibles de la Révolution culturelle. Cloîtrée dans une piètre pièce à néon et paillasse à la porte de laquelle un dazibao interdisait à ses condisciples de « déranger l'étrangère » sous peine de graves mesures punitives, surveillée et censée ingurgiter le pire académisme, au milieu de 2000 étudiants encasernés aux gamelles numérotées, elle s'obstina cependant à penser que les gardes rouges n'avaient pas tout éradiqué et qu'il restait quelque part quelque maître à débusquer. Par l'entremise d'un jeune artiste insoumis dont elle ne manqua pas de tomber ensuite amoureuse, elle finit ainsi par rencontrer un vieux peintre et calligraphe taoïste du nom de Huang Yuan, qui commença par lui faire valoir qu'une étrangère, femme qui plus est, ne pourrait jamais suivre l'enseignement d'un maître chinois, proscrit de surcroît !

Le b. a.-ba du bâtonnet ...

Têtue comme une chèvre tibétaine, l'aspirante calligraphe allait cependant déposer, six mois durant, ses rouleaux de calligraphe à la porte du maître qui, bientôt convaincu de ses dispositions, la défia un jour en ces termes: soit dix ans à mon école, soit des nèfles ! Or ce sont ces années d'enseignement à la fois artistique et humain, essentiellement fondé sur le non-dit et brutalement interrompu par les troubles de 1989, que Fabienne Verdier raconte au fil de Passagère du silence. D'un premier stage auprès du maître graveur de sceaux Cheng Jun, qui se fit couper une main par les gardes rouges, aux exercices basiques de la calligraphie (des milliers de bâtonnets à aligner jusqu'à les rendre vivants et vibrants ...) ordonnés par Huang Yuan, la jeune artiste allait progressivement acquérir plus qu'un métier: une connaissance nouvelle et globale engageant sa main-esprit et la préparant à un art libéré de toute contrainte apparente à proportion de la contrainte matérielle affrontée.

Au cours de ces années, la vie quotidienne et les hommes n'auront cessé de faire ressentir le « poids du monde » à Fabienne Verdier, qui raconte aussi les révoltes étudiantes et quelques voyages au Tibet ou chez les minorités malmenées par les Chinois, tels les Yi. Par ailleurs, autre épisode haut en couleur, elle évoque sa participation à la mise sur pied de la tournée des bateliers-chanteurs du Yang-tseukiang accueillis au Festival d'Avignon en 1987.

Frappée à deux reprises par de graves maladies, dont elle subit aujourd'hui encore les atteintes, Fabienne Verdier a également échappé à l'enlisement existentiel du fonctionnariat, dans des circonstances assez cocasses. Alors qu'elle travaillait momentanément à l'ambassade de France à Pékin, elle fut ainsi « rattrapée » par son maître Huang Yuan, venu spécialement du Sichuan pour la houspiller et lui signifier que, tonnerre, il ne lui avait pas prodigué son enseignement pour qu'elle finisse aussi lamentablement ! Se le tenant pour dit, elle interrompit sa carrière de conseillère culturelle et se consacre exclusivement désormais, dans son ermitage d'Ile-de-France, auprès du mari sinophile qu'elle a rencontré à Pékin et de leur fils, à sa passion pour la peinture et à la beauté qui, répètet-elle en son sourire radieux, l'aura finalement sauvée.

Fabienne Verdier. Passagère du silence. Albin Michel, 292 pp. Pour mémoire: L'unique trait de pinceau. Calligraphie, peinture et pensée chinoise. Albin Michel, 175 pp.