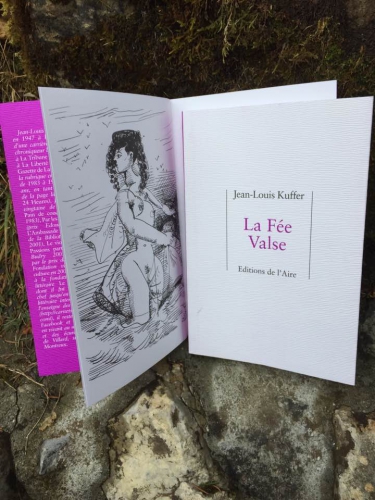

À propos de La Fée Valse

par Jean-François Duval

On ouvre le livre, on lit quelques pages, et tout de suite naît cette impression qu’à chacune d’elles les mots sont essentiellement là pour prendre tout leur bonheur, sous une multiplicité d’éclats. Et tout aussi vite l’on se dit « Mais qu’est-ce que c’est ? De quoi s’agit-il ? A quoi a-t-on affaire ici ? ». D’entrée de jeu (littéralement, car les mot sont bien là pour jouer), on éprouve ce plaisir si particulier d’entrer en déroute.

Si La Fée Valse est composé de plus d’une centaine de textes, la quasi totalité parvient à se tenir sur une seule page, comme si cette seule et unique page leur suffisait comme place de jeu. Comme si cet espace relativement réduit, à ne pas dépasser (par quelques imaginaires contraintes oulipiennes), justifiait et servait d’autant mieux leur profusion et leur éclatement.

A quel genre ce livre appartient-il ? Est-ce de la prose poétique ? De petits textes en prose ? Plus intrigant encore : où donc Jean-Louis Kuffer trouve-t-il ses sujets, ses motifs ? – car tous relèvent du jamais vu, le lecteur s’en avise très vite. Oui, où les trouve-t-il, cet écrivain-là ? Impossible à dire justement (sinon adieu la féerie vers laquelle pointe déjà le titre de l’ouvrage) tant la trame elle-même du recueil repose sur l’exigence d’une surprise, toute fraîche et toute neuve en ses mouvements, dans laquelle croquer – chaque fragment possédant sa saveur propre. « Maudite fantaisie ! », s’écrient d’ailleurs certains (dans le morceau intitulé Petit Nobel). La fantaisie ? « L’ennemi à abattre », poursuivent-ils. Tant pis pour ces mauvais esprits, bataille perdue : ce n’est certes pas dans La Fée Valse que pareil assassinat se laissera commettre. Ici la fantaisie n’est pas à renverser, elle est reine.

Bref, voilà un livre selon mon goût. Car aujourd’hui – et c’est l’un de mes désespoirs –, la situation de la littérature est telle que j’aime que l’on ne puisse rattacher une œuvre à aucun genre bien défini. Je suis contre les genres (même si je lis parfois des romans par un banal souci de distraction comme je regarderais une série télévisée, ce qui n’a rien à voir avec la littérature). S’écarter des genres établis, ne serait-ce pas encore la meilleure façon de ne pas reproduire les schèmes et formes convenues du passé, que perpétue le 90% des livres empilés sur les tables de libraires ? Mieux ! On fait d’une pierre deux coups : non seulement on s’écarte des chemins rebattus, mais le moyen est aussi idéal pour laisser libre cours à l’esprit d’invention. Voilà donc ce qu’on peut d’emblée poser à propos de La Fée valse : ce livre est de ceux qui appartiennent à une essence différente, comme disent les botanistes.

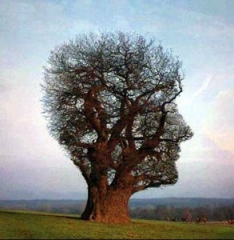

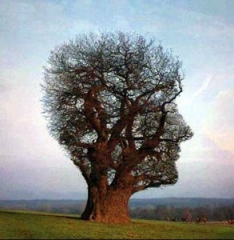

« Qu’est-ce que c’est ? » Essayons tout de même d’aller un peu plus loin dans cette question. Jean-Louis Kuffer (ou son narrateur) nous en fait l’aveu page 90 : « Quand j’étais môme, je voyais le monde comme ça : j’avais cassé le vitrail de la chapelle avec ma fronde et j’ai ramassé et recollé les morceaux comme ça, tout à fait comme ça, j’te dis, et c’est comme ça, depuis ce temps-là, que je le vois, le monde. » Qu’importe évidemment si la péripétie est véridique ou non. Ce qu’il vaut en revanche de noter, c’est ceci : tout l’art de Kuffer, en tant qu’écrivain, relève exactement du même genre d’entreprise.

Ce vitrail cassé d’un coup de fronde et dont on recolle les morceaux, c’est exactement le même vitrail qu’ambitionne d’être La Fée Valse (en quoi le livre est bien à sa place dans la nouvelle et très belle collection « métaphores » créée aux éditions de L’Aire). Le livre de Kuffer est ainsi fait de morceaux, et l’on peut dire à son propos ce que dit l’un des textes à propos des tableaux de Munch : « Les couleurs ne sont jamais attendues et classables, chaque cri retentit avec la sienne …»

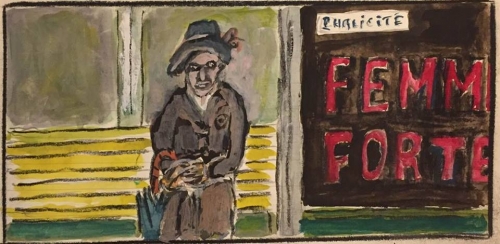

Voilà. La Fée Valse tient du vitrail brisé et recomposé. C’est un ensemble de morceaux. Et qui dit ensemble dit aussi exigence d’harmonie. Une exigence qui, notons-le au passage, nous vient du fond des âges et des traditions. Dans le judaisme par exemple, la kabbale n’a pas d’autre fonction : à dessein, Dieu a brisé sa création comme il l’aurait fait d’un vase, et c’est à l’homme de recoller les morceaux, de recréer le monde. C’est aussi le travail de l’artiste véritable. Ecrivain, sculpteur, compositeur, peintre… Rien d’un hasard si La Fée Valse fait parfois référence à quelques-uns des peintres préférés de l’auteur (Kuffer ne pratique-t-il pas l’art de l’aquarelle, du moins si j’ai bien compris ?). Surviennent donc ici et là les noms de Munch, Soutter, Valloton, Rouault, Van Gogh, Soutine…

Ce qui confirme notre sentiment : La Fée Valse est bien une histoire d’œil, un recueil composé de regards éclatés – mais pas seulement éclatés, répétons-le, puisque leur fonction est de recomposer le réel autrement, d’une façon d’autant plus lumineuse (la lumière du vitrail) qu’elle est poïétique.

On ne recompose pas non plus un vitrail sans que cela tienne de la quête. Et la quête, d’ordre fantasmagorique, est bien présente dans ce livre : ce peut être par exemple celle de la bague d’or de notre enfance, à propos de laquelle le narrateur (l’un des narrateurs car il faut y insister, La Fée Valse tient dans un bouquet de voix) déclare : « Je n’ai pas fini de lui courir après… », avec cette conséquence qui laisse toute sa place aux jeux de l’amour et du hasard : «… au jeu de la bague d’or, déjà, ce n’était jamais celle que je voulais à laquelle il fallait que je me prenne un baiser-vous-l’aurez. » Ce livre se donne comme une poursuite. Et une poursuite joueuse, le jeu avec la langue n’étant pas l’un des moindres plaisirs qui soit ici délivré au lecteur.

S’il fallait trouver un dénominateur commun à ces morceaux, on dira que le principal est précisément celui-ci : le jeu avec la langue, charnelle, vivante, orale, riche de tours et d’expressions, enracinée aussi dans son propre passé, langue française vieille d’un millénaire, et pourtant toujours à se chercher, à se réinventer au travers de quelque trouvaille (Kuffer est très à l’écoute de la langue qui se parle aujourd’hui). On peut gager que l’ouvrage se prête très bien à la lecture en public.

Car c’est un bouquet de voix, il faut y insister : La Fée Valse ne se contente pas de mettre en scène un seul narrateur. Non ! Multiples sont les voix qui se font ici entendre : les narrateurs sont plusieurs, tantôt masculins, tantôt féminins, tantôt singuliers, tantôt pluriels. Ce peut être « Je » mais ce peut aussi être « On », « Il », « Vous », « Nous » ou « Moi ». Qui parle ? (L’oralité tient une grande place dans ce livre). Eh bien, c’est la langue elle-même, dans sa diversité.

Une langue qui jamais ne se laisse prendre au piège d’une fermeture sur soi qui la figerait, mais qui se veut toujours en mouvement, autant qu’il est possible, à force d’explorations et d’inventivité. Ce qu’on sent là, c’est un goût de la faire fuser en expressions diverses, en tours de phrases surprenants… Reprenons la métaphore : c’est comme si l’écrivain s’amusait, page après page, à composer un bouquet à partir de fleurs choisies (les mots) dont tirer des assemblages neufs, originaux, frais, déconcertants.

On ne s’étonnera donc pas, comme il est normal devant un bouquet, que le plaisir soit non seulement verbal, musical, mais aussi visuel. Si bien que l’on va de page en page un peu comme on avancerait dans une riche galerie d’art, s’arrêtant et s’attardant devant chaque tableau pour le laisser infuser et pénétrer pleinement en soi. Que les amateurs de lectures rapides passent leur chemin !

Pour en revenir un instant à la question du genre : a-t-on jamais vu de la satire sociale dans la prose poétique (moi jamais, mais je ne sais pas tout) ? J’y vois une preuve de plus que La Fée Valse s’écarte de ce genre-là, car de la satire sociale, il y a en bien, ici ! Ainsi lorsque, en ironiques Majuscules, il est question d’un tout jeune nouveau comptable du Service Contentieux de l’Entreprise. Ou de la personne préposée aux Ressources Humaines (curieuse expression qu’on n’entendait jamais dans les années 60).

Le livre de Kuffer ne manque pas de moquer ainsi, par un effet de contraste, toute la distance qui sépare le monde de l’art de celui dont une certaine novlangue nous fait vainement miroiter les facettes, en dépit de son grand Vide. Passons.

Il y a un dernier point : La Fée Valse se garde d’être explicite (où serait le mystère ? quel espace serait encore réservé à la fantaisie ?). Non, ces morceaux de féerie précisément ne visent pas à épuiser ce que la langue peut dire : en tout, le livre préserve la part de l’imaginaire, et finalement de l’incompréhensible. L’auteur sait très bien cela : pas plus que le fameux « Traité uniquement réservés aux fous » du Loup des steppes de Hermann Hesse ne s’adresse à tous (Hesse a soin de nous en prévenir), La Fée valse ne se laisse saisir par ce qu’il est convenu d’appeler le « lectorat », sorte d’entité vague composées d’amateurs de lectures faciles, digestibles à souhait, fourguées comme des plats prépréparés pour le plus grand nombre possible. Non, La Fée Valse, on l’aura compris, est à placer au rayon des livres rares.

J.-F.D.

Jean-Louis Kuffer, La Fée Valse, éd. de L’Aire. Troisième titre paru dans la nouvelle collection « Métaphores ». (Le livre y est un bel objet, idéal en soi, s’offrant comme un cadeau à faire aux autres ou à soi-même).

C'est entendu: nous aimons bien les ânes. Nous qui partageons, sur l'alpage de La Désirade, l'air de trois baudets en 3D, nous savons de quoi nous parlons. Mais nos ânes voisins, placides à l'ordinaire, sont assez sages pour ne point se vexer du fait que nous traitions parfois tel ou tel bipède d'âne bâté, peu soucieux en somme de leur "cause" en tant que telle. Or tel est bien le sujet de la foucade de Philippe Muray: la "cause" des ânes et de leur dignité devenant un combat. Et de citer les exemples précis d'élus ou de communes de France s'inspirant de la Bible pour enjoindre la citoyenne ou le citoyen de ne point prendre le nom de l'âne en vain. Et de brocarder l'asinothérapie, visant au ressourcement de l'individu stressé par la compagnie des ânes, entre autres fadaises.

C'est entendu: nous aimons bien les ânes. Nous qui partageons, sur l'alpage de La Désirade, l'air de trois baudets en 3D, nous savons de quoi nous parlons. Mais nos ânes voisins, placides à l'ordinaire, sont assez sages pour ne point se vexer du fait que nous traitions parfois tel ou tel bipède d'âne bâté, peu soucieux en somme de leur "cause" en tant que telle. Or tel est bien le sujet de la foucade de Philippe Muray: la "cause" des ânes et de leur dignité devenant un combat. Et de citer les exemples précis d'élus ou de communes de France s'inspirant de la Bible pour enjoindre la citoyenne ou le citoyen de ne point prendre le nom de l'âne en vain. Et de brocarder l'asinothérapie, visant au ressourcement de l'individu stressé par la compagnie des ânes, entre autres fadaises.  Cet air revigorant déboule ainsi dans ce petit recueil épatant faisant pendant pratique (à glisser dans le sac Vuitton de Madame ou le baise-en-ville de Monsieur) aux plus substantiels volumes des Exorcismes spirituels et autres réflexions d'Après l'Histoire, gratifié d'une introduction anthume de Jean Baudrillard ( Le malin génie de Philippe Muray) et d'un hommage final de François Tailandier qui saluait, au lendemain de sa disparition, la "voix singulière" d'un esprit libre "qui n'aura jamais voulu collaborer au lieu commun, ce perchoir de l'intelligence endormie"...

Cet air revigorant déboule ainsi dans ce petit recueil épatant faisant pendant pratique (à glisser dans le sac Vuitton de Madame ou le baise-en-ville de Monsieur) aux plus substantiels volumes des Exorcismes spirituels et autres réflexions d'Après l'Histoire, gratifié d'une introduction anthume de Jean Baudrillard ( Le malin génie de Philippe Muray) et d'un hommage final de François Tailandier qui saluait, au lendemain de sa disparition, la "voix singulière" d'un esprit libre "qui n'aura jamais voulu collaborer au lieu commun, ce perchoir de l'intelligence endormie"...

Lire Timothy Findley

Lire Timothy Findley