(Lectures du monde, 2021)

« GARDE ÇA POUR TOI ! ». – Je n’ai pas besoin qu’L. me le recommande : cela va pour ainsi dire de soi, et disons que ça se précise et s’accentue avec l’expérience et la sensibilité de l’âge vu que ça m’est arrivé, plus souvent qu’on mon tour, de chiffonner certains (j’entends : certaines et certains) dans mes carnets publiés sans user d’initiales (je trouve ça un peu hypocrite, quand l’écrivain G.H. dégomme son pair sous les initiales de N.B.) ou en jouant de clefs et de périphrases, mais je souscris de plus en plus à la discrétion, malgré l’évidente indiscrétion que suppose toute publication, et donc je ne parlerai pas du dernier rapport de l’oncologue grec S.P. ni du personnage en question, de ce qui nous est tombé dessus en avril dernier par décret fatal et avec un raffinement dans la cruauté intéressant la Recherche jusqu’à Singapour, ni de ce que j’observe et note au fil de toutes nos conversations avec nos amies Josyane (prénom fictif) et Héloïse, qui en «savent un bout» en tant que pros de la soignance palliative.

Cela étant, je ne crois pas être indélicat en précisant qu’un début de sympathie personnelle est née entre nous et le jeune spécialiste barbu/masqué aux yeux et aux rondeurs de grand ourson, auquel j’ai appris l’autre jour que son prénom de Sotiros n’était porté que par 2555 personnes «au monde», selon Wikipedia, ce qui l’a fait rire en ajoutant que sa région seule en comptait déjà une floppée…

LE TRAÎTRE. – Le scribe usant de l’autofiction, ou publiant son «journal» de son vivant, se trouve potentiellement dans la situation d’un ennemi par rapport à son milieu ou à sa famille, rappelle Martin Amis dans l’espèce de roman sciemment autobiographique que constitue Inside story, où il aborde la question de l’autofiction à propos de Kingsley, son père fameux, et de son ami Saul Bellow, mais lui-même est du genre assez retors pour que son récit soit bel et bien un roman par l’espace qu’il ouvre et l’usage "en abyme" très inventif qu’il fait de ses personnages, à commencer par la figure épique de Christopher Hitchens, et Nabokov dont il va relancer la veuve, de Philip Roth et de Ian McEwan qu’il tutoie, etc.

L’écrivain sérieux étant fondamentalement un espion et un agent double, la seule question à résoudre pour lui en la matière, sans parler des imprudences ou des provocations idiotes intéressant les occurrences judiciaires de bas étage qui alimentent les médias actuels, est celle du respect humain, mais quel amateur sincère de littérature voudrait se priver des pages de Paul Léautaud au chevet de son père qu’il observe en train de «décéder un peu plus », à cela près que le défunt n’est plus de ce monde au moment de la parution d’In memoriam, sûrement le plus saisissant de ses livres du point de vue émotionnel, comme Julien Green a interdit que son journal intégral fût publié avant un quart de siècle suivant sa mort et celle de ses proches.

En ce qui me concerne, et dès ma jeunesse de lecteur, j’ai été très attiré par les « journaliers » d’écrivains (l’expression est de Jouhandeau) avant de rédiger et de publier des carnets, et la façon de Jouhandeau, précisément, de parler de son Elise, devenue mythique, à laquelle l’attache un «lien de ronces», m’apparaît comme une sorte de parangon de ce qu’on peut faire quand on a, en se gardant de la muflerie, le style pour sublimer le premier degré du caquetage quotidien.

Certains en jugent sévèrement, comme Chardonne et Morand assimilant les journaliers de Jouhandeau à «du pipi », mais les meilleurs auteurs sont parfois les moins avisés pour juger leurs confrères d’une autre espèce, comme l’a prouvé Nabokov en radotant pas mal à propos de Faulkner ou de Dostoïevski...

Souvenirs persos : après la parution de Lionel Asbo ou l'état de l'Angleterre, roman qu’on pourrait dire punkoïde de celui que les publicitaires ont appelé le Mick Jagger de la littérature anglaise, ayant pris rendez-vous avec Martin Amis, que j’imaginais un grand mec efflanqué à rictus, je retrouve un mince dandy plutôt court sur pattes et en joli pardessus demi-saison (il pleuvote au jardin du Luxembourg) que je fais rire en lui racontant je ne sais plus quoi à propos de Wyndham Lewis ou d’Ivy Compton-Burnett dont nous parlons comme de vieilles demoiselles lettrées en nous abritant ensuite sous mon grand parapluie quand la pluie parisienne se met à tambouriner, peut-être en évoquant aussi Somerset Maugham sirotant un drink sous un grand tulipier ou G.K. Chesterton libérant trois places dans le bus en levant son vaste derrière ; et de Jouhandeau je ne me rappelle que les mots de sa première lettre, quand j’avais quand même vingt-deux ans et des poussières et qu’il m’appelait, au premier jour de l’an 1970, « mon enfant »…

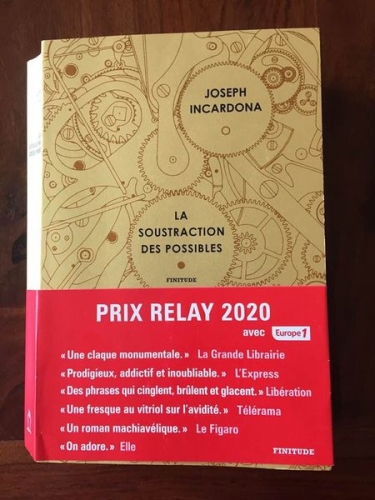

UN MEC SÉRIEUX. – C’est ce que je me suis dit de Joseph Incardona après avoir lu La soustraction des possibles : sérieux.

Se jouant d’un genre clinquant qui souvent ne relève que de l’habile fabrique, alors qu’il y a là un Mensch en souterrain, un type de cœur et une voix.

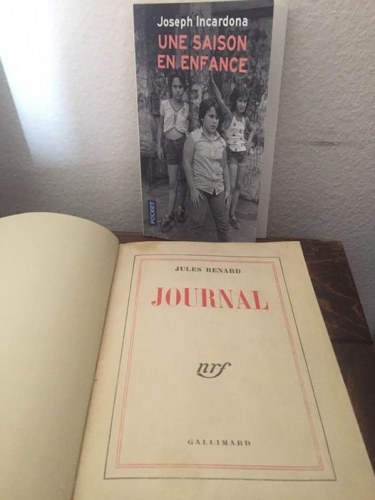

Sur quoi, lisant Une saison en enfance, dont je cite des passages entiers à Lady L., à commencer par l’incipit (« Mon père avait perdu son travail, et il fallait à nouveau déménager »), je me dis : un garçon bien, loyal, réglo, dont chaque mot est vécu et pesé sans peser dans le pathos, qui parle bien de sa mère et bien de son père dont il comprend les affrontements qu’il subit et qui le font grandir, un véritable écrivain dont la probité faussement sèche me rappelle Jules Renard dans un tout autre biotope (son arrivée en Sicile avec ses parents, chez le nonno et la nonna, est un morceau d’anthologie), avec cette phrase que me citait un soir Dimitri comme exemple de la parfaite économie poétique, derniers mots du Journal que je relis sans discontinuer sur l’exemplaire que le même Dimitri m’a filé, annoté par Albert Caraco qui l’avait fait relier pour sa bibliothèque, édition 1935 de la NRF – c’est le 6 avril 1910, il a 46 ans et s’éteindra le 22 mai : « Je veux me lever. Cette nuit. Lourdeur. Une jambe pend dehors. Puis un filet coule le long de ma jambe. Il faut qu’il arrive au talon pour que je me décide. Ca séchera dans les draps, comme quand j’étais Poil de carotte »…

À L’ISBA. – Avant les pétards des connards du soir, prenant le relais des explosions de clapets des moteurs de cylindrées gonflées des petits merdeux mal rasés de fins de semaine sous nos fenêtres, nous prenons la tangente, avec le sieur Snoopy, pour les hauteurs où nous nous retrouvons dans les hautes herbes non broutées des alentours de mon isba d’été (notre ami Pascal a décalé la montée des bestioles pour je ne sais quelle raison…), et là je constate, dans l’odeur sèche et un peu merdeuse de renfermé, qu’un Animal - probable descendant des loirs que j’ai délogés à La Désirade, à deux cents mètres de là sur la même courbe de niveau, pour les recycler en ce lieu plus sauvage – s’est exercé les canines sur un bouchon de bouteille de thé froid Naturaplan avant de s’attaquer au coin de cuir de Russie du fauteuil d’Oblomov et à ses bases de bois dont il a émietté une partie ; et je me promets d’y revenir avec les ustensiles de nettoyage adéquats, mais dans l’immédiat je retrouve, sur ma table, l’exemplaire dédicacé, par Roberto Calasso, d’un livre typique de sa manière de grand rêveur érudit, lui qui vient de nous quitter à ce que m’a appris l’autre jour la Professorella ; et quart d’heure plus tard, après avoir un peu aéré et refermé mon antre, Snoopy ayant filé entre temps à mon insu mais je sais où : droit à la Désirade où je surprends, dans leur capharnaüm inimaginable de jouets et de livres et de fringues empilées – la vraie maison du bonheur de Mamma Helvetia Bordelica - , notre Loyse (prénom de rechange pour publication) et son Larry + les deux tourbillons qui ne contribuent pas peu, avec Lady L. , à nous retenir du coté de la vie, etc.

DANS SES BRAS. – Je reviens ce matin à Metin en reprenant son roman « théopoétique », comme dirait Peter Sloterdijk, et de retrouver son image de « Petit Paradis », à la première page de L’homme qui peignait les âmes, me fait dire à Lady L. que c’est ça que nous allons arranger au bas de la prairie de la Désirade, à côté de l’épine noire où «reposent» déjà les cendres de Katia : un petit mausolée style Chine ancienne où se retrouveront les cendres de Philip et les nôtres à nous, celles de nos gendres s’ils sont d’accord, de nos filles et de leurs enfants vers la fin du siècle ou peut-être même après, sait-on avec le complot transhumaniste qui se prépare.

Mais ce qui compte plus en l’occurrence, ce sont les bras de ma bonne amie, bien vivants à côté de moi, sa peau plus douce que celle d’un enfant de lait (le plus souvent un peu trop molle, sur un bras trop court pour y allonger sa tendresse), et comme nous nous le disons tous les jours depuis que la Bête a commencé de nous menacer de ses pinces et que nous emmerdons en attendant: de moment en moment… (Ce dimanche 1er août)

Après Joël Dicker, Quentin Mouron et quelques autres, Joseph Incardona, dans son étonnant dernier roman, La soustraction des possibles, prouve que l’on peut jouer avec les codes et stéréotypes du roman noir ou du thriller d’investigation sociale sans se détourner d’un certain héritage culturel ou littéraire romands, au point de nous faire croire qu’un mafieuse corse puisse s’enticher follement des romans de Ramuz, entre autres intuitions prometteuses…

Après Joël Dicker, Quentin Mouron et quelques autres, Joseph Incardona, dans son étonnant dernier roman, La soustraction des possibles, prouve que l’on peut jouer avec les codes et stéréotypes du roman noir ou du thriller d’investigation sociale sans se détourner d’un certain héritage culturel ou littéraire romands, au point de nous faire croire qu’un mafieuse corse puisse s’enticher follement des romans de Ramuz, entre autres intuitions prometteuses…