Feuilleton social visant à rendre justice à une France périphérique sinistrée par la crise industrielle, Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu s’en tient à un tableau de société à la fois précis et empathique, mais à la fois convenu, voire complaisant, dont l’observation reste assez pauvre et les personnages ténus. Le roman populiste (sans guillemets) a fait bien mieux !

Alain Soral exulte: le prix Goncourt 2018 vient en effet de couronner le roman d’un vrai petit Français qui évoque le quotidien plombé d’autres vrais petits Français dont l’un d’eux, prénommé Anthony et observé durant sa «guerre» de 14 à 18 ans, se fait maltraiter par un jeune Arabe fourbe et dealer, qui lui pique la moto que lui-même a empruntée à son paternel, lequel est chômeur et alcoolo alors qu’Hèlène, la mère, se débat entre assistante sociale et non assistance affective, etc.

Nicolas Mathieu se félicitera-t-il de la caution bruyante de Soral l’extrémiste national-socialiste, qui affirme que le «prestigieux prix littéraire commercial va d’habitude à un livre qui traite du nazisme, de la collaboration, de la Shoah ou d’une enfance persécutée pendant les années 30 » ?

Rien n’est moins sûr évidemment, vu que l’auteur de Leurs enfants après eux n’a rien d’un idéologue d’extrême-droite, bien au contraire : son roman est tout imprégné d’empathie sympa, comme on dit aujourd’hui, on ne peut plus «à l’écoute» de ses personnages dont il reproduit le langage avec une exactitude mimétique, comme dans ce premier dialogue d’anthologie, au bord d’un lac aux eaux polluée, à l’été 1992, entre Anthony et son cousin :

« Le cousin roulait déjà un deux-feuille de beuh.

- Putain.

- Ouais.

- Qu’est-ce qu’on fait ?

- J’sais pas».

Nicolas Mathieu, qui avait quatorze ans en 1992, connaît le milieu de la France d’en bas qu’il évoque, autant qu’il est imprégné de la mentalité « djeune » de l’époque, dont ses personnages sont autant de stéréotypes. Son récit très fluide et « facile à lire » relève à la fois du croquis de mœurs et de la romance adolescente marquée par l’ennui, l’impatience de baiser, les fiestas tribales et la quête d’emplois. De ce matériau humain, une Annie Saumont a tiré de belles brèves nouvelles acérées et tendres à la fois, qui avaient le mérite de la densité et de la brièveté.

Avec le roman de Nicolas Mathieu, qui ne manque au début ni de charme ni d’assez belles évocations «en plein air», tissé de phases bien calibrées, aux chutes de chapitres àvives relances et dont le «scénar» bien structuré fait déjà voir déjà la série télé qu’on en tirera, tout s’étire au contraire comme un long fleuve plus ou moins intranquille, dans cette France des périphéries dont une partie se soulève ces jours en arborant un gilet jaune – et l’on a « vendu » ce roman, avant le Goncourt, comme une chronique des «vraies gens», pour donner une somme de composantes indéniablement «vendeuse».

Pitch de l’ouvrage repris à foison dans les présentations médiatio-publicitaires du chouette lauréat «Avec ce livre, Nicolas Mathieu écrit le roman d’une vallée, d’une époque, de l’adolescence, le récit politique (sic) d’une jeunesse qui doit trouver sa voie dans un monde qui meurt. Quatre étés, quatre moments, de Smells Like Teen Spirit à la Coupe du monde 98, pour raconter des vies à toute vitesse dans cette France de l’entre-deux, des villes moyennes et des zones pavillonnaires, de la cambrousse et des ZAC bétonnées. La France du Picon et de Johnny Hallyday, des fêtes foraines et d’Intervilles, des hommes usés au travail et des amoureuses fanées à vingt ans. Un pays loin des comptoirs de la mondialisation, pris entre la nostalgie et le déclin, la décence et la rage». Mais encore ?

Du « sociétal » au grand ou petit pied…

Vous avez quelque chose, me demandera-t-on peut-être, contre le récit à valeur de témoignage social ou politique ? Vous suivez la moustache de Mallarmé quand elle frémit à l’idée que la littérature puisse se salir ses blanches mains dans le « reportage universel ». Pas du tout !

De Jules Vallès, avec sa magnifique trilogie (L’enfant, Le bachelier, L’insurgé) à Emile Zola, au tournant du siècle passé, et ensuite de l ‘immense fresque « unanimiste » de Jules Romains, dans Les Hommes de bonne volonté (que les « purs littéraires » accoutument de dédaigner sans y avoir mis un bout de nez), à l’inoubliable Sang noir de Louis Guilloux, figure majeure de ce qu’on a appelé le roman populiste - sans l’actuelle connotation péjorative -, et jusqu’au formidable Faubourg des coups-de-trique d’Alain Gerber (prix du roman populiste en 1982), les « vraies gens » - pour parler comme Marie-Chantal la Parisienne qui «va au peuple» avec la même attention que les vieilles ganaches de l’académie Goncourt , ont inspiré les meilleurs écrivains.

Autant dire que ce n’est pas par préjugé «élitaire» ou mépris des «petites gens» que je bémolise mon enthousiasme à la lecture du Goncourt 2018 : c’est simplement que je reste sur ma faim, même à en comparer le propos social ou politique à la série télé danoise Rita, dont l’aperçu qu’elle donne de la jeunesse me semble beaucoup plus riche et nuancé, ou plus près de nous à la série romande Romans d’ados, dans un contexte certes plus soft mais avec des point communs dans la psychologie et le désarroi juvénile.

Pour en revenir à la littérature française actuelle à « vues » sociales ou politiques prédominantes, la comparaison pourrait se faire aussi avec deux romans récents remarquables, dont la riche substance humaine fusionnait avec l’observation socio-polique et, portée en outre par une écriture affûtée, à savoir Naissance d’un pont de Maylis de Kerangal (prix Médicis 2010) et Des châteaux qui brûlent (2017) d’Arno Bertina, qui eût fait un Goncourt aussi présentable sinon plus que celui de Nicolas Mathieu.

Celui-ci saura-t-il résister au nivellement de la littérature par l’idéologie (n’est-ce pas Soral ?) ou par les «lois du marché» et l’emballement d’un public qui ne demande pas plus au livre qu’à un tour operator possiblement low cost ? Tout devenant matière à feuilleton genre Joël Dicker relooké glamour par Jean-Jacques Annaud : suite au prochain épisode

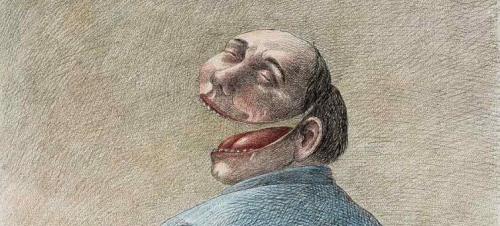

Dessin: Matthias Rihs. Copyright Rihs/BPLT.