Après sa création récente, Le Mystère d’Agaune, oratorio de Richard Dubugnon, sur un livret de Christophe Gallaz, sera repris le 25 novembre prochain en l’abbaye de Saint-Maurice. Ce sera l’occasion, à ne pas manquer, de découvrir une œuvre magnifique aux résonances multiples, dont le premier enregistrement reste actuellement en ligne sur le site de la RTS...

Ce n’est peut-être pas l’event «tendance» du moment, mais c’est, bien plus sûrement, un événement musical marquant que nous vivons à la découverte du Mystère d’Agaune, qui saisit aussitôt par sa puissance expressive, du triple point de vue vocal, choral et orchestral, et par l’intensité émotionnelle que dégagent ses thèmes puisqu’il est question, notamment, de violence fanatique à connotation religieuse, sur fond de massacre légendaire.

Au lendemain de la création de l’ouvrage (le 28 octobre dernier), l’on pouvait lire les lignes qui suivent sous la plume de Jean-François Cavin, qui n’a pas la réputation de s’exalter à bon marché : « Nous avons rarement été impressionné autant par une création, si forte qu’on a le sentiment d’avoir assisté à la naissance d’un chef-d’œuvre digne de figurer au répertoire des grands oratorios. Dubugnon est un de nos meilleurs compositeurs. Sa musique, qui sait être savante, n’est nullement cérébrale ; elle est vivante, elle parle au cœur » (La Nation, no 2109, du 9 novembre 2018).

Initialement intitulé Saint-Victor, lequel est aussi bien le patron de l’église d’Ollon, l’oratorio rebaptisé Le Mystère d’Agaune - le nom d’Agaune désignant le bourg devenu Saint-Maurice - retrace les tribulations de cet officier de la légion thébaine , aux çôtés de saint Maurice, martyrisé pour avoir refusé d’abjurer sa foi, vers l’an 300 de notre ère. Ce n’est pourtant que 100 ans plus tard que l’épisode est devenu fondateur sous la plume de l’évêque de Lyon, ainsi que le livret de Christophe Gallaz le rappelle au passage.

Mais la dramaturgie du livret en question n’est pas documentaire ou édifiante pour autant. S’inspirant de la tradition orale des mystère médiévaux, elle se colore immédiatement de traits populaires à bon renfort d’adresses au public, de sorte à inscrire notre petite histoire dans la grande Histoire et à tous les temps de la condition humaine. Couteaux aiguisés, mugissements de sirènes, pin-pons des services du feu profane, et c’est parti pour une narration alternant les voix des solistes et du choeur, en crescendo tantôt éclatant et tantôt s’apaisant en douces inflexions sottovoce.

Richard Dubugnon a commencé d’écrire cet oratorio au moment des attentats de 2015, à Paris, et d’emblée le lien émotionnel s’établit entre notre présent (de la Syrie au Yemen, ou de Gaza au martyre des coptes, etc.) et le passé des sempiternelles souffrances que l’homme s’inflige au nom de ses croyances, avec toutes les interrogations, désarrois, colères, déplorations que cela suppose.

Tout cela qui nous échappe, bien entendu, à la première écoute du Mystère d’Agaune, ainsi que le relève Jean-François Cavin, mais qui n’en est pas moins là et que les mots et plus encore la musique suggèrent et soulignent, modulent et incarnent.

Dans l’immédiat, l’enregistrement de l’ouvrage à sa création, au temple d’Ollon, peut toujours être écouté sur le site de la radio romande (https://www.rts.ch/play/radio/lheure-musicale).

Par ailleurs, il m’a semblé intéressant de poser quelques questions à Richard Dubugnon sur les tenants de cette aventure créatrice à quatre mains, superbement mise en valeur par ses interprètes professionnels et amateurs.

Entretien avec Richard Dubugnon

- Qu’est-ce qu’un oratorio ? Et quel est à votre goût le top 3 (ou 7) des oratorios existants ?

- C’est un drame lyrique sur un sujet religieux, parfois profane, souvent écrit pour solistes, chœur et orchestre. Mes oratorios préférés sont par ordre chronologique : la Passion selon Saint Matthieu de J.-S. Bach, la Messe luthérienne en Fa majeur du même compositeur, la Petite Messe solennelle de Rossini (1864, qui donna le modèle instrumental originel pour le Mystère d’Agaune : piano et harmonium), le Requiem de Verdi (1874), le Stabat Mater de Szymanowski (1926), le Requiem de Ligeti (1965), la Passion selon Saint Luc de Penderecki (1966). J’ajouterai bien en bonus la Liturgie de Jean Chrysostome de Rachmaninov (1910), la Symphonie des Psaumes de Stravinski, (1930) et Jeanne au bûcher d'Honegger (1938).

- Quel est votre rapport avec la musique dite sacrée ?

- Je suis un "athée - mystique", à savoir que je crois à la science et à l’évolution des espèces, sans renoncer au mystère, à l’incompréhensible et l’impalpable et à tout ce qui n’a point encore été découvert. Je ne rejette pas les créations artistiques extraordinaires que le sentiment religieux ont pu susciter : tous les symboles, les architectures, arts visuels et sonores m’inspirent et me donnent envie d'inventer à mon tour. Le besoin de créer révèle l’aspect le plus fondamental de l’homme depuis la révolution cognitive, à savoir son besoin d’imaginer ce qui n’existe pas.

- La musique à connotation religieuse a-t-elle encore un sens dans un monde tel que le nôtre ?

- « Si la musique parait exprimer quelque chose, ce n’est qu’une illusion et non pas une réalité » disait Stravinski. Elle n’exprime donc rien d’autre qu’elle-même et les auditeurs et interprètes y trouvent les connotations qu’ils veulent, accordées à leurs sensibilités ou spiritualités les plus diverses. Une même musique peut exalter un catholique, un baptiste, un Mormon, un Communiste et j’en passe. Selon moi, l’Art (tout comme la vie, et donc les hommes) précède la religion (au mieux, lui est simultané), il est donc d’une expression plus essentielle, plus humaine, qui va au delà des différentes croyances. Tout en étant profondément croyants, des compositeurs comme J.-S. Bach, Messiæn, Poulenc ont su transmettre une force dans leur art qui va au delà du sentiment religieux, puisqu’il touche des « impies », non croyants ou infidèles. Inversement, des compositeurs mécréants comme Mozart, Richard Strauss et beaucoup d’autres, peuvent toucher des personnes religieuses qui trouveront « leur compte » dans leurs musiques.

- Quelle a été la genèse, pour vous, du Mystère d’Agaune ?

- Le Festival de l’Automne Musical d’Ollon (VD), pour célébrer son dixième anniversaire, a désiré me passer commande d’un oratorio sur l'histoire de Saint Victor d'Agaune, saint patron du lieu. J’avais voulu dès le début sortir du simple récit du massacre de la Légion Thébaine et en faire un message de paix contemporain, à l’image de Paul Claudel et Arthur Honegger lorsqu’ils décidèrent de faire leur Jeanne au bûcher. J’imaginais alors un modèle d’oratorio avec deux récitants, homme et femme, un peu comme des présentateurs de téléjournal, un chœur, un piano et harmonium, la même instrumentation que la Petite Messe solennelle. J’avais reçu en 2014 le Prix Musique de la Fondation Vaudoise, la même année qu’elle distinguait Christophe Gallaz, qui me sembla être alors le partenaire idéal pour le livret, car je le connais depuis de longues années et j’admire la méticuleuse précision et la force poétique de ses écrits.

- Quel sens particulier revêt ici le terme de Mystère et quelles résonances possibles en notre époque ?

- Le mystère d’Agaune est modelé sur les mystères du Moyen-âge, un genre théâtral et musical qui mettait en scène des sujets religieux ou profanes sur le parvis des églises, s’adressant au peuple par le biais d’allégories, de textes et de symboles, afin de lui révéler le sens caché et profond des choses. Je suis convaincu de l’efficacité du « spectacle vivant » à notre époque où tout est dématérialisé, où la communication est virtuelle et où nous sommes assujettis aux médias digitaux. Les artistes en chair et en os ont un pouvoir de communication (je dirai d’éducation) incomparable, qui nous ramène à l’époque des conteurs, griots, bardes et trouvères en tout genre. Les enfants en sont la preuve : ils n’oublient pas un concert ou une visite au cirque aussi facilement qu’un dessin animé ou un jeu vidéo.

- Comment avez-vous travaillé avec Christophe Gallaz ?

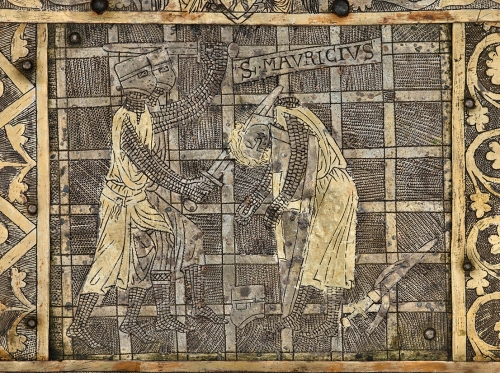

- Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois pour parler du sujet, en buvant des verres au Café de l’Europe (Lausanne). Nous sommes aussi allés visiter le trésor à l’Abbaye de Saint Maurice, sous les auspices du commissaire de l’exposition, Pierre-Alain Mariaux, que je salue au passage. Les premiers six mois consécutifs, Christophe n’a rien produit, ce qui m’a mis dans un état de panique quasi-mystique. Puis après une série de coups de semonces téléphoniques, il a fini par pondre le texte en écriture quasi-automatique, ce en quelques semaines et à ma plus grande joie, car j’étais en retard sur deux autres commandes à cause de ce délai. Nous avons communiqué par email, avec des feed back mutuels très enrichissants. Bien que n’étant pas musicien, Christophe est mélomane et possède un sens très poussé du rythme déclamé et des idées précises pour les didascalies. Il s’inquiétait au début de faire des rimes ou des pieds dans ses vers, mais je l’en ai dissuadé, précisant que la musique serait là pour donner des effets purement sonores au texte.

- Comment la création s’est-elle développée avec vos interprètes ?

- La création de ce mystère a été frappée d’une malédiction digne de celle de Toutankhamon, avec pas moins de trois décès et plusieurs désistements. Tout d’abord, Anne Cunéo, alors pressentie pour le livret avant Christophe, décède. Puis c’est le tour d’Olivier Faller, alors directeur de l’Automne Musical d’Ollon, qui nous quitte brutalement à cause d’un arrêt cardiaque. Le troisième à nous quitter fut l’organiste de Barbarie d’origine, Jérôme Capeille, des suites d’un cancer. Heureusement, son frère Didier put reprendre le flambeau, étant le seul à pouvoir manipuler l’engin et perforer les cartons nécessaires. Plusieurs chanteurs ont du déclarer forfait pour diverses raisons, qui furent suivis du pianiste Pierrre Goy, à cause d'un burn out. Bien que j'avais pu rendre la partition dans les temps, les organisateurs du festival ont mis un temps inexplicablement long à commander les piano-chant pour les choristes et cela mettait en péril leur travail, vu qu’ils ne sont pas professionnels. Nos soucis ne s’arrêtaient pas là, car la veille des répétitions, la soprano Christine Buffle se retrouva complètement aphone à cause d’une grippe ! Nous devions trouver quelqu’un le jour-même, qui nous vint de Paris sous la forme de l’ange salvateur qu’est Karen Wierzba.

- Cet oratorio opus 52 prend-il une place particulière dans la suite de vos compositions ?

- Il s’agit déjà de l’opus 80 ! Je me sers des numéros par souci d’ordre dans mes pièces, mais je m’y perds moi-même. Certains numéros ne pas sont dans l'ordre chronologique, d’autres sont inexistants et certaines œuvres n’en ont pas. Ce Mystère d’Agaune tient une place affective très particulières cependant, car outre son message politique, mystique ou purement musical, il reflète mon souci de retour à la simplicité, à une expressivité plus immédiate, un langage plus accessible et direct, pour permettre aux interprètes une plus gande palette d’interprétations possibles et aux auditeurs de ressentir les émotions les plus diverses, conformément à leurs sensibilités, spiritualités et croyances de tous horizons. En un mot : il s’agit d'une œuvre libre, ouverte, offerte à tous pour le bonheur de tous...