À propos du premier long métrage du jeune réalisateur hongrois Laszlo Nemes, Le fils de Saul.

À propos du premier long métrage du jeune réalisateur hongrois Laszlo Nemes, Le fils de Saul.

«L’enfer est l’asile d’aliénés de l’univers où les hommes seront serons persécutés par leurs souvenirs », écrivait R.A.Torrey, et sans doute la mémoire humaine se trouvera-t-elle persécutée à jamais au souvenir d’Auschwitz, entre autres lieux infernaux conçus par notre espèce.

On a dit et répété que ce qui s’est passé en ce lieu relevait de l’indicible, et qu’il était même obscène de le représenter de quelque façon que ce soit tant l’horreur y semblait « absolue », et pourtant maints écrivains, historiens, musiciens ou cinéastes ont bravé cette injonction par ailleurs discutable – comme si la Shoah était la seule« horreur absolue » de l’histoire humaine; et nous devrions être, au contraire, reconnaissants à ces témoins de toute sorte, de Primo Levi et Paul Celan à Imre Kertesz, ou du Resnais de Nuit et Brouillard au Lanzmann de Shoah,jusqu’à Jonathan Littell ou Martin Amis dans leurs romans respectifs, d’avoir revisité l’usine de la mort afin que nul ne l’oublie.

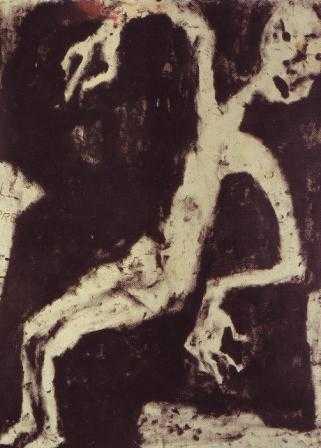

Or c’est dans cette lignée des témoins« artistes » que se situe le jeune réalisateur hongrois Laszlo Nemes, dont le premier long métrage nous plonge littéralement au cœur de l’Inferno de la machine exterminatrice nazie, dans un maëlstrom d’images multipliant les gros plans, réduisant la profondeur de champ de manière paradoxalement vertigineuse, et que martèle une bande-son terrifiante de proximité (cris et chuchotememts, hurlements de tortionnaires et de chiens furieux) semblant retentir sous le crâne même du spectateur.

Si le filmage du Fils de Saul, admirablement maîtrisé dans sa danse de mort « à l’épaule », peut secouer, voire déranger violemment, c’est évidemment à dessein de la part d’un réalisateur craignant toute « mise en spectacle » ou toute forme de cliché (on se rappelle la pénible Liste Schindler ), pour mieux mimer et moduler tous les mouvements, stressants pour tous, du grand chantier de« traitement » sur lequel les « pièces » défilent en masse– mille d’une fois cette nuit-là -, au gré d’un rituel infernal conduisant de la fameuse Rampe aux douches et des crématoires aux fosses.

La force exceptionnelle du Fils de Saul tient, me semble-t-il, à l’opposition fondamanetale entre l’agitation prodigieuse de tous (le fameux« asile d’aliénés ») et l’inflexible obstination, solitaire et sacrée, qui pousse Saul à arracher son « fils », à l’anonyme crémation collective des « pièces »,pour lui donner une sépulture personnelle et digne en présence d’un rabbin.

La figure est d’une simplicité parfaite : le rite mémoriel, si absurde qu’il paraisse dans cette horrible confusion, face à l’abjection barbare.

De part en part, sur fond de dédale en folie évoquant les basses fosses dantesques, le réalisateur capte et magnifie la beauté d’un visage humain en quête de dignité, noyée dans la hideur des faciès. Quant à montrer ce qui ne peut l’être, le cinéaste le suggère assez (parties de corps entassés, scènes floues ou enfumées, et tel massacre plus explicite, réellement insoutenable) sans en faire jamais un spectacle.

Enfin, si l’enterrement rituel du fils de Saul, figure de pureté, justifie le protagoniste dans son parcours désespéré, la conclusion du film illustre une fois de plus la dualité fondamentale de la nature humaine puisque, au final, c’est un enfant aussi, au visage non moins pur d’apparence, qui scelle le dernier acte de la tragédie…

Au moment où il commence son récit, Max Aue, le narrateur et protagoniste des Bienveillantes, est un homme fini qui a contribué à empiler les hommes et à en faire n’importe quoi. Celui qui nous interpelle d’emblée en tant que « frères humains », affirme qu’il a vu « plus de souffrance que la plupart » et qu’il est une « usine à souvenirs », mais ce n’est pas pour témoigner ou pour se disculper qu’il se met à parler à un interlocuteur imaginaire. C’est plutôt pour passer le temps, pour mettre un peu d’ordre dans le chaos de ses pensées que cet ancien SS de haut vol, médaillé à Stalingrad et chargé à Auschwitz d’enquêter sur la rentabilité des détenus aptes au travail, miraculeusement réchappé des bombardements de Berlin en 1945, revenu en France sous l’uniforme d’un déporté du STO (assassiné par son meilleur ami qu’il a dû liquider lui-même pour sauver sa peau) et désormais directeur d’une fabrique de dentelles en Alsace, entreprend de raconter sa monstrueuse saga, qu’il banalise aussitôt en affirmant que ce qu’il a fait, tout homme ordinaire l’aurait fait. Et de se replier, jouant le nihiliste glacial (on verra quels abîmes cela cache), derrière la parole attribuée à Sophocle et reprise par Schopenhauer : « Ce que tu dois préférer à tout, c’est de ne pas être né ».

Au moment où il commence son récit, Max Aue, le narrateur et protagoniste des Bienveillantes, est un homme fini qui a contribué à empiler les hommes et à en faire n’importe quoi. Celui qui nous interpelle d’emblée en tant que « frères humains », affirme qu’il a vu « plus de souffrance que la plupart » et qu’il est une « usine à souvenirs », mais ce n’est pas pour témoigner ou pour se disculper qu’il se met à parler à un interlocuteur imaginaire. C’est plutôt pour passer le temps, pour mettre un peu d’ordre dans le chaos de ses pensées que cet ancien SS de haut vol, médaillé à Stalingrad et chargé à Auschwitz d’enquêter sur la rentabilité des détenus aptes au travail, miraculeusement réchappé des bombardements de Berlin en 1945, revenu en France sous l’uniforme d’un déporté du STO (assassiné par son meilleur ami qu’il a dû liquider lui-même pour sauver sa peau) et désormais directeur d’une fabrique de dentelles en Alsace, entreprend de raconter sa monstrueuse saga, qu’il banalise aussitôt en affirmant que ce qu’il a fait, tout homme ordinaire l’aurait fait. Et de se replier, jouant le nihiliste glacial (on verra quels abîmes cela cache), derrière la parole attribuée à Sophocle et reprise par Schopenhauer : « Ce que tu dois préférer à tout, c’est de ne pas être né ». D’aucuns ont reproché à Jonathan Littell le choix de ce narrateur, dont la complexion personnelle risque de « distraire » le lecteur du grand récit des Bienveillantes consacré à l’entreprise de destruction et d’extermination des nazis. Quoi de commun entre le matricide de Max Aue et l’extermination des Juifs d’Europe ? A cette question centrale, Georges Nivat a commencé de répondre dans l’article magistral qu’il a consacré aux Bienveillantes (cf. Le Temps du 11.11.2006), en affirmant que «Littell nous dérange monstrueusement parce qu'il a retourné l'histoire de la violence du XXe siècle comme on retourne un lapin écorché, et qu'il a jumelé sa réponse au viol de l'humain par les totalitarismes à une autre réponse, déjà donnée par Freud quand il évoque la levée des censures du surmoi, et cette réponse est le sadisme psychique, la récession sexuelle, l'inceste, auquel déjà deux grands romans avaient attribué le secret du devenir: L'Homme sans qualités de Musil, et Ada de Nabokov. Mais ici inceste et holocauste se nourrissent l'un l’autre ». Et d’ajouter : «Le lapin retourné et écorché, c'est nous, c'est notre rempart rompu contre l'éboulis de tout ce qui constituait l'humain dans la civilisation européenne, c'est notre classement au rayon du crime imprescriptible (et donc oubliable) de la fabrique d'inhumain, de la monstruosité du camp, le docteur Mengele, les bourreaux de la Kolyma d'Evguénia Guinzbourg ».

D’aucuns ont reproché à Jonathan Littell le choix de ce narrateur, dont la complexion personnelle risque de « distraire » le lecteur du grand récit des Bienveillantes consacré à l’entreprise de destruction et d’extermination des nazis. Quoi de commun entre le matricide de Max Aue et l’extermination des Juifs d’Europe ? A cette question centrale, Georges Nivat a commencé de répondre dans l’article magistral qu’il a consacré aux Bienveillantes (cf. Le Temps du 11.11.2006), en affirmant que «Littell nous dérange monstrueusement parce qu'il a retourné l'histoire de la violence du XXe siècle comme on retourne un lapin écorché, et qu'il a jumelé sa réponse au viol de l'humain par les totalitarismes à une autre réponse, déjà donnée par Freud quand il évoque la levée des censures du surmoi, et cette réponse est le sadisme psychique, la récession sexuelle, l'inceste, auquel déjà deux grands romans avaient attribué le secret du devenir: L'Homme sans qualités de Musil, et Ada de Nabokov. Mais ici inceste et holocauste se nourrissent l'un l’autre ». Et d’ajouter : «Le lapin retourné et écorché, c'est nous, c'est notre rempart rompu contre l'éboulis de tout ce qui constituait l'humain dans la civilisation européenne, c'est notre classement au rayon du crime imprescriptible (et donc oubliable) de la fabrique d'inhumain, de la monstruosité du camp, le docteur Mengele, les bourreaux de la Kolyma d'Evguénia Guinzbourg ». La lecture des Bienveillantes est une épreuve difficile et décisive, pour moi centrale, réductible à aucune autre lecture contemporaine. On a comparé ce roman à Vie est destin de Vassili Grossman, et sans doute y a-t-il maints rapprochements à faire entre ces deux livres, mais Jonathan Littell, d’une monumentale masse documentaire, a tiré tout autre chose qu’un roman historique « de plus », un témoignage de plus sur la Shoah : au vrai, le cauchemar des Bienveillantes se poursuit tous les jours sous nos yeux dans le monde de l’homme fini qu’on empile et dont on fait n’importe quoi.

La lecture des Bienveillantes est une épreuve difficile et décisive, pour moi centrale, réductible à aucune autre lecture contemporaine. On a comparé ce roman à Vie est destin de Vassili Grossman, et sans doute y a-t-il maints rapprochements à faire entre ces deux livres, mais Jonathan Littell, d’une monumentale masse documentaire, a tiré tout autre chose qu’un roman historique « de plus », un témoignage de plus sur la Shoah : au vrai, le cauchemar des Bienveillantes se poursuit tous les jours sous nos yeux dans le monde de l’homme fini qu’on empile et dont on fait n’importe quoi.