Trois livres, au féminin singulier, et un essai, au masculin pluriel, achoppent à la même inquiétude globale et au même souci local d’en sortir. Déclinaisons au féminin pluriel, avec Doris Lessing (Les mariages entre les Zones Trois, Quatre et Cinq), Marie-Hélène Lafon (Nos vies) et Mélanie Chappuis (Ô vous, sœurs humaines). Plus un contrepoint au masculin singulier, avec Bruno Latour dans Où atterrir ?

Quel rapport peut-il bien y avoir entre une jeune reine parlant a l’oreille des chevaux et une caissière de magasin du XIIe arrondissement de Paris, une mère coiffant sa belle-fille en lui glissant comme ça qu’à son âge elle était encore plus jolie qu’elle et un président américain soupçonné de démence sénile, la tristesse des animaux et la sourde conviction d’une partie de l’humanité, femmes en tête, que nous allons à la cata si nous continuons de faire du mal à notre mère la Terre ?

Le rapport, c’est évidemment un tas de rapports, à commencer par celui du Club de Rome en 1972 (Les limites à la croissance, etc.) et de « cris d’alarmes », dès qu’on a commencé de percevoir les pesticides comme une sorte de nouvelle peste, mais ce rapport est à la fois beaucoup plus global et beaucoup plus local qu’un plan écologique hors-sol ou qu’un forum altermondialiste: c’est notre relation à la terre qui nous porte et à notre chair vive et mortelle, c’est le détail de nos vies et c’est le souci d’une espèce menacée par elle-même.

Doris Lessing visionnaire

Un roman immédiatement prenant, relevant de ce qu’on pourrait dire une anticipation intemporelle (le terme de science fiction ne conviendrait pas bien en l’occurrence sauf à parler de certaine science douce propre au génie féminin), est reparu récemment à l’enseigne « futurible » de La Volte, sous la signature d’une des plus grandes romancières et essayistes anglophones du XXe siècle, gratifiée du Prix Nobel de littérature en 2009 et qui parle précisément de l’inquiétude de l’humanité dans une sorte de rêve éveillé saisissant par le contraste de ses vastes espaces et d’une paradoxale intimité.

Tout de suite, ainsi, l’on se sent proche, comme d’une belle et bonne frangine humaine, de la jeune reine Al-Ith, souveraine aimée et aimante de la pacifique Zone Trois, et l’on compatit en apprenant qu’un mariage forcé par l’Ordre des Pourvoyeurs – puissance quasi divine qui ne se discute pas – lui est imposé avec le roi de la Zone Quatre, cette brute de Ben Ata entouré de ses guerriers ; aussitôt l’on tombe sous le charme envoûtant des contes, chroniques, chansons et autres comptines qui commentent l’événement aux quatre coins de la Zone Trois jadis soumise à la Zone Quatre puis libérée de son joug, ainsi que le modulent ces vers de mirliton de l’époque :

Trois précède Quatre

Nous prônons la paix et l’abondance,

Eux-la guerre.

Et voici, la mort dans l’âme, escortée de crânes cavaliers aux ordres de Ben Ata, notre belle noiraude chevauchant à destination des terres sinistres de la Zone Quatre, non sans traverser ses provinces et constater de plus près ce que diverses rumeurs annonçaient : comme une tristesse jamais vue chez les animaux, et la baisse de natalité de ceux-ci autant que des humains.

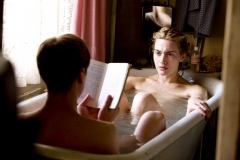

Et voilà la reine affronter une première fois le rustaud blond style bon Aryen méprisant, qui la saute vite fait et croit pouvoir la jeter ensuite comme ses habituelles esclaves sexuelles, furieux lui aussi d’avoir à se marier puis tombant sur un os : car cette diablesse est un ange qui lui résiste bientôt, oppose sa finesse à sa brutalité, le traite pour ainsi dire en ado criseux, bref l’intrigue, puis l’intéresse, puis l’attire un peu, beaucoup, passionnément…

Tout ça pourrait n’être, question scénar et décor, qu’un feuilleton conjectural de plus à l’esthétique de BD, mais il y a bien plus évidemment, et jamais dans le sens édifiant de tant de fables de SF à « messages », la puissance visionnaire de Doris Lessing maîtrisant à la fois les grandes largeurs d’un tableau « mondial » et les moindres détails des relations entre individus de sexes et de « cultures » différents.

Bien au-delà d’un nouvel aperçu de la guerre des sexes ou de l’entropie écologique annoncée, Doris Lessing nous parle en somme des zones humaines qui n’en finissent pas, en nous et hors de nous, de nous séparer ou de nous rapprocher à proportion de nos désirs, de nos rejets et de notre capacité de surmonter ceux-ci.

Et quelle pénétration du cœur humain, quelle tendresse et quelle sensualité polymorphe, quelle poésie là-dedans, quelle belle façon à la fois onirique et réaliste de reprendre pied sur terre !

Que faire ? Où est le Terrestre ?

Que faire ? Où est le Terrestre ?

La littérature, en deçà ou au-delà de la philosophie et des sciences humaines, via la poésie ou le théâtre - de Dante à Shakespeare par exemple - peuvent-ils nourrir une réflexion politique actuelle sur notre rapport au Terrestre, et les romanciers contemporains, voire les romancières, méritent-ils la moindre attention des experts en la matière ? Inversement, une nouvelle orientation de notre perception du Global et du Local peut-elle enrichir la littérature ?

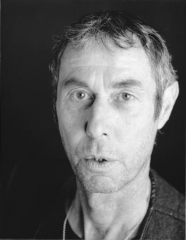

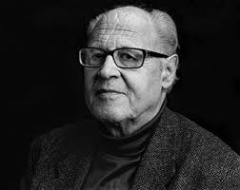

Ces questions ne se poseront peut-être pas pour les mâles Alpha à la Donald Trump, mais la lecture du dernier essai de Bruno Latour, l’un des penseurs européens les plus originaux, en phase avec son ami allemand Peter Sloterdijk, leur donne une nouvelle base et un possible élan à venir en commençant de répondre, en Européen non technocrate, à cette question d’Où atterrir ?

«Est-ce que je dois me lancer dans la permaculture, prendre la tête des manifs, marcher sur le Palais d’Hiver, suivre les leçons de saint François, devenir hacker, organiser des fêtes de voisins, réinventer des rituels de sorcières, investir dans la photosynthèse artificielle, à moins que vous ne vouliez que j’apprenne à pister les loups ?»

Voilà ce que chacune et chacun se demandent peut-être en toute bonne foi en se posant la sempiternelle question du Que faire ? Sur quoi Bruno Latour esquisse le début d’une suggestion : « D’abord décrire. Comment pourrons-nous agir politiquement sans avoir inventorié, arpenté, mesuré, centimètre par centimètre, animé par animé, tête de pipe après tête de pipe, de quoi se compose le terrestre pour nous ?»

Cette description, le penseur français l’amorce ici après trois événements selon lui décisifs, à savoir le Brexit, l’élection de Donald Trump et l’amplification des migrations.

Retour aux Zones séparées du roman de Doris Lessing, avec une perte d’orientation commune exacerbée par la nouvelle posture des dirigeants de deux des plus grands pays de l’ancien «monde libre», qui disent aux autres : «Notre histoire n’aura plus rien à voir avec la vôtre, allez au diable !»

Décrire le terrestre, insiste Bruno Latour, en repensant complètement notre relation avec le Global, signifiant trop souvent l’enrichissement des plus riches et non l’accession de tous à une vie meilleure, autant qu’avec le Local qui ne signifie par forcément clôture et repli sur soi. Et de rappeler comment la dérégulation et la globalisation amorcée au début des années 1990 a été marquée par l’explosion vertigineuse des inégalité et l’effort systématique de nier l’existence de la mutation climatique au sens large, «climat étant pris au sens très général des rapports des humains à leurs conditions matérielles d’existence».

Parlant d’«élites obscurcissantes », Bruno Latour reprend «la métaphore éculée du Titanic : les classes dirigeantes comprennent que le naufrage est assuré ; s’approprient les canots de sauvetage, demandent à l’orchestre de jouer assez longtemps des berceuses afin qu’ils profitent de la nuit noire pour se carapater avant que la gîte excessive alerte les autres classes !»

Et les femmes là-dedans ? Eh bien occupées pour certaines, nos soeurs humaines, à décrire…

Nos vies, en réalité…

Ce qu’il y a de formidable avec les bonnes femmes, quand elles se mettent à écrire et à décrire, c’est leur sens de la réalité terre à terre. Du moins est-ce ce que je me dis, en nos contrées, en lisant Alice Rivaz ou Janine Massard, aux States en lisant Alice Munro ou Annie Dillard, ou en France en lisant Maylis de Kérangal et, ces derniers jours, le nouveau roman de Marie-Hélène Lafon, Nos vies, dont le regard d’une terrienne de souche sur une migrante farouche nous ancre littéralement dans le plus-que-réel avec des mots et des formules frappées au coin du cœur-à-corps.

« Chacun des êtres qui participent à la composition d’un terrain de vie possède sa propre façon de repérer ce qui est local et ce qui est global et de définir sin intrication avec les autres », écrit Bruno Latour avant de décrire ce qui caractérise selon lui « l’âme de l’Europe », par opposition aux dangereux empires actuels.

Et voici Gordana, jeune femme débarquée de « l’est de l’est » à la fin des années 80, sa bouche « fermée sur ses dents », se lâchant parfois en un « rire acrobatique et très sexuel », avec des seins « qui ne pardonnent pas », assise farouche à sa caisse 4 du Franprix de la rue du Rendez-vous : «Le corps de Gordana, sa voix, son accent, son prénom, son maintien viennent de loin, des frontières refusé, des exils forcés, des saccages de l’histoire qui écrase le vies à grands coups de traités plus ou moins hâtivement ficelés».

Or, cette soeur humaine est décrite, écrite, imaginée par une de ses clientes fraîchement retraitée, venue elle-même de la France profonde et observant cette «inexorable Gordana» ou l’homme sombre qui lui tourne autour sans trouver la faille de la citadelle, car Gordana ne se laisse pas aller «on n’a pas les moyens», mais on se dit que cette Zone 3 vaut mieux que la Zone 4 de la Corée du nord ou du Pentagone, allez savoir…

Or, cette soeur humaine est décrite, écrite, imaginée par une de ses clientes fraîchement retraitée, venue elle-même de la France profonde et observant cette «inexorable Gordana» ou l’homme sombre qui lui tourne autour sans trouver la faille de la citadelle, car Gordana ne se laisse pas aller «on n’a pas les moyens», mais on se dit que cette Zone 3 vaut mieux que la Zone 4 de la Corée du nord ou du Pentagone, allez savoir…

Nos sœurs, entre grimaces et sourires

Si les mots de Marie-Hélène Lafon sculptent la chair et les âmes de ses personnages en trois dimensions, en multipliant les conditionnels d’une approche toute faite de suppositions - mots-matière qui décrivent rudement le Terrestre ou le magnifient par la vive découpe d’un style -, ceux de Mélanie Chappuis sont plus directs et «quotidiens », sensibles et délicats mais non exempts de piques entre les caresses.

Ò vous, sœurs humaines est une sorte d’inventaire des faits et gestes, dits et non-dits de la rivalité mimétique ou de la complicité solidaire, des vanités et des retraits solitaires, où défilent les masques et les visages soudain découverts de tout un théâtre familial ou social.

Là encore, mais sans jamais peser, l’écrivain décrit en ronde-bosse, tournant autour de ses personnages qui font valoir leurs points de vue alternés. Ce sont des femmes qui se comparent et s’observent dans un monde où la comparaison est devenue raison déraisonnable de tous les comportements en compétition, c’est la lutte des classes d’âge ou d’étage social, cela fait souvent mal mais « c’est la vie » et l’auteur est souvent moins vache que celle-ci, sans dorer la pilule.

Quel rapport avec le Terrestre ? Mais les relations humaines, de nos sœurs autant que de nos frères, ne procèdent-elles pas elles aussi d’une manière d’écologie, et le repérage des passages entre zones, comme à la fin du roman de Doris Lessing, zone d’accueil ou d’exclusion, ne fait-il pas partie de l’apprentissage du métier de vivre ?

Quel rapport avec le Terrestre ? Mais les relations humaines, de nos sœurs autant que de nos frères, ne procèdent-elles pas elles aussi d’une manière d’écologie, et le repérage des passages entre zones, comme à la fin du roman de Doris Lessing, zone d’accueil ou d’exclusion, ne fait-il pas partie de l’apprentissage du métier de vivre ?

Doris Lessing, Les Mariages entres les Zones Trois, Quatre et Cinq. Traduit de l’anglais par Sébastien Guillot. La Volte, 296p.

Bruno Latour. Où atterrir ? Comment s’orienter en politique. La Découverte, 155p.

Marie-Hélène Lafon. Nos vies. Buchet-Chastel, 182p.

Mélanie Chappuis. Ô vous, sœurs humaines. Slatkine & Cie, 125p.

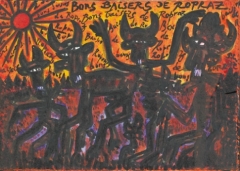

Dessin pour BPLT: Matthias Rihs.

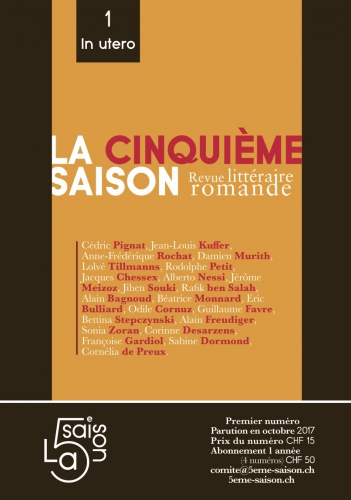

Si le XXe siècle, sur une aire géographique restreinte, a été marqué par des activités littéraires très développées et diversifiées, autour d’éditeurs au rayonnement parfois international (à commencer par Rencontre, La Guilde du Livre ou L’Age d’Homme), et si l’on ne compte pas les auteurs de premier rang qui ont fait toute leur carrière en Suisse romande, les trois premiers lustres du XXIe siècle, quoique moins productifs chez les éditeurs principaux, ont vu proliférer de nouveaux auteurs alors que les phares de la belle garde des années 1960-2000, d’Alice Rivaz à Chappaz ou de Chessex à Haldas, de Corinna Bille à Anne Cuneo, s’éteignaient les uns après les autres.

Si le XXe siècle, sur une aire géographique restreinte, a été marqué par des activités littéraires très développées et diversifiées, autour d’éditeurs au rayonnement parfois international (à commencer par Rencontre, La Guilde du Livre ou L’Age d’Homme), et si l’on ne compte pas les auteurs de premier rang qui ont fait toute leur carrière en Suisse romande, les trois premiers lustres du XXIe siècle, quoique moins productifs chez les éditeurs principaux, ont vu proliférer de nouveaux auteurs alors que les phares de la belle garde des années 1960-2000, d’Alice Rivaz à Chappaz ou de Chessex à Haldas, de Corinna Bille à Anne Cuneo, s’éteignaient les uns après les autres.

Peu avant la fin du terrible XXe siècle, un essai relevant à certains égards de la cinquième saison spéculative, intitulé L'homme seul et signé Claude Frochaux, proclamait la fin d'un grand cycle créateur occidental et, plus précisément, la fin de la littérature. Plus rien de neuf après les années 60, plus de quoi s'étonner: rideau sur l'insignifiance. Et ce malgré la profusion, vu qu'on n'aura jamais publié autant que de nos jours et que tout le monde écrit ou aspire à se faire un nom à la Star Ac de la multiculture !

Peu avant la fin du terrible XXe siècle, un essai relevant à certains égards de la cinquième saison spéculative, intitulé L'homme seul et signé Claude Frochaux, proclamait la fin d'un grand cycle créateur occidental et, plus précisément, la fin de la littérature. Plus rien de neuf après les années 60, plus de quoi s'étonner: rideau sur l'insignifiance. Et ce malgré la profusion, vu qu'on n'aura jamais publié autant que de nos jours et que tout le monde écrit ou aspire à se faire un nom à la Star Ac de la multiculture !

Or, les vivants, nous les retrouvons bien vibrants dès le début du XXIe siècle dans le roman éponyme de Pascale Kramer, l'une de nos meilleures nouvelles romancières, qu'on pourrait dire l'observatrice aiguë et l'interprète hypersensible des sans-langage. Récemment primée par le Prix de littérature suisse 2017, Pascale Kramer a développé une œuvre cohérente et conséquente, dont le regard et la représentation de la réalité sont portés par une langue à la fois limpide et très suggestive. Au passage on aura noté que Les Vivants, paru en 2000 chez Calmann-Lévy, tout comme Rapport aux bêtes, publié par Noëlle Revaz chez Gallimard en 2002, renouèrent le lien des auteurs romands avec Paris, suivant le mouvement inverse des Cahiers vaudois.

Or, les vivants, nous les retrouvons bien vibrants dès le début du XXIe siècle dans le roman éponyme de Pascale Kramer, l'une de nos meilleures nouvelles romancières, qu'on pourrait dire l'observatrice aiguë et l'interprète hypersensible des sans-langage. Récemment primée par le Prix de littérature suisse 2017, Pascale Kramer a développé une œuvre cohérente et conséquente, dont le regard et la représentation de la réalité sont portés par une langue à la fois limpide et très suggestive. Au passage on aura noté que Les Vivants, paru en 2000 chez Calmann-Lévy, tout comme Rapport aux bêtes, publié par Noëlle Revaz chez Gallimard en 2002, renouèrent le lien des auteurs romands avec Paris, suivant le mouvement inverse des Cahiers vaudois.

Celle qui a donné à l'Artiste l'idée des immortelles aux têtes de petites nonnes à tiges noires / Ceux qui chapardent des couleurs à la sortie de l'école pour aider leur ami l'Artiste / Celui qui craque une allmettes dans la semi-obscurité de son atelier retrouvé afin de voir si ce qu'il a peint avant la prison

Celle qui a donné à l'Artiste l'idée des immortelles aux têtes de petites nonnes à tiges noires / Ceux qui chapardent des couleurs à la sortie de l'école pour aider leur ami l'Artiste / Celui qui craque une allmettes dans la semi-obscurité de son atelier retrouvé afin de voir si ce qu'il a peint avant la prison  Ceux qui recréent le monde en brassant couleurs et eaux-de-vie / Celui qui pense que l'art chassé dans les impasses reviendra par les impostes / Celle qui reproche àla peinture abstraite d'être trop concrète et à la musique concrète d'être trop abstraite / Ceux qui retournent en prison les yeux pleins du Jour, etc.

Ceux qui recréent le monde en brassant couleurs et eaux-de-vie / Celui qui pense que l'art chassé dans les impasses reviendra par les impostes / Celle qui reproche àla peinture abstraite d'être trop concrète et à la musique concrète d'être trop abstraite / Ceux qui retournent en prison les yeux pleins du Jour, etc.