Avec la mort, à 97 ans, de ce maître du verbe, s’achève une période faste de la littérature française du XXe siècle.

Julien Gracq n’est plus. Jamais il n’avait cessé de se tenir à distance de la scène littéraire, et pourtant il restait présent, en son grand âge, comme une figure tutélaire: l’incarnation même de la Littérature. La qualité de son style, la respiration de son écriture, autant que son ton unique et son absolue probité en faisaient une figure unanimement respectée. Le prof d’histoire et de géographie Louis Poirier n’en jetait pas, pour parler trivialement, mais Julien Gracq aura défendu le graal de la littérature en preux chevalier. Son œuvre, relativement peu abondante mais d’une qualité sans faille, se caractérisait elle aussi par son apparent détachement de l’actualité alors qu’elle s’ancrait au cœur du temps et de la présence. Proche du surréalisme mais à l’écart, elle marquait la confluence de la lignée qui va du Cycle de la Table Ronde (dont témoigne sa pièce de 1948, Le Roi pêcheur) au romantisme, et la réaffirmation de l’imaginaire irrationnel, à l’opposé du naturalisme ou de l’éthique sartrienne. Gracq n’en était pas moins solidement attaché aux valeurs d’humanité et de civilisation, en poète et en styliste ciselant sa phase avec la rigueur et l’exigence musicale d’un Flaubert. Avec lui prend fin une grande époque de la littérature française du XXe siècle qui va de Proust et Céline à Bernanos et Aragon, entre cent autres auteurs de premier plan, où les idées les plus opposées n’empêchaient pas le respect du même idéal, partagé par un public également exigeant,

Dès la parution d’Au château d’Argol, pastiche de roman noir paru la même année (1937) que La nausée, bientôt suivi par le roman Un beau ténébreux (1945) et les poèmes en prose de Liberté grande (1947), Julien Gracq s’imposa au premier rang des auteurs de l’après-guerre, à la fois par la singularité fascinante de ses romans-contes et par la protestation implicite qu’ils marquaient contre le rationalisme et l’asservissement de la littérature aux « messages » ou aux « programmes ». Avant même de refuser le Prix Goncourt, en 1951, pour le plus fameux de ses romans (Le rivage des Syrtes), l’écrivain se fit pamphlétaire cinglant dans La littérature à l’estomac (1950) où il fustigeait à la fois les usages encanaillés du monde des lettres – culte croissant du personnage et prix littéraires « magouillés » - et le primat grandissant des théories (dont celle du Nouveau Roman) et autres systèmes réducteurs à venir (du structuralisme à la déconstruction) qui soumettraient bientôt la littérature à la pseudo-science des pions et des cuistres.

Un lecteur du monde

Deux romans à la fois « historiques » et «décalés» marquent le sommet le plus visible de l’œuvre de Julien Gracq: Le rivage des Syrtes (1951), qui raconte (un peu comme Le désert des Tartares de Buzzati) l’attente et le songe de l’événement que marquera la reprise de la guerre dans l’espace imaginaire de la mer des Syrtes ; et, plus envoûtant encore, Un balcon en forêt (1958), où le même thème est repris avec variation de focale dans le décor d’un blockaus des Ardennes, durant la « drôle de guerre ».

En dépit de la puissance d’évocation du romancier et de son art de moduler sa mythologie par le truchement de ses personnages, Julien Gracq nous semble pourtant plus, dans l’ensemble de son œuvre, un poète-prosateur, un « lecteur du monde » et un pur écrivain plus qu’un romancier au sens commun. Au fil de rêveries personnelles enracinées dans des lieux inspirateurs, dont les abords du Saint-Florent de son enfance dans Les eaux étroites (1976), ou la ville de Nantes dans La forme d’une ville (1985), Gracq est l’arpenteur-rêveur d’un long voyage éveillé qui passe autant par les livres (comme l’illustrent les deux volumes de Lettrines ou ses réflexions pénétrantes d’En lisant en écrivant) que par l’histoire ou l’actualité. Le meilleur hommage qu’on puisse rendre à Julien Gracq, après son dernier souffle, est alors de reprendre sa lecture, pour apprécier combien sa phrase respire encore…

Portrait de Julien Gracq, en 1981: Sophie Bassouls

-

-

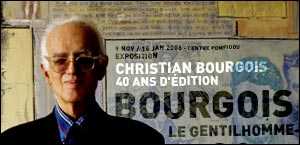

Bourgois le découvreur

Mort d'un grand éditeur

Il fut, au début des années 1960, le premier éditeur français de Garcia Marquez et de Soljenitsyne, à l’enseigne de Julliard. Sous son propre label, il publia Toni Morrison, prix Nobel de littérature en 1993, et brava le terrorisme islamiste en éditant Les versets sataniques de Salman Rushdie, ce qui le contraignit à s’entourer de gardes du corps pendant plusieurs mois, avant d’être lâché par l’écrivain pour mieux offrant… Avec un catalogue prestigieux mêlant grands noms (Jünger, Borges, Gombrowicz, Miller) et autres découvertes, Christian Bourgois incarnait l’une des dernières figures mythiques de l’édition littéraire française, avec Maurice Nadeau et Jean-Jacques Pauvert. « Je suis en somme un éditeur du XIXe siècle », nous disait-il il y a une dizaine d’années de ça, au tournant du trentième anniversaire de sa maison. Il était entré en édition au côté de Dominique de Roux, proche aussi de Vladimir Dimitrijevic dont il soutint L’Age d’Homme, à Lausanne. De la race des passionnés et des découvreurs, il avait renoncé à une carrière plus lucrative dans les hautes sphères de l’édition commerciale pour se frayer une voie personnelle. Il vient de s'éteindre à l'âge de 74 ans, des suites du cancer.

C’est en 1959 que le jeune Christian Bourgois, brillant sujet de l’ENA (dans la volée d’un certain Chirac) renonça à la haute administration pour rejoindre l’éditeur René Julliard, auprès duquel il fit ses premières armes d’éditeur, dont la première initiative inspirée fut le développement de la collection de poche 10/18, parallèlement au lancement de sa propre maison, dès 1966. Convaincu que l’avenir du livre résidait dans le passé, à savoir dans le texte, le sens, la valeur et la beauté des mots, Christian Bourgois n’avait rien pour autant de l’éditeur recroquevillé sur les valeurs homologuées. C’est ainsi qu’il se fit vite connaître, avec la « ligne » esthétique immédiatement reconnaissable de ses ouvrages, par la défense d’auteurs novateurs (de Witold Gombrowicz à Juan Carlos Onetti ou de William Burroughs à Fernando Arrabal, entre beaucoup d’autres), sans se borner aux modes passagères. Avec des conseillers avisés (tels Dominique de Roux ou Francis Lacassin, Hubert Juin, Paul Zumthor ou Brice Matthieussent), Christian Bourgois constitua un catalogue international en constant renouveau, où apparurent les noms du jeune Irlandais McLiam Wilson ou de l’Alémanique Martin Suter, du Jurassien Bernard Comment, de la Française Linda Lê ou du Portugais Antonio Lobo Antunes, dont l’œuvre fascinante reste un fleuron de la maison. Découvreur de tempérament, Christian Bourgois avait révélé l’essayiste américaine Annie Dillard et le philosophe allemand Peter Sloterdijk, ainsi que les premières traductions (par Bernard Comment) d’Antonio Tabucchi. Comme beaucoup de ses pairs sourciers, il vit nombre de ses « poulains » lui échapper vers de plus verte prairies, selon les fluctuations de l’offre. Reste un catalogue formidablement vivant et varié, où Lovecraft voisine avec Juan Marsé, Martin Amis ou Tolkien, Boris Vian ou Peter Stamm. A préciser enfin que Christian Bourgois ne se prenait pas lui-même pour un créateur, estimant que son catalogue le justifiait à cet égard.Post Scriptum: contrairement à ce qui a été écrit ci-dessus dans la hâte et sans la documentation italienne de l'auteur, les premières traductions françaises de Tabucchi n'ont pas été le fait de Bernard Comment mais de Lise Chapuis et d'autres traducteurs. Mille excuses...

-

Dits de Nancy

Sur la mort

“Je suis frappée par la façon différente, chez les hommes et les femmes, de percevoir la mort et d’exprimer la peur de celle-ci. J’en suis venue à me demander si les hommes n’avaient pas plus peur de mourir que les femmes.”

Sur le nihilisme

“J’ai été nihiliste en mes jeunes années. Je sais très bien ce que c’est d’être une jeune fille anorexique, fragile, solitaire et brillante qui erre dans une grande ville avec des envies de suicide. Comme j’ai moi-même été abandonnée par ma mère, je ne savais pas vraiment ce que c’est d’être mère. J’ai dû l’apprendre comme une langue étrangère. En outre, il y aussi des morts qui m’ont aidé à sortir de cette pensée nihiliste. D’après celle-ci, la mort est une catastrophe. Or, en perdant des gens très proches, et même si je les regrette beaucoup, j’ai fait cette expérience enrichissante qu’ils continuaient de vivre en moi et de nourrir mon amour des vivants.

Sur l’engendrement

“Si la maternité m’a sauvée, ce n’est pas parce que les enfants sont mignons mais parce que j’ai compris que le postulat du nihilisme ne tient pas debout.“Je suis seul” est une phrase dépourvue de sens. Pour pouvoir dire “je...suis...seul”, il faut avoir appris le langage et c’est avec d’autres qu’on le fait.

La création, hommes et femmes

“Je crois que les hommes sont plus angoissés, plus seuls, dans la chaîne du vivant. Le fait de mettre au monde inscrit les femmes de façon évidente dans la filiation. L’oeuvre d’art est en revanche la trace qui signera le passage de l’homme. A cet égard, quoique très attachée à l’art, à la musique et à la connaissance, je m’efforce de relativiser cette survalorisation de l’oeuvre d’art qui aboutit à mépriser les gens doués pour la vie.”

Déballage et fiction

“Je crois que le roman n’a pas pour fonction de révéler au public la vie privée de l’auteur, mais de transporter les gens et de repousser les murs de leur moi, de les agrandir en leur faisant découvrir le point de vue des autres, qui relève de l’éthique et de l’amour.”Ces propos relèvent d'une conversation au Café de la Contrescarpe, après la parution de Professeurs de désespoir.

Nancy Huston a publié récemment, aux éditions Actes Sud, un très bel hommage-essai intitulé Passions d'Annie Leclerc, dialogue posthume et profession de foi(s) avec une amie et un être vital. J'y reviendrai sous peu.Vient de paraître aussi, en poche, le mémorable roman Lignes de faille, prix Femina 2006.

Photo JLK: Nancy sous la neige de La Désirade.

-

Une famille de notre temps

En lisant Juste un jour d’Antonin Moeri

C’est un livre à la fois lucide et délirant, ingénieusement construit et dont le plancher se dérobe à tout moment sous le pas du lecteur, un roman choral à quatre voix alternées auxquelles s’en ajoutent quelques autres (une probable psy quelque peu fantomatique et deux homos jouant les utilités narratives, notamment) pour tracer du dehors et du dedans le portrait en mouvement d’une famille d’aujourd’hui (Jane la mère, Lucien le père, et les deux ados Arnaud et Emilie) cristallisant une somme impressionnante d’observations sur les fantasmes de bonheur généralisé de notre société, et ses réalisations plus ou moins admirables, ici à l’occasion d’un séjour en station de sports d’hiver (à l’Hôtel Eden) gagné par la famille Forminable (sic) à l’enseigne du concours Starlight.

Le nom de ladite famille sonne un peu Deschiens, mais on n’est pas ici dans la lourde charge où tout serait tourné en dérision ou poussé vers le grotesque, même si celui-ci et celle-là ont certaine part dans la donne. Le récit se fait, sur « contrat », dans le probable cabinet d’une pro de l’« écoute » dont les questions relèvent souvent du stéréotype d’usage. Chacun leur tour, les deux adultes et les deux ados vont raconter « juste un jour » de leur séjour paradisiaque, et se déboutonner par la même occasion, parfois jusqu’au tréfonds de leur intimité – Jane surtout. Le bafouillement est au premier rendez-vous de Lucien, qui cherche aussitôt à se justifier, invoquant l’urgence éprouvée de sortir d’une situation dite « sur la jante », entre stress et ras-le-bol, que la mirifique promesse d’un « ailleurs » où « tout est possible » , non moins qu’« au-then-tique », devait évidemment pallier. D’emblée, aussi, la promesse de Lucien de dire « toute la vérité » déborde de tous côtés, au fil d’un déballage où l’emballement des mots et des idées associées sera relancé tour à tour par Jane, Arnaud et Emilie. Le langage lui-même est en effet la grande affaire de Juste un jour, parfois de manière un peu trop explicite ou accentuée à notre goût. On se rappelle ici et là la Sarraute des Fruits d’or, investissant le vocabulaire au goût du jour pour mieux goriller les marionnettes sociales qui en usent et en abusent, mais Antonin Moeri est à vrai dire plus proche de Céline (surtout dans les soliloques de Jane, constituant le meilleur du livre) et de Houellebecq (pour l’objectivation des comportements) que des subtilités scripturales du Nouveau Roman. Féru de Faulkner, et notamment du roman à multiples voix que représente Tandis que j’agonise, Antonin Moeri s’aventure, après une série d’autofictions à la fois hagardes et fulgurantes, attestant l’originalité de son regard et d’abord sur lui-même (Le fils à maman en 1989, à L’Age d’Homme, suivi de L’île intérieure, Les yeux safran ou Cahier marine) et des nouvelles de plus en plus « autonomes » et percutantes (Paradise now et Le sourire de Mickey), dans la construction polyphonique d’un roman d’une tonalité toute nouvelle, où la tendresse et certaine acceptation de la vie ordinaire se substitue à des postures essentiellement individualistes et « paniques ».

Le grand intérêt de Juste un jour, en effet, tient à cela que les personnages (à commencer par Jane) prennent le pas sur l’auteur lui-même, ou plus exactement sur le personnage-type des livres précédents de l’auteur, dont le narcissisme problématique vole en éclats avec autant d’éclats de rire. Car ce livre étrange, engageant les regards croisés d’une paire de parents et d’une paire d’enfants, obscène à certains égards, est un roman d’amour (familial) et d'humour comme il n’en pullule pas par le temps qui courent. Les Forminable se regardent les uns les autres comme de drôles d’animaux, mais ils s’aiment. La psy n’y comprend probablement rien du tout. Jane pourrait donner l’impression d’une obsédée sexuelle ne pensant « qu’à ça », alors qu’elle fait office à la fois de maman, d’amante et de régulatrice de tous les thermostats. Lucien est un maniaque que les siens observent avec autant de perplexité que d’inquiétude (il casse volontiers les tables et se lave les dents et les membres avec une passion compulsive), et pourtant ils l’aiment tous. Très étonnant (je veux dire : très juste) est le regard que les ados portent sur leurs parents, où les règles conventionnelles n’ont apparemment plus cours alors que la demande de respect se fait d’autant plus impérieuse, sans qu’il soit question d’un « retour à l’ordre » lénifiant. Bref, et à l’opposé d’un Houellebecq, la preuve est ici faite que l’amour et l’humour sont plus forts que l’ambiante morbidezza, et nul hasard si la revendication sainement jalouse d’une bonne femme et le sérieux plus sain encore d’une paire de mômes, y sont pour beaucoup.

Antonin Moeri amorce un virage, dans l’observation de l’individu et de la société contemporaine, qui pourrait aller vers un roman révélateur et libérateur. La modulation formelle de Juste un jour est encore inégale, mais l’important est ailleurs : dans la vision pénétrante de l’auteur sur le drôle de monde dans lequel nous vivons, et dans sa généreuse ressaisie verbale

Antonin Moeri, Juste un jour, Campiche, 206p.Photo: Philippe Pache, trafiquée par JLK