Au secours pardon, le best de Beigbeder

Il y a des gens que Frédéric Beigbeder insupporte, et j’en ai été de loin en loin, à cause de Windows on the World, que je trouve un livre raté, et surtout pour les apparitions médiatiques du personnage, qui font oublier que le personnage est aussi un écrivain. Or celui-ci rebondit avec Au secours pardon, qui n’est certes pas un grand roman mais dans lequel, en dépit d’artifices narratifs censés multiplier les points de vue sans être vraiment convaincants, se déploie un souffle remarquable, que pimente un humour mordant. Surtout, c’est intéressant. Un soir chez Pivot, qui lui demandait pourquoi il s’intéressait à Balzac, Michel Butor lui répondit : parce que c’est intéressant. Balzac intéressait les lectrices de son époque (et quelques lecteurs aussi) parce qu’il leur expliquait comment ça se passait dans les sphères variables du plus ou moins beau monde, et c’est sans doute ce qui plaît aussi aux lectrices et aux quelques lecteurs de Beigdeber, outre qu’il les titille où et comme il faut: c’est qu'il dit des choses intéressantes sur le système que Peter Sloterdijk appelle le « désirisme sans frontières », qu’il décrit avec autant de clarté et de vivacité que de cynisme et de drôlerie.

Comme dans 99 francs, mais avec plus d’ampleur et d’épaisseur aussi, Beigdeber excelle ici dans le behaviourisme littéraire en décrivant, par le truchement de la confession dont il accable un pauvre pope moscovite, les menées d’un chasseur de top models au pays de (Ras)Poutine. Comme tous les enfants auxquels on n’a jamais rien refusé, dit-il lui-même, Octave est un éternel insatisfait, Werther de drugstore au ricanement qui « sonne vulnérable », mais il n’en a pas moins d’énergie sous ses apparences languides, et son observation est aussi affûtée que celle d’un certain Houellebecq, en plus tchatcheur et en plus aimable aussi, en plus rigolo.

Plus qu’un roman, Au secours pardon est une sorte de discours très français d’inspiration, dont la verve satirique oscille sans cesse entre une dégoise désabusée d’humoriste médiatique, aussi vulgaire que le protagoniste de La possibilité d’une île, et des notations beaucoup plus raffinées, voire plus profondes, qui donnent sa densité et certain charme au livre.

« Pour décrire le System qui domine désormais la planète », déclare le crâne Octave au pope taiseux, « le maître mot ne devrait plus être « capitalisme » mais «ploutocratie désiriste ». Des siècles d’humanisme européen ont été réduits en bouillie par unje utopie collectiviste suivie d’une utopie commerciale. Si le désir, selon bossuet (un curé comme vous) est un mouvement alternatif qui ve de l’appétit az dégoût et du dégout à l’appétit, alors une société désiriste alternera toujours ces deux idéologies ; l’ « appétisme » et le « dégoûtisme ».

Octave lui-même est à la fois « appétiste » et « dégoûtiste », et ce n’est pas encore cette fois qu’il gagnera la membership card du paradis. Une fois encore, les ajouts « romanesques » par mails, extraits de blogs et autres dépositions de divers personnages, censés enrichir la dramaturgie du livre, me semblent autant de pièces rapportées, comme on le constate aussi dans les romans de Philippe Sollers, pas plus romancier précisément que Beigbeder. Peu importe à vrai dire : même un peu jetée parfois, la chose ressaisit bel et bien le ton d’une époque et d’une génération, regorgeant de bonnes phrases efficaces en diable.

Frédéric Beigbeder. Au secours pardon. Grasset, 316p.

-

-

René Char entre source et scories

CENTENAIRE Vénéré jusqu’à l’adulation, le grand poète, mort en 1988, avait vu le jour à l’Isle-sur-Sorgue le 14 juin 1907. Hommages et publications foisonnent.

S’adressant en 1959 « aux riverains de la Sorgue », par allusion aux premiers envois de satellites, avant de participer aux manifestations de 1960 contre l’installation de missiles à têtes nucléaires sur le plateau d’Albion, René Char écrivait : « L’homme de l’espace dont c’est le jour natal sera un milliard de fois moins lumineux et révélera un milliard de fois moins de choses cachées que l’homme granité, reclus et recouché de Lascaux, au dur membre débourbé de la mort ». Or, en janvier 1960, le poète avait perdu son plus illustre ami, frère de combats à tous égards, en la personne d’Albert Camus, qui lui rendit hommage à l’occasion de la remise du prix Nobel 1957 en le présentant comme « notre plus grand poète français », soulignant que « depuis Apollinaire en tout cas, il n’y a pas eu dans la littérature française de révolution comparable à celle qu’a accomplie René Char. »

Est-ce à dire que l’œuvre de Char fasse figure d’explosion avant-gardiste, et comment comprendre alors qu’un « révolutionnaire » décrie les dernières avancées de la science ? Disons que le résistant fondamental, voire furieux, que représentait l’ancien Capitaine Alexandre des Forces Françaises de l’intérieur, incarnait une forme d’action que l’éthique et l’esthétique sollicitaient certes humainement, mais qui, poétiquement, vivait pour ainsi dire hors du temps, contemporain d’Héraclite autant que de Heidegger, de Hölderlin ou de Pasternak.

Est-ce à dire que l’œuvre de Char fasse figure d’explosion avant-gardiste, et comment comprendre alors qu’un « révolutionnaire » décrie les dernières avancées de la science ? Disons que le résistant fondamental, voire furieux, que représentait l’ancien Capitaine Alexandre des Forces Françaises de l’intérieur, incarnait une forme d’action que l’éthique et l’esthétique sollicitaient certes humainement, mais qui, poétiquement, vivait pour ainsi dire hors du temps, contemporain d’Héraclite autant que de Heidegger, de Hölderlin ou de Pasternak.

Même associée au surréalisme en ses débuts, et toujours proche des artistes les plus novateurs de l’époque, de Braque à Kandinsky ou de Victor Brauner à Giacometti, la poésie de René Char recèle une originalité qui n’est, essentiellement, ni d’école ni d’époque. Ses parties les plus datées sont précisément celles qui ressortissent au surréalisme, tels les « poèmes militants » du fameux Marteau sans maître dans lesquels on lit par exemple: «L’imminentisme prospecte/L’Esprit croît au pied de la lettre originelle/Aurore dirigeable/Je désire/Que les convictions de sécheresse s’installent au-dessus/des carrés réputés imprenables ». Un pamphlétaire malappris, François Crouzet, se déchaîna d’ailleurs il y a quelques années dans un virulent Contre René Char, stigmatisant cette part obscure, voire absconse de l’œuvre qu’une autre citation illustre: « Le poète fonde sa parole à partir de quelque embrun, d’un refus vivifiant ou d’un état omnidirectionnel aussitôt digité»…

L’ensemble de l’œuvre, réunie dans La Pléiade en 1985, résiste pourtant à ses détracteurs, d’Etiemble au grand Ungaretti (« Char est charmant quoique ses poèmes font parfois l’effet de couilles empaillées ou de fatras de liège »), mais on y reviendra l’esprit plus libre, pour en apprécier les réelles beautés, en reconnaissant ce qu’elle a parfois de guindé, de pompeux, d’hermétique ou de creux. Pour l’essentiel, en effet, la poésie de René Char nous touche par son lyrisme élémentaire et sensuel, proche de la terre et des êtres simples et vrais. « Nulle poésie n’est plus imprégnée des souffles et des couleurs de la vie », écrivait Gaëtan Picon, « imprégnée jusqu’à la saturation. Aussi bien pèse-t-elle sur nous non comme un souffle de la voix – mais comme pèse sur notre corps un autre corps, jeune et plein, fougueux et rebelle ».

Pour remonter à la source étincelante de cette poésie, quelques publications récentes sont alors à recommander, des Feuillets d’Hypnos, notes de guerre souvent fulgurantes du résistant-poète, au recueil majeur de Commune présence, magnifiquement préfacé par Georges Blin. Si l’approche critique a été enrichie par un Cahier de l’Herne référentiel, deux nouveaux ouvrages déploient des chemins à travers l’aventure littéraire du poète étroitement mêlée à celles de ses amis artistes. Sous la direction de Marie-Claude Char, on entre ainsi Dans l’atelier du poète, très bel aperçu illustré de son Work in progress ; et, prolongeant la même démarche sous la forme d’un somptueux album, la veuve du poète arpente le Pays de René Char, englobant ses territoires successifs, jusqu’aux derniers mots épurés de l’Eloge d’une soupçonnée, paru en mai 1988, trois mois après la mort de René Char: « Vite, il faut semer, vite, il faut greffer, tel le réclame cette grande Bringue, la Nature ; écœuré, même harassé, il me faut semer ; le front souffrant, strié, comme un tableau noir d’école communale »…

René Char. Feuillets d’Hypnos. FolioPlus Classiques, 153p. Commune présence, Poésie/Gallimard, 361p. Char dans l’atelier du poète. QuartoGallimard, 1021p.

René Char. Feuillets d’Hypnos. FolioPlus Classiques, 153p. Commune présence, Poésie/Gallimard, 361p. Char dans l’atelier du poète. QuartoGallimard, 1021p.

Marie-Claude Char, Pays de René Char, Flammarion, 260p.

Albert Camus et René Char. Correspondance 1946-1959. Gallimard, 263p.

Exposition René Char à la BNF, à Paris, jusqu’au 29 juillet.

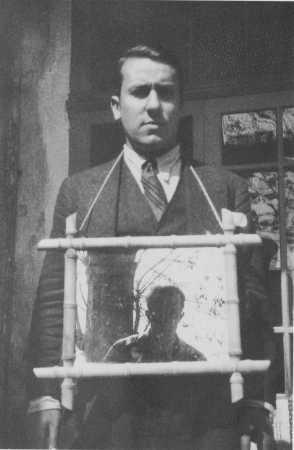

Photos: René Char, en septembre 1930, envoie cette photo de lui à André Breton, dans laquelle on reconnaît son ami Paul Eluard…

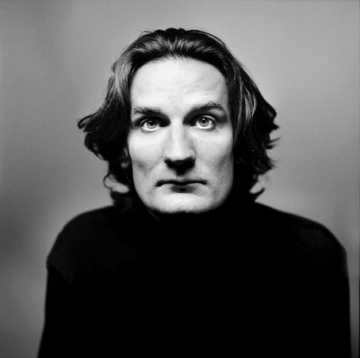

René Char en compagnie d’Albert Camus, en 1947Cet article a paru dans l'édition de 24Heures du 12 juin 2007.