Chanson française

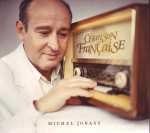

Au tournant de la soixantaine, dont il a franchi le cap en janvier dernier, Michel Jonasz entame un hommage qu’il aimerait tripler, « si Dieu le veut », à ses trois sources d’inspiration musicale : ici à la chanson française, plus tard au blues et enfin à la musique tzigane.

En souvenir de ses premières émotions d’adolescence, au début des années 6o, avant le rock du Golf Drouot et les groupes de son quartier de Drancy, le sexa bluesy « attaque» avec Les copains d’abord de Brassens, sur un rythme chaloupé de bossa nova dont la sensualité ne devrait pas déplaire à tonton Georges, même si ce n’est pas avec celui-ci que Jonasz est le plus en phase, plus proche en revanche de l’emphase lyrique de Léo Ferré, dans La mémoire et la mer ou Avec le temps, et plus encore avec le Nougaro jazzy d’Armstrong.

Au nombre des meilleurs moments de ce parcours en douze étapes, on ne s’étonnera pas, à côté d’une bien tendre interprétation de La chanson des vieux amants de Jacques Brel, de trouver Michel Jonasz le plus à l’aise chez… lui-même, avec Léo et Chanson française.

Au demeurant, le climat musical sobre qu’il donne au Fernand de Brel, la touche toute personnelle apportée aux Feuilles mortes de Prévert et Kosma, ou à La foule, clin d’œil affectueux à la môme Piaf, participent également d’un geste de reconnaissance appréciable.

Michel Jonasz. Chanson française. MJM.

-

-

L’école du vrai

Sur Le marin de Dublin, de Hugo Hamilton

Trois premiers romans traduits nous ont révélé, déjà, le très grand talent de l’Irlandais Hugo Hamilton, de Berlin sous la Baltique à Sang impur (Prix Femina étranger 2004) en passant par le polar Déjanté. Or nous retrouvons, dans Le marin de Dublin, le jeune protagoniste de Sang impur, tiraillé entre une mère d’origine allemande et un père despote et nationaliste, bien décidé à s’affranchir de cette double tutelle : « Cet été, je vais m’enfuir et gagner mon innocence. Adieu le passé, la guerre et le ressentiment… »

Comme de bien entendu, se libérer de l’héritage parental n’est pas si facile, et d’autant moins que les parents du narrateur sont diablement attachants, qu’il s’agisse de la mère qui délivre ses enfants de leurs cauchemars en les leur faisant dessiner la nuit, ou du père construisant son premier pick-up pour n’écouter que du folklore gaélique, avant que son fils y fasse tourner en douce les Beatles.

C’est cependant à la dure, auprès des gens de mer, que le jeune Hugo va conquérir sa liberté, via l’Angleterre honnie par son paternel et l’Allemagne de ses ancêtres maternels. Tout cela porté par une poésie et une chaleur humaine irradiante, qui fait de ce beau roman une sorte de poème de l’apprentissage.

Hugo Hamilton. Le marin de Dublin. Traduit de l’anglais (Irlande) par Katia Holmes. Phébus, 301p.

-

Une transgression libératrice

Un Roman russe d’Emmanuel Carrère.

Un Roman russe d’Emmanuel Carrère.

Immergé ces jours dans la frénésie de la phrase dostoïevskienne, après avoir repris la lecture de Crime et châtiment dans la traduction radicale d’André Markowicz (radicale en cela qu’elle prend littéralement la langue à sa racine), je me suis rappelé le reproche que j’avais fait à L’Adversaire d’Emmanuel Carrère à sa parution: de n’être pas, justement, assez abandonné à la frénésie intérieure de son sujet - autant dire de n’être pas assez russe…

Or voici que, me lançant dans Un roman russe, qui part en flèche dans un récit immédiatement captivant et surtout rythmé par une écriture à la fois plus physique et plus intimement tenue et teigneuse que dans L’Adversaire, je trouve illico cet engagement existentiel et ce défi d’un « tout dire » qui va chercher précisément, ici, le secret qui fait mal, au risque de faire mal à celle qui tenait précisément à la préservation de « son » secret – à savoir la mère de l’auteur.

On sait qui est Emmanuel Carrère et sa brillantissime académicienne de mère, mais on voudrait l’oublier en l’occurrence. On l’oublie en tout cas au début d’un récit-reportage qui nous amène très loin du Tout-Paris, au fin fond de la Russie actuelle, dans un asile psychiatrique que l’auteur compare à la terrible Salle No 6 décrite par Tchekhov, où un malheureux soldat hongrois capturé par les Soviétiques a passé les dernières années de sa vie avant d’être découvert et ramené en Hongrie comme un «héros» alors qu’il n’aspirait qu’à une vie retirée à la Walser après qu’on lui eut coupé la jambe et qu’on l’eût déclaré mort dans son pays…

Cette histoire triste parle de la Russie d’aujourd’hui et d’un homme perdu, mais c’est d’un autre paumé de l’Histoire que l’écrivain, revenu en France avec son équipe de filmeurs, va tenter de retrouver la trace, en la personne de son grand-père maternel, raté cultivé qu’attiraient les thèses fascistes et qui disparut en 1944, l’année même où le jeune Andras Toma fut fait prisonnier sous l’uniforme de la Wehrmacht - mais cela n’a aucun rapport n’est-ce pas ? n’était ce relent de Russie au cœur de Carrère, qui passe par son enfance et celle de sa mère et fouette son écriture d’un knout revigorant. (Lecture à suivre…)

Emmanuel Carrère. Un roman russe. P.O.L. 356p.