En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

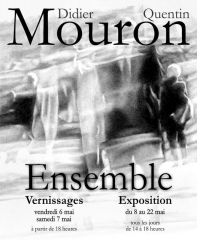

Illustrant un premier Dialogue entre l’Artiste (Didier) et l’écrivain Quentin), une magnifique exposition est à voir ces prochains jours à Giez (nord vaudois), qu’accompagne une publication exhaustive.

Illustrant un premier Dialogue entre l’Artiste (Didier) et l’écrivain Quentin), une magnifique exposition est à voir ces prochains jours à Giez (nord vaudois), qu’accompagne une publication exhaustive.

L’arrière-pays vaudois du pied du Jura est ces jours de toute beauté, avec ses modulations de vert tendre et d’ocres roux, le jaune acide des champs de colza et , par delà les eaux pâles du lac, là-bas, et les méplats de l’autre rive remontant vers l’Est, la ligne brisées des Préalpes qu’on aperçoit des fenêtres d’une grande ferme sise au cœur du village de Giez, sur les hauts du bourg lacustre de Grandson, en cet Espace DM conçu par Didier Mouron et son Isabelle, somptueux écrin pour une expo dont l’accrochage hyper-soigné raconte à lui seul une histoire. Il était une fois trois perfectionnistes…

Sur les murs de pierre apparente, ainsi, et sur plusieurs niveaux reliés par un escalier de solide vieux bois, c’est une autre histoire encore, ou plusieurs histoires même, que fixent 32 tableaux-poèmes flanqués de poèmes-images.

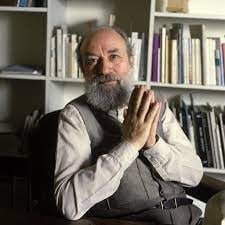

Même s’il a exposé à la Cité interdite (entre autres escales au Japon, en Californie, au Canada et même au Mont Pèlerin) et qu’il n’est pas inconnu en nos contrées, Didier Mouron (né en 1958 à Vevey) devrait être mieux reconnu, et particulièrement aujourd’hui où son art, strictement borné à l’usage du crayon mine, atteint une sorte de plénitude gracieuse, par delà sa parfaite technique et ses références naguère plus ou moins explicites, du côté de Salvador Dali et des surréalistes, du réalisme magique ou du symbolisme « cosmique ».

Ironiquement, c’est épuré de cette «littérature » que l’artiste, pourtant moins « littéraire » que son fils, rejoint Quentin dont la poésie, dès ses variations américaines de Lost accompagnant les formidables photographies de Claude Dussez (Favre, 2016) tend elle aussi à l’épure sans s’assécher pour autant dans le minimalisme…

Quand le cow-boy et l’Indien font ami-ami

Le rêve d’avoir un père à admirer, coïncidant avec l’admiration d’un père laissant librement son fils s’épanouir, la confluence d’un même sang n’excluant pas le parcours en vaisseaux séparés, chacun son âge et sa tête, chacun sa conviction d’être le chef dans sa partie, ni le fils de la fable freudienne impatient de buter son paternel pour se faire Jocaste, ni le père jaloux de ce rival montant en grappe, l’amour des arbres chez le cow-boy Didier et la passion des livres chez l’Indien Quentin - tout cela pourrait faire une assez épique bio croisée sur fond de forêt québécoise et de rivages vaudois, alors que l’artiste et l’écrivain ne se livrent ici, dans ce Dialogue, que par des objets cristallisant leurs communes émotions.

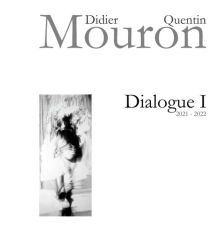

Telle étant la poésie : une sublimation, ici par l’image évocatrice, là par le mot décanté au plus juste. Jocaste ? Isabelle, dédicataire du recueil, inspire Quentin avec Femme et mère, trois vers comme d’un haïku : Elle a l’élégance des séismes / infinis / Qui trembleront encore après la terre, et le tableau de Didier, à double figure féminine, comme en abyme, flanquée d’un arbrisseau fragile, ouvre une troisième dimension au poème, à moins que ce soit l’inverse… Père et fils, au naturel, se chamaillent volontiers. Quentin reproche à son vieux de ne rien comprendre à la politique. Didier trouve ce petit crevé bien cassant parfois, bien sûr de lui, même s’il reconnaît que son propre Ego d’artiste lui est vital (je suis le best dans ma partie, sinon rien) et concède donc au Poète le droit et peut-être le devoir de se prendre lui aussi pour Céline ou Proust, au moins. Bref le Dialogue est la meilleure façon de poursuivre la guerre des générations autrement, et ça donne 32 poèmes étincelants jouxtant 32 tableaux, ou l’inverse. Qui racontent, chacun à sa façon, la foule et la foudre sur un boulevard, les moments de l’amour, caresses et disparitions, l’aïeule qui s’en va et les voleuses de feu, la mort en famille et les travailleuses de l’amour, des rabelaisiens et des rabelaisiennes, de la musique au clair de lune et des amants qui dérivent, rien de banal ou de mièvre, les mots sculptés, le clair-obscur drapé ou du sfumato de brume rêveuse et, de loin en loin, arrêt sur image et merveilles : Le Parfum de l’absente, dont la douceur contraste avec le dessin comme « ressaisi », des évocations frisant l’aporie sensible comme dans L’infini de ta disparition, de plus humbles « minutes heureuses » ramenant Baudelaire au quotidien, de la mélancolie et du fruit, du barbare et de la bête, enfin quoi : 32 fois la vie et ce n’est pas fini - la Poésie survit…

Didier et Quentin Mourom. Dialogue 1 (2021-2022). Préfacé par Bertrand R. Reich. Edition limitée.

Exposition. Dès le 6 mai 2022 (vernissage à 18h), Giez, espace DM.

Rappel : Claude Dussez (photographies) et Quentin Mouron (poèmes), Lost, Favre 2016.

Sur Les Plaisirs de la littérature, de John Cowper Powys.

C’est un formidable ouvroir de lecture potentielle que Les plaisirs de la littérature de John Cowper Powys, dont il faut aussitôt dégager le titre de ce qu’il peut avoir aujourd’hui de faussé par la résonance du mot plaisir, accommodé à la sauce du fun débile de nos jours. Les plaisirs de Cowper Powys n’ont rien d’un petit délassement d’amateur au sens esthète ou d'un agité hyperfestif mais relèvent de la plus haute extatique jouissance, à la fois charnelle, intellectuelle et et spirituelle.

On connaît déjà John Cowper Powys pour sa révélatrice Autobiographie, les romans tout empreints de sensualité tellurique et de magie visionnaire que représentent Les sables de la mer, Wolf Solent et la tétralogie des Enchantements de Glastonbury, ou encore ses essais diversement inspirés sur Le sens de la culture et L’Art du bonheur. Or le Powys lecteur n’est pas moins créateur que le romancier, qui nous entraîne dans une sorte de palpitante chasse au trésor en ne cessant de faire appel à notre imagination et à notre tonus critique.

«Toute bonne littérature est une critique de la vie», affirme John Cowper Powys en citant Matthew Arnold, et cette position, à la fois radicale et généreuse, donne son élan à chacun de ses jugements, et sa nécessité vitale. Pour John Cowper Powys, la littérature se distingue illico des Belles Lettres au sens académique de l’expression. La littérature concentre, dans quelques livres qu’il nous faut lire et relire, la somme des rêves et des pensées que l’énigme du monde a inspiré à nos frères humains, et toutes les «illusions vitales», aussi, qui les ont aidés à souffrir un peu moins ou à endurer un peu mieux l’horrible réalité – quand celle-ci n’a pas le tour radieux de ce matin.

Rien de lettreux dans cette approche qui nous fait revivre, avec quelle gaîté communicative, les premiers émerveillements de nos lectures adolescentes, tout en ressaisissant la «substantifique moelle» de celles-ci au gré de fulgurantes synthèses. Rien non plus d’exhaustif dans ces aperçus, mais autant de propositions originales et stimulantes, autant de «germes» qu’il nous incombe de vivifier, conformément à l’idée que «toute création artistique a besoin d’être complétée par les générations futures avant de pouvoir atteindre sa véritable maturité».

Cette idée pascalienne d’une «société des êtres» qui travaillerait au même accomplissement secret du «seul véritable progrès» digne d’être considéré dans l’histoire des hommes, «c’est-à-dire l’accroissement de la bonté et de la miséricorde dans les cœurs» à quoi contribuent pêle-mêle les Ecritures et Rabelais, saint Paul et Dickens ou Walt Whitman, entre cent autres, ne ramène jamais à la valorisation d’une littérature édifiante au sens conventionnel de la morale. D’entrée de jeu, c’est bien plutôt le caractère subversif de la littérature que l’auteur met en exergue. «Une boutique de livres d’occasion est le sanctuaire où trouvent refuge les pensées les plus explosives, les plus hérétiques de l’humanité», relève-t-il avant de préciser que ladite boutique «fournit des armes au prophète dans sa lutte contre le prêtre, au prisonnier dans sa lutte contre la société, au pauvre dans sa lutte contre le riche, à l’individu dans sa lutte contre l’univers». Et de même trouve-t-il, dans l’Ancien Testament, «le grand arsenal révolutionnaire où l’individu peut se ravitailler en armes dans son combat contre toutes les autorités constituées», où le Christ a puisé avant de devenir celui que William Blake appelait le Suprême Anarchiste «qui envoya ses septante disciples prêcher contre la Religion et le Gouvernement».

Mais peu d’anarchistes sont aussi soucieux que Cowper Powys d’harmonie et d’équanimité. Si nous nous référons à la distinction faite par Léon Daudet entre écrivains incendiaires et sauveteurs, sans doute est-ce à la seconde catégorie qu’appartient no tre druide bienveillant. «Ce Celte tout de feu, de féerie et de magie est un bienfaiteur», écrit fort justement Gérard Joulié dont la traduction, soit dit en passant, respire la santé vigoureuse et l’élégance.

tre druide bienveillant. «Ce Celte tout de feu, de féerie et de magie est un bienfaiteur», écrit fort justement Gérard Joulié dont la traduction, soit dit en passant, respire la santé vigoureuse et l’élégance.

Rebouteux des âmes, John Cowper Powys nous communique des secrets bien plus qu’il ne nous assène des messages. Les ombres, voire l’obscénité de la littérature ne sollicitent pas moins son intérêt que ses lumières et ses grâces, et s’il répète après Goethe que «seul le sérieux confère à la vie un cachet d’éternité», nul ne pénètre mieux que lui les profondeurs de l’humour de Shakespeare ou de Rabelais.

A croire Powys, le pouvoir détonant de la Bible ne tient pas à sa doctrine spirituelle ou morale, mais «réside dans ses suprêmes contradictions émotionnelles, chacune poussée à l’extrême, et chacune représentant de manière définitive et pour tous les temps quelque aspect immuable de la vie humaine sur terre». La Bible est à ses yeux par excellence «le livre pour tous», dont la poésie éclipse toutes les gloses et dont trois motifs dominants assurent la pérennité: «la grandeur et la misère de l’homme, la terrifiante beauté de la nature, et le mystère tantôt effrayant et tantôt consolant de la Cause Première». Mais là encore, rien de trop étroitement littéraire dans les propos de ce présumé païen, dont le chapitre consacré à saint Paul nous paraît plus fondamentalement inspiré par «l’esprit du Christ» que mille exégèses autorisées.

Cet esprit du Christ qui est «le meilleur espoir de salut de notre f… civilisation», et qui se réduit en somme à l’effort séculaire d’humanisation des individus, constitue bonnement le fil rouge liant entre eux les vingt chapitres des Plaisirs de la littérature, courant d’un Rabelais dégagé des clichés graveleux aux visions christiques de Dickens et Dostoïevski, d’Homère fondant un «esprit divin de discernement» à Dante nous aidant à «sublimer notre sauvagerie humaine naturelle pour en faire le véhicule de notre vision esthétique», ou de Shakespeare, à qui l’humour ondoyant et sceptique tient lieu de philosophie, à Whitman qui suscite «une extension émotionnelle de notre moi personnel à tous les autres «moi» et à tous les objets qui l’entourent».

De la même façon, notre «moi» de lecteur, dans cette grande traversée de plein vent ou s’entrecroisent encore les sillages de Montaigne et de Melville, de Cervantès et de Proust, de Milton et de Nietzsche, se dilate sans se diluer, l’énergie absorbée par cette lecture se transformant finalement en impatience vive de remonter à chaque source et de sonder chaque secret.

John Cowper Powys. Les plaisirs de la littérature. Traduit de l’anglais par Gérard Joulié. L’Age d’Homme, 444p. Un dossier de la revue Granit a été consacré à Powys en 1973, constituant une bonne introduction à son œuvre.