À La Désirade, ce 1er mai et quatre mois plus tard.- Je note ce matin la dernière des news que me transmet Lady L. surfant de son côté sur le site du Guardian, selon laquelle 250.000 motards non masqués en procession dans le South Dakota ont été refoulés par les chefs de la nation Cheyenne justement inquiets de la propagation du Covid-19, malgré le welcome écervelé de la gouverneure républicaine de l’Etat.

Je note ceci le 10 août 2020 alors que je recopie, sur mon carnet de la série Paperblanks flexis à l’effigie de Leonard de Vinci, mes notes du 1er mai dernier ou j’évoquais mon travail perso sur fond de suspension mondiale des chantiers, et je me dis qu’en somme ce procédé diachronique correspond tout à fait aux sauts en avant et en arrière de la rédaction d’un journal « monté » à la Max Frisch...

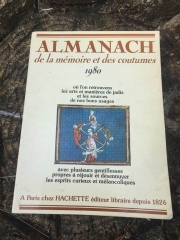

SAINTS DU JOUR. - Un almanach que j’ai toujours à portée de main me rappelle que le 10 août est la fête de saint Laurent, diacre romain accusé d’avoir protégé une bande de pauvres au lieu de livrer les trésors de son église, grillé vif en 258 après avoir demandé d’être rôti à point (il tenait son prénom du fait que saint Sixte l’avait retrouvé sous un laurier après qu’un démon l’eut enlevé tout enfant à sa mère), ce qui lui vaut le triple patronage des pompiers, des verriers et des rôtisseurs, et d’être invoqué en Auvergne contre les loups, ou en Bretagne contre l’eczéma; et revenant au 1er mai, double fête du Travail et de Joseph le charpentier, j’apprends que ce lendemain de la nuit des sorcières est le jour où les jeunes gens faisaient le « mai aux filles » en déclarant leur flamme ou leur dédain par divers signes (fleurs ou orties accrochées aux volets des désirées ou des réprouvées), jour de bonne rosée dont on enduit le pis des vaches ou, si l’on est garçon, dans laquelle on se roule nu pour assurer sa bonne fortune annuelle, etc.

SANS DATE. - Le 1er mai dernier, je ne me doutais pas que, plus de trois mots plus tard je me demanderais si je n’allais pas laisser tomber la composition de mon roman panoptique amorcé le 1er juillet et parvenu à sa 85e page en premier jet, dont la structure temporelle, également diachronique, joue sur des enjambements liés à mes expérience au jour le jour, lectures et balades, rêves et rencontres, reprenant en partie les personnages de mon roman virtuel paru en 1997 et glissant peu à peu vers le fatastique social mondialiste et le tragi-comique. Or, accordé autragi-comique intemporel de la pandémie, j'avais aussi composé un journal sans date entre le 15 mars et la veille de Pâques.

AU PASSÉ DÉCOMPOSÉ. – Tombant par hasard, dans la Grammaire de l’Académie française - au chapitre consacré aux conjugaisons-, sur celle du verbe guillotiner, je note que l’usage du passé composé y est logiquement exclu, comme s’il était impensable que Paul se pointe au Paradis, sa tête sous le bras et l’annonçant à Pierre…

Or cette conjugaison me rappelle les rappels mélancoliques de mon ami Thierry rêvant de revivre des amours adolescentes non consommées en son jeune âge, et soupirant qu’on ne peut être et avoir été, avant de s’y abandonner quand même, et moi donc, contre toute raison raisonnable selon nos artères et la règle grammaticale.

TRANSERELLES TEMPORELLES. – Le transit entre les âges est aujourd’hui faussé par autant de familiarité factice, qui fait qu’un senior est illico tutoyé par un junior, que par un nouveau cloisonnement fondé sur les préjugés « âgistes » ou « jeunistes », sans parler de l’actuelle regain plus ou moins affirmé de la bonne vieille « chasse aux vieux » évoquée par Buzzati dans les annles 60.

T.S. Eliot a dit ce qu’il fallait de ce nouveau provincialisme «dans le temps », qui fait que le passé se trouve de plus en plus ignoré ou bonnement nié par les tribus confinées dans le présent, mais il me semble, avec la nouvelle culture de l’effacement des péripéties « inacceptables » du passé et leur négation vertueuse, qu’on n’en est qu’au début d’une nouvelle forme de nivellement schizophrénique relançant le critères sélectifs du désirable, la méthode Coué appliquée au politiquement correct, et rejetant toute allusion à la cruauté humaine et aux souffrances qui en découlent, etc.

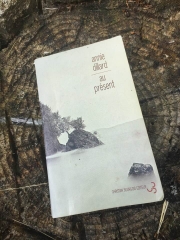

COMME UN TEMPS RENOUÉ. – En lisant Au présent d’Annie Dillard, je redeviens contemporain du Baal Shem Tov hassidique autant que de l’empereur Qin aux 270 palais qui à treize ans déjà avait médité la question du néant de la mort et réquisitionné sept cent mille hommes afin de construire son mausolée sous terre qu’il désirait éclairé pour l’éternité à l’huile de baleine; et je coise Ovide dans une ruelle, qui rappelle que les Romains offraient un poisson à bouche cousue à la déesse muette Tacita, avant de reprendre la lecture de l’atroce catalogue des malformations de naissance établi par Kenneth Lyons Jones, professeur de pédiatrie à l’University College de San Diego où notre fille Sophie a passé quatre ans de sa vie de jolie jeune femme épargnée par les farces et attrapes de ce qu’on appelle la vie.

« Il suffit d’un enjambement de chromosomes, d’un segment qui claque dans l’ovule ou dans le sperme pour qu’il en résulte toute sorte d'individus, nains à tête d’oiseau ou enfants sirénomèle, écrit Annie Dillard dans les premières pages d'Au présent.

Et de le souligner non sans accent sardonique : « Il est impossible de tourner une page du Smith’s Recognizable Patterns of Human Malformation sans en avoir le coeur qui palpite de terreur pure et simple ».

Et de rappeler que le Talmud stipule une bénédiction partculière que l’on récite en voyant une personne atteinte de malformation congénitale: «Béni sois-tu, Ô Seigneur, notre Dieu, Roi de l’Univers, qui créé des êtres dissemblables», etc.

Le genre de l’aphorisme est délicat, qui requiert un art de la pointe assez rare. Or, il y a de cette finesse pénétrante chez François Debluë, prosateur et poète largement reconnu en pays romand (avec une vingtaine de livres à son actif) et qui nous revient avec deux ouvrages de la meilleure tenue, Fausses notes et De la mort prochaine.

Le genre de l’aphorisme est délicat, qui requiert un art de la pointe assez rare. Or, il y a de cette finesse pénétrante chez François Debluë, prosateur et poète largement reconnu en pays romand (avec une vingtaine de livres à son actif) et qui nous revient avec deux ouvrages de la meilleure tenue, Fausses notes et De la mort prochaine.